仕事の筆記具変えた、本当に芯が折れないシャープペン

納富廉邦のステーショナリー進化形

学生時代は毎日のように使っていたシャープペンシル。大人になってからはほとんど使っていない、という人も多いかもしれない。しかし、今、高級なシャープペンシルが好調だ。ビジネスで使う人も増えているという。文具を見続ける納富廉邦氏が、ボールペンの進化(「消耗品から『高級実用品』へ ボールペン、進化の秘密」)に続き、シャープペンシルのイノベーションを解説する。

学生の筆記具として進化してきたシャープペンシル

シャープペンシルという呼び方は、1830年代に米国のキーラン氏が発売した「エバーシャープ」という製品に由来するらしい。その後、1915年、錺(かざり)職人であった早川徳次氏が日本最初の実用的なシャープペンシル「早川式繰出鉛筆」を作り、その改良版を翌年に出したとき、米国のエバーシャープの名称を借りて、「エバーレディシャープペンシル」、つまり「常に芯がとがった状態で準備されている鉛筆」と名付けたのが、日本でのシャープペンシルの始まり。この「早川式繰出鉛筆」を作った早川氏が、この時の「シャープ」の名称を使って、現在のシャープ社を立ち上げることになる。

以来、「シャープペンシル」という呼称は、日本独自の呼称として受け継がれている。海外では、「メカニカルペンシル」、または単に「ペンシル」と呼ぶのが一般的だ。

筆記具は、その国の文字を書く道具だから、書かれる文字が変われば、使い方も製品自体の性能や機能も変わってくる。シャープペンシルは、最初こそ凝った彫金技術を駆使した高級筆記具として人気を博したものの、最初に名付けられた「常に芯がとがった状態で準備されている鉛筆」としての需要が中心となり、「便利な鉛筆」として日常的な筆記具の方向で進化することになった。

70年代後半にはプラスチック軸の100円シャープペンシルも発売され、シャープペンシルは中高生を中心にした学生用の筆記具として発展していく。もう、本当にずっと、メインユーザーは学生だったのだ。だから、登場する新製品も学生を意識したものが多かった。

数少ない例外がいわゆる「製図用シャープペンシル」だ。こちらは、使い方からして筆記用とは違うのだけど、ほとんど大人向けの製品がなかったからか、シャープペンシルを使う学生にとって憧れの製品として位置づけられていたりした。たぶんこの製図用シャープペンシルへの憧れも、現在のブームの伏線になっている。

ともあれ、78年に発売された速記用シャープペンシル「プレスマン」(プラチナ万年筆)などの一部の例外を除き、シャープペンシルはほぼ学生のための筆記具として発展してきた。しかし、2008年に発売された三菱鉛筆の「クルトガ」で、大きな転機を迎えることになる。

知らない学生はいないのに、大人は知らない

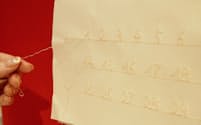

40画で1回転、芯が回転することで、シャープペンシルの芯の片方だけが減って描線が太くなってしまうことを防ぐ機能を持つクルトガは、学生の間で大ヒットした(「1画」は書き始めてから芯先が紙面から離れるまで)。このヒットは、それまで芯を出す仕組みやデザインなどでしか新しさを演出できなかったシャープペンシルに、まだ開発の余地があることを筆記具メーカーに知らしめることになった。もともと、削らなくても細い線が書けるのがシャープペンシルの魅力。だから、細い文字が安定して書けるクルトガが人気になるのも当然といえば当然だった。

しかし、このクルトガ、学生の間では知らない人はいないほどの大ヒット商品だったのだが、大人にはほとんど知られていなかった。筆者は、ちょうど息子の中学受験とクルトガのヒットが重なっていたため、彼らの間での圧倒的な人気を目にしていたが、ビジネスマン向けのメディアでクルトガの記事を書くのは、それから6年ほどたってからになる。

クルトガ発売から6年後の14年に、ぺんてるが、0.2ミリ芯という極細の芯なのに、折れずに書ける「オレンズ」を発売。これもヒットする。クルトガのように細い線を書けて、しかも折れない。「折れないシャープペンシル」としては、プラチナ万年筆の「プレスマン」や「オ・レーヌ」が先行商品としてあったのだが、オレンズの場合、折れない以前に細い線が書けるというポイントがあった。

文具王こと高畑正幸氏の計算では、0.2ミリ芯のオレンズと0.5ミリだが回転してとがるクルトガでは、筆記線の太さは、ほとんど同じということだった。しかもクルトガは0.5ミリ芯の上に、芯が回転するため一方向に力が集中せず、その結果、芯が折れにくくなっていた。

クルトガとオレンズ。この二つの製品が、「細い」+「折れない」でシャープペンシルの2トップとなったわけだ。

そしてオレンズと同じ14年、ゼブラが0.5ミリの折れないシャープペンシル「デルガード」を発売したあたりから、風向きが変わってくる。この、3回ノックして、力いっぱい書いてみると、本当に芯が折れないシャープペンシルの衝撃は、ビジネスユーザーを中心に、大人にもアピールしたのだ。

ビジネスプランを考えるのにも最適だった

斜め方向に筆圧をかけても芯が折れないデルガードは、「折れない」という事に説得力がある上に、デザイン的にもシックでメカニカルなムードを演出していて、大人でも持ちやすかった。デルガードでシャープペンシルの「現在」に気がついた大人は、そこからクルトガを知り、オレンズを知ることになる。

500円程度で買えるから、試してみるのも気軽にできる。使ってみると「折れない」ことが、こんなにもストレスを感じさせないのだという事実に気がつく。消せるし、気軽なシャープペンシルの書き心地がかえって新鮮で、ビジネスにも使いやすいことに気づく人が増えていく。何度でも書き直せるし、力のいれ加減で線の強弱がつけやすいシャープペンシルはビジネスプランを考えるのに向いているのだ。またシャープペンに先駆けて起こったボールペンの進化で、筆記具に意識的な人が増えていることも影響しているのだろう。

そうなると、大人向けのシャープペンシルも登場する。グリップを金属製にして重心を低くし、大人の筆記バランスに合わせた製品、ぺんてる「オレンズメタルグリップタイプ」やゼブラ「デルガードタイプLx」は、どちらも大人だけでなく、学生にも高級路線のシャープペンシルとして好意的に迎えられた。

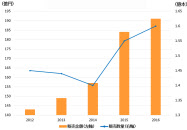

そして、17年、ぺんてるがシャープペンシルのフラッグシップを目指したという高級シャープペンシル「オレンズネロ」を発売。これが、生産が追いつかない大ヒットになった。

各社から大人向けのシャープペンシルが続々登場

3000円という価格は、筆記具としてみると中価格帯だが、学生ユーザーをメインターゲットとしてきたシャープペンシルにとっては、思いきった価格設定だ。しかし、そこには、ノック式シャープペンシルを世界に先駆けて開発・発売し、0.5ミリ芯、0.3ミリ芯を初めて発表し、世界で唯一0.2ミリ芯を実用化し、0.2ミリ芯でも折れないシャープペンシルを作った、ぺんてるの技術が集約されている。樹脂軸に金属を混ぜることで、重さのバランスを細かくコントロールするなど、新しい技術も投入して作り上げた、シャープペンシルの一つの理想像があった。ノックしないでも自動的に芯が出る仕組みも、ぺんてるが長い間培った技術の一つだ。

この、誰をターゲットにしたわけでもない、ぺんてるが考えた現時点での最強のシャープペンシルは、製品としてはかなりマニアックだし、一般性がある製品ではないのだけど、多くのユーザーに好意的に迎えられたのは、すでに市場に「良いシャープペンシル」に対して反応する準備ができていたからだろう。

進化したシャープペンシルは各社から登場している。プラチナ万年筆からは、製図用シャープペンシルとしての機能をそのままに、一般筆記用としても使える、つまり書き味をユーザーがコントロールできる「シュノークシステム」搭載の「プロユース171」が登場。三菱鉛筆は、クルトガをパワーアップして、きれいな文字が書ける機能を満載した「アドバンス」を発売。コクヨの「鉛筆シャープ TypeS」のような、ビジネスシーンに特化したシャープペンシルも登場した。今や、シャープペンシルも大人の筆記具としての選択肢に入っているのだ。

佐賀県出身、フリーライター。IT、伝統芸能、文房具、筆記具、革小物などの装身具、かばんや家電、飲食など、娯楽とモノを中心に執筆。「大人カバンの中身講座」「やかんの本」など著書多数。講演、テレビやラジオの出演、製品プロデュースなども多く手がける。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。