かかとの上げ下げが効果的 下肢静脈瘤のセルフケア

太ももの裏側やふくらはぎに、ボコボコと浮き出たような膨らみができていたり、網目状やクモの巣状に青黒い血管がうねっていないだろうか。もしそういった症状が見られたら、それは下肢静脈瘤の可能性が高い(詳細は前回記事「立ち仕事の多い人は注意 血管浮き出る『下肢静脈瘤』を参照)。

「下肢静脈瘤は40歳前後から発症する人が増え始める。マッサージを習慣にして自分の脚をよく観察してほしい」。こう話すのは、慶友会つくば血管センターの岩井武尚センター長。自己流でかまわないので、お風呂につかりながらマッサージし、下から上へと水分を上げ、同時にリンパの流れを作ろう。むくみを解消することが重要だという。

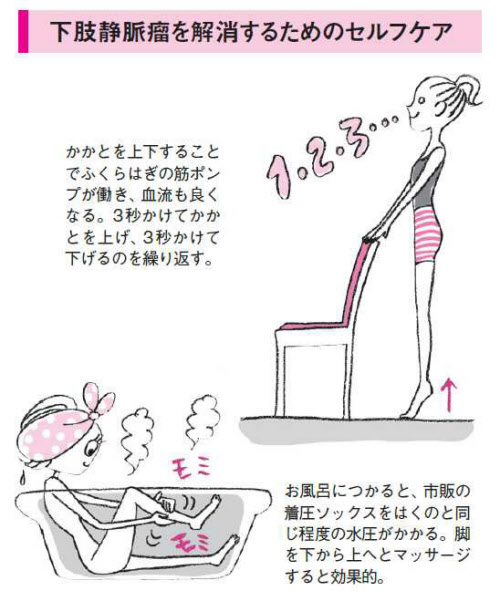

お風呂でのマッサージは、「水圧で脚の筋肉を刺激でき、下肢静脈瘤に効果がある」(岩井センター長)。「入浴するだけで、むくみ予防用の市販の着圧ソックスと同じ程度の圧がかかるので、静脈内の血液が心臓に戻りやすくなる」と堀江薬局代表で漢方薬剤師の堀江昭佳さんは話す。

かかとの上げ下げもお薦めだ。岩井センター長は、「かかとを上げ下げすることで、筋ポンプ作用のあるふくらはぎの筋肉を鍛えることができ、血流も良くなる」と言う。

立ち姿勢が難しい場合、あおむけになり、足首を前後、左右に動かすだけでも効果はある。「足を肩幅程度に広げ、前後に動かすときは、できるだけ大きくゆっくりつま先を動かす。左右に動かす際はかかとを床につけたまま、股関節を使って足全体を動かすようなイメージにすると行いやすい」(岩井センター長)

北青山Dクリニックの阿保義久院長によると、少し速めのウオーキングや水中を歩くこと、深呼吸も効果があるという。「大きく息を吸うだけでも、脚の静脈血を上昇させる効果を期待できる。横隔膜がしっかり上下するのを意識しながら大きく息を吸い込んで、吐いてを繰り返してほしい」(阿保院長)

同時に、日々の水分補給も大切だ。阿保院長は、「水分が足りないと血液の粘度が上がってしまい、スムーズに流れなくなる。水分が足りているかどうかは、皮膚が乾燥していないか、トイレが『遠く』なっていないか。これらに当てはまったら水分が足りていない証拠なので気をつけてほしい」と話す。

これらのセルフケアは下肢静脈瘤の予防や、下の写真(1)のような、表面に細い静脈が広がって見える段階で有効だ。写真(2)の段階からは、医療機関での治療が必要となる。

漢方でも下肢静脈瘤を予防できる

「漢方では下肢静脈瘤は、『お血』(おけつ)と『腎虚』(じんきょ)が重なって起きると考える」と堀江さん(注:「お血」の「お」は、やまいだれに於)。

お血は、血液がドロドロだったり、少なかったりすると血流が悪くなって流れず、たまる状態のことを指す。腎虚は下半身や生殖器を指す「腎」の働きが衰えること。「予防には婦宝当帰膠(ふほうとうきこう)という漢方薬がお薦め。補血と血行改善作用のある当帰(とうき)が入っている」という。

(ライター 渡邉由希、構成:日経ヘルス 岡本藍)

[日経ヘルス2017年7月号の記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。