女性のリーダー像、ハーバードに学ぶ 地方の中小企業

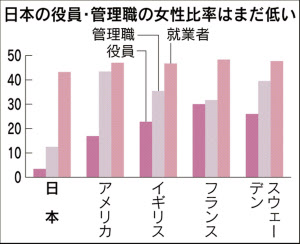

欧米の先進国に比べて、役員や管理職の女性比率が極端に低い日本。欧米諸国の管理職比率3~4割に対し、日本は1割程度にとどまる。経済同友会の調査によると「ロールモデルが少ない」「キャリアに対する自覚・責任感が十分でない」といった声が企業からは上がる。リーダーとして活躍する女性を増やそうと育成に取り組む企業の裾野は広がっているが、国が目標とする「2020年までに30%」までの道は険しい。

そんな中、会社を支えるリーダー、後進の女性たちのロールモデルになってもらおうと、企業や経済産業省が協力してHBS流の経営戦略、課題解決の方法を学ぶ機会をもうけた。

66人の女性ら、1週間のプログラムに臨む

「女性リーダーのための経営戦略講座」と題し1月15~20日の6日間で、竹内弘高氏、ジョセフ・バダラッコ氏、デビッド・モス氏のHBSの3教授が講義。経営戦略やリーダーとしての危機管理などをテーマに、受講者同士のグループ討議などを交えて展開された。メーカーや銀行などさまざまな業界から66人の女性が集い、授業も宿題も盛りだくさんのプログラムに臨んだ。

国内のHBSの講義で、女性だけを対象にするのは今回が初めて。受講者の中でも、「このようなチャンスはなかなか得られない。会社を支える一員として、学んだことを生かしたい」と意気込みを語る地方の中小企業の女性たちが目立った。

◇ ◇ ◇

「こんなに頭を使った一週間は初めてかも。正直なところ毎日大変だった」。HBS流の講義に参加した女性たちはこう口をそろえた。どっさり与えられる宿題に、毎晩3時間近く格闘したという。

経営戦略や経済分析、リーダーのあり方について、具体的な事例に基づいて考えるのがHBS流。講義では、アジアの食品大手の異物混入事件を題材に、自分ならどう対応するかが問われる。企業が直面する経営課題は、会社の大小、立地が都会か地方かに関わらず対策とシミュレーションが欠かせないことを、将来のリーダーと期待される女性たちが学んだ。

参加者は、都内の大手メーカーや銀行、商社勤務だけでなく、地方の中小企業で働く女性も目立った。

グローバル化の嵐、進む道筋教わった

「中小企業はグローバル化の嵐の中に、コートも着ずに出て行っているようなもの。こうやって進んでいけばいいと、道筋を教えてもらったような気持ち」と熱く語るのは、岐阜県から参加した西村今日子さん(55)。圧力容器などを製造販売する森松工業(本巣市)で、グループ営業企画部長を務める。

中国への留学や、米国、スウェーデンでの子会社立ち上げといった豊富な経験を持つが、講義の成果を踏まえ、改めて海外進出の課題検証など進めていく。

今回の講義は、「リーダーに必要な素養に男女で違いはない」という発想から、男性向けと同様のカリキュラムで実施された。

「会社の経営を考えるには、マクロ経済や金融をしっかり見ないと」。こう痛感したのは、精密金型部品の加工などを手がける、東海アヅミテクノ(津市)の精密事業部長の笠原美奈子さん(54)だ。「小さい会社なので私も経営の一端を担っている。この貴重な機会をこれからに生かしたい」。改めて強まった自覚と共に意欲をにじませた。

石川県の酒造会社、福光屋(金沢市)の企画広報室長の岡本亜矢乃さん(40)は、研修を通して「会社を支える幹部として、広い視野でグローバルに物事を見る姿勢が身についた」と手応えを語る。

講義を通じて参加者同士の交流も進んだ。

「地方在住ということで、都会の大企業の人と話すことに不安があった」と語るのは、金属切削加工のアスリート(鹿児島県霧島市)代表取締役の国武裕子さん(55)。女性向け講座というと「仕事と家庭の両立」が前面に出ることも多い。今回、参加者は政治や経済の情報を多く持ち寄り、社会全体の課題を話題にする場面も多かった。国武さんは、「人手不足だから女性を活用するのではなく、共に社会を発展させられる存在」として女性の可能性を確信したという。

人をどう育てるか、どう未来描くか

今後の仕事では、研修で学んだ「人をどうやって育てるか、自社の女性たちにどういう言葉をかけて未来を描いてもらうか」を生かし、後進の女性たちを育てていくつもりだ。

参加者の中には、男性が大半の部署で部下をまとめたり、紅一点の役員として働いたりしている女性も少なくない。「横のつながりができた」ことも、講義を通じて得た成果だと、受講者は口をそろえる。

◇ ◇ ◇

HBS流の経営戦略や課題解決法を伝授した教授陣も、彼女たちからパワフルさを感じたようだ。

「積極的に手を挙げて意見を言ってくれ、授業に活気があった」。経営者の立場から経済を見るための視点について授業をしたデビッド・モス教授は満足げに話す。ただ、授業の合間にモス教授が受講生と雑談したところ、「男性も受講していると、これほど活発には発言しなかったのではないか」と話す女性もいたという。男性に遠慮したり、萎縮して発言をおさえたりする意識がなお残ることを表すものだ。

モス教授によると、米国では分野を問わず女性が活躍しているのに対し、日本は特定の分野に限られている印象を持つという。幅広い分野でマネジメントを担う女性が増えることが、男性中心の企業社会を変えてくいく上で欠かせない。

ロールモデルづくり、国も後押し

管理職や役員に占める女性の比率は、欧米の先進国に比べて極端に少ない。役員では、フランスは30%なのに対し、日本は3.4%と、約10分の1だ。

大和総研の神尾篤史研究員は、「企業も対策をとっているが、まだ人材プールが少ない」と指摘する。女性リーダーの育成を、様々なタイミングで支援していくことが欠かせないと強調する。

今回、HBSの講座を開催した背景として、経産省・経済社会政策室の藤沢秀昭室長は、「1社では対策に限界がある」と語る。女性リーダーのロールモデルづくりを、国も後押しした格好だ。

地方の中小企業で働く女性など受講者を広く募ったのは、地方でもダイバーシティ経営に取り組む企業が増えているからだ。人材不足問題が背景にあるが、地方の企業でグローバル展開するところも増え、従来の発想にとらわれない経営が求められている。「経営層に女性が参加する必要性は都市部も地方も同じ」(藤沢室長)。リーダーを目指す女性たちが社外ネットワークを広げられるように研修を役立ててほしいという。

(光井友理)

〔日本経済新聞朝刊2017年2月11日付〕

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。