「逆差別」の女性批判、認識甘い

男性ジェンダー研究者が対談

男女間の平等をテーマにする男性研究者は、女性活躍推進政策をどう評価し、男性が「逆差別」と反発することをどう考えているのか。ジェンダー論の瀬地山角・東京大教授と、男性学の田中俊之・武蔵大助教に聞いた。

――男性でジェンダー(性差)の問題を扱っていると「男なのになぜ」という反応を受けることが多くあります。

瀬地山氏 1980年代半ば、当時盛んだったフェミニズムを研究対象にした。男性なのにと批判されたことはある。大変さはあるが、多くの女性が経験してきた「紅一点」という状況と同じと思えば勉強になった。ジェンダー論という言葉が広く使われるようになり、楽になった。

田中さん「男性も生き方を変えて」

田中氏 「男性学」を研究している。大学時代、男性の同級生の誰もが疑問を持たず就職の道を選ぶことに驚いたのがきっかけだ。そうさせる社会的な何かがあるはずだということに興味を持った。男女の地位を平等にするためには、女性と同時に男性の生き方のイメージも変わらないといけない。

瀬地山氏 そういう意味で今の「女性活躍推進」はちょっとタチが悪い。仕事と家庭の両立が、女性側の問題として議論されがちだ。昨年「保育園落ちた」というブログ記事が話題になったが、背景にあるのは男性の働き方の問題なのに、働く女性の問題になってしまった。

田中氏 一番大切なのは、根強く残る男女の不平等を是正することなのに、現在の政策ではフェミニズムで積み重ねられた議論が抜け落ちている。女性の活躍の話ばかりだと、男性が地域社会に帰ってくるという議論がないがしろになる。

――政府が女性活躍推進を掲げて4年です。取り組みに何点を付けますか。

瀬地山氏 45点で「不可」。やはり、配偶者控除の廃止ができていないのが大きい。実現すれば、女性の就労事情は激変する。配偶者控除に代わって夫婦控除を導入するのは1つの案だが、経済的に一番大変な母子家庭や父子家庭にはメリットがない。子どもへの手当の方が合理性は高い。現状では相対的に豊かな専業主婦世帯が保護されている。

田中氏 60点。一応「可」とするのは、女性活躍という言葉の意味を変えたから。かつては五輪などでいう言葉だったが、現在は職場における活躍ということが当たり前になった。ただ、男女の平等と自由の理念は今なお欠けている。それがなければ永遠にゴールにたどり着かない。

瀬地山さん「高度成長期モデル脱せ」

――配偶者控除の見直しも「パート減税」という形で終わってしまいました。

瀬地山氏 夫婦別姓問題もそうだが、いまだ高度成長期の家族モデルにとらわれている。当時の働き方では少子高齢化が乗り切れないために改革が必要だということになったはずだが、有権者の多くが配偶者控除の見直しを増税と勘違いしている限り変わらないのではないか。

田中氏 80年代には高度成長期モデルから転換すべきだったのに、逆に配偶者特別控除や第3号被保険者制度ができた。今も性別による分業を前提とした家族観がベースで、そのバージョンアップに終始している。それでは限界がある。男女間で賃金格差があるのは致命的で、それなら賃金の高い方が仕事をメインにするという行動パターンが決まってしまう。

――政府が目指す「同一労働同一賃金」が実現すれば変わりますか。

田中氏 正規・非正規だけでなく正社員でも男女間には賃金格差があるので難しい。児童・園児の調査では、男の子の夢の上位が大学教員や医者なのに対して、女の子は幼稚園の先生や看護師。同じような仕事でも男の子の方は競争が激しく高賃金。子どもはイメージだけで語るので、社会の中での役割の語られ方が直接反映されている。

――男性側から女性活躍推進は「逆差別」との批判が目立ってきました。

瀬地山氏 女性がいかに日常的に差別を受けているか認識できていないという点で、想像力が足りないと言わざるを得ない。教育ですら男女の機会の差は大きい。東大の女子学生比率は、いっこうに2割を超えない。地方の優秀な女子高生が、東京はダメ、浪人はダメと言われたり。そもそも進学実績のある高校が男子校だったりするから。

田中氏 確かに全ての男性が女性活躍推進を歓迎しているわけではなく、どうしてもネガティブな反応は目立つ。ただ、仕事中心の人生から子どもと過ごす時間が増えたり肩の荷が下りたりすることにメリットを感じている人もいる。

根気強い対話と議論、不可欠

働く女性の可能性を広げる「女性活躍推進」は必要と信じる一方、どこか違和感を感じることもないだろうか。少子化や労働力不足の対策のため、華やかな言葉で「利用されている」のではないかという疑念だ。瀬地山、田中両氏は女性活躍推進の政策には、男女の平等や自由という視点が抜け落ちがちだと指摘した。

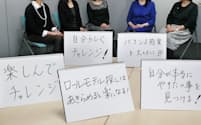

対談では、女性研究者が圧倒的に多いジェンダーを専門にする中、男性からだけでなく女性からも理解されにくい男性研究者の微妙な立場にも話が及んだ。企業などで女性活躍推進に取り組む男性や、女性の部下を持つ男性管理職にも共通する悩みかもしれない。

田中氏は「社会的に優遇されている男性にはやっぱり分からない」という女性の不満はもっともだとしたうえで、「男性側は『じゃあジェンダーの問題には関心を持たなくてもいいや』というカードを切れてしまう」として、それではもったいないと指摘した。男女の双方が生きやすい社会を実現するためには、根気強い対話と議論が不可欠だ。

(木寺もも子 司会は編集委員・石塚由紀夫)

〔日本経済新聞朝刊2017年1月28日付〕

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。