マインドフルネスは食事でもできる 瞑想と同じ効果

東海大・川田医師が提案する30~40代で身に付けたい健康習慣(4)

マインドフルネスでメンタル面の健康を守る

「食事」「運動」と並ぶ大切な健康習慣として、東海大学医学部内科学系血液・腫瘍内科学の川田浩志教授が挙げるのは「メンタル面の健康維持のための習慣」だ。

「むしろ、3つの健康習慣のなかで、メンタル面の健康維持は最も重要な要素といってよいかもしれません。なぜなら、メンタル面がしっかりしていないと、食事をきちんととれないし、運動をする気にもならないからです」

それでは、メンタル面の健康維持のためには、何をすればよいのだろうか。川田教授がすすめるのは「マインドフルネス」の実践だ。

マインドフルネスについては、最近になってテレビや雑誌で紹介される機会が増えたので、耳にしたことがあるかもしれない。本サイトでも「ジョブズや琴奨菊も実践 マインドフルネスの効果」などで何度か紹介している。

マインドフルネスとは、瞑想の手法を活用して自分の精神をコントロールするもので、「今」に集中することを主眼としている。具体的な方法については後述するが、実践することで「今」に集中できるようになるため、過ぎたことをくよくよと悔やんだり、まだ起きていないことに心を煩わせることがなくなるなどの効果が期待できる。

そのほか、マインドフルネスの効用として挙げられるのは、抑うつ症状の解消や、ストレスからの解放、集中力の向上、身体感覚を関知する能力の向上、情動を調整する能力の向上などだ。なかでも、川田教授が注目するのは「メタ認知能力」の向上である。

「メタ認知能力とは、自分や他人の思考や感情の動きを対象化して、一歩引いて客観的に捉えて理解する能力のこと。この能力が向上すると心に余裕が生まれ、人間関係がスムーズになり、生産的な行動ができるようになると考えられます。だからこそ、米国の企業の研修でマインドフルネスが積極的に導入されているんです」(川田教授)

脳のアンチエイジング効果も!?

川田教授によると、マインドフルネスの効果は、単に「いい気持ちになった」「効果があったような気がする」といった気分的なものではない。実際に、マインドフルネスによって、脳の構造に変化が現れたという研究報告がいくつもある。

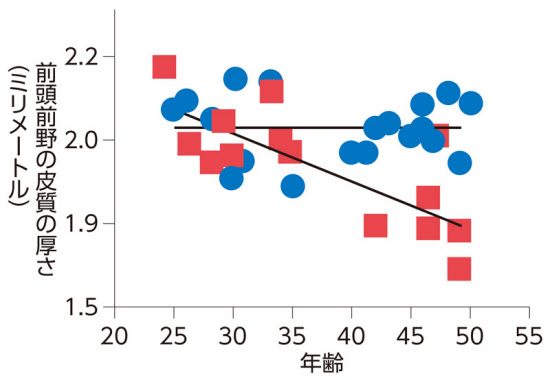

例えば、前頭前野の皮質の厚さと年齢との関係を調べた研究では、マインドフルネス非実践者では、年齢が増すほど厚さが薄くなる傾向が認められたが、実践者では、年齢が増しても厚さは薄くなっていなかった[注1]。

同じ研究でマインドフルネス実践者と非実践者の磁気共鳴画像装置(MRI)画像を見ると、実践者は島皮質と前頭前野の厚さが、非実践者に比べて明らかに増していることが分かった。

脳の前頭前野は、知性と衝動のバランスをとるうえで大切な部分であると同時に、思考、推論、意思決定、情動、思いやりなど、人間を人間たらしめる行動をつかさどるという意味でも非常に重要な部分だ。その厚さが増したことは、マインドフルネスによって「メタ認知能力」が向上したことと関係があると考えられる。

「通常、前頭前野は老化に伴って最も早く機能が低下してくる脳の場所の一つ。こうした研究報告から、マインドフルネスの実践は脳のアンチエイジングにもつながっていると考えられます」と川田教授。

30代、40代からマインドフルネスを実践していけば、脳の老化を防ぐことができるかもしれない。

[注1]Lazar SWほか.Neuroreport 2005年

マインドフルネス瞑想を実践してみよう

マインドフルネスの瞑想には、いくつかの種類やレベルがあるが、ここでは川田教授に教わった、初心者でもできる方法を紹介する。

1.座禅をするときのように、背筋を伸ばして座る

正座しても構わない。椅子に座って行う場合には、なるべく後ろに寄りかからないようにする。目は閉じても閉じなくてもよい。

2.呼吸に伴う体の動きに意識を向ける

おなかや胸がふくらんだり縮んだりするのを、そのまま感じるようにする。呼吸はあえて調節することなく、体の求めに応じて、ゆっくりと息を吸ったり吐いたりすればよい。

3.雑念が湧いてきたら、意識を体の動きに戻す

しばらく続けていると、いつの間にか全く関係のない別のことを考えはじめる。そのときは、「雑念、雑念」と心のなかで2、3度唱えて、また呼吸に伴う体の動きに注意を戻す。雑念が繰り返し湧いてきても、決して自分を責めたり、イライラしたりしないこと。何気なく呼吸に注意を戻すことが大切。

「以上のことを、まずは3分間ほど実践してみてください。これがマインドフルネス瞑想の基本です。慣れてきたら、徐々に時間を延ばしていきましょう。また、呼吸に伴う自分の体の動きを感じつつ、部屋の外から聞こえる音など、自分の周りの環境にも注意を向けるようにしてください。その際、それらの解釈や評価をしないようにすることがポイントです」(川田教授)

絵を描いたりプラモデルをつくるのもマインドフルネス

もっとも、「瞑想」と聞いて、ハードルが高いと感じる人は多いかもしれない。実際に、「面倒くさそう」「続きそうにない」と感じて脱落する人は少なくないそうだ。何かほかにいい方法はないのだろうか。

実は、マインドフルネスの実践方法は、いわゆる瞑想だけではない。食事をしながらマインドフルネスを実践することも可能だ。食べ物を口に入れ、かみ、味わい、のみ込む……といった一連の行為を、一つひとつ意識しながら、ゆっくり食事をするのである。これによって瞑想と同じような効果が得られるうえ、過食を防ぐこともできるという。

川田教授によれば、絵を描くこともまたマインドフルネスになるという。

「私はもともと楽天的な性格なのですが、大学で責任ある立場になってみると、さすがに精神的に疲れた時期がありました。そんなとき、中学生時代に絵が好きだったことを思い出して、久しぶりに絵筆をとって風景画を描いてみたのです。すると、絵を描いているときは、それに集中でき、嫌なことをすっかり忘れていることに気づきました」

そして、絵を描くようになってから1カ月ほどして、大きな変化が現れたのだという。

「目に映る風景が変わってきたのです。例えば、遠くから木々を見たときに、極端なことをいうと、葉っぱの1枚1枚が鮮明に見えるようになったのです。絵を描きながら、対象をじっくりと集中して見ていたことにより、マインドフルネスの効果が現れたのかもしれません。気のせいではなく、紅葉も去年と違ってずっと色鮮やかに見えています。まさに、脳が変わったという感覚です」と川田教授。

川田教授の場合は、風景画を描くことがマインドフルネスに通じる行為だったが、これは人によって好きなものを選べばいいという。

「プラモデルの制作などでもいいと思います。あくまでも、自分に合っていて、意識を集中できて、続けられるものを探すことをおすすめします」と川田先生はアドバイスする。

そうしたものを自分なりに見つけて実践していってほしい。しばらくすると仕事に対する意識や周囲の人に対する感情も変わっていくはずだ。そして、ものの感じ方、価値観、ひいては人生に対する見方も大きく変わるに違いない。実り多い中年期、高年期を迎えるためにも、マインドフルネスを知っておいて損はない。

(ライター 二村高史)

この人に聞きました

東海大学医学部内科教授(血液腫瘍内科)、医学博士。最先端の血液内科診療に日々従事しつつ、アンチエイジング・ドックの面談医も務めるなどアンチエイジング医学の普及にも力を入れている。自らがアンチエイジング実践派で、人生を楽しみ、健康的に生きることを信条としている。その生活指導には定評があり、講演依頼やTV・ラジオ・雑誌の取材も多い。受賞歴:東海大学総長賞(松前重義賞学術部門)など。著書:「医学データが教える 人生を楽しんでいる人は歳をとらない」(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。