4000年の伝統の地で知る 「良い」オリーブオイル

くせがなく、入手しやすく、どんな料理にも応用しやすいオリーブオイル。洋食だけでなく和食にも調和します。日本で「イタメシ」ブームが起きた1990年代は、オリーブオイルは美食面で注目されました。最近はその健康効果にあらためて注目が集まっています。

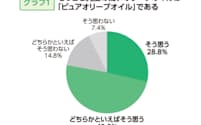

日本での消費量は年々右肩上がり。2015年は320億円で、10年前と比較すると3倍以上です。しかし、日本はIOCに加盟していないため、日本で流通するオリーブオイルには国際基準の適用がなく、簡単に「エキストラバージン・オリーブオイル」という名をつけて販売できます。市場に出回る「エキストラバージン・オリーブオイル」の中には国際的な基準を満たしていないものもあり、期待するほど健康効果が得られない、という悲しい現状があります。

偽エキストラバージン・オリーブオイルが出回る日本

2016年11月26日。オリーブ業界唯一の世界的機構であるインターナショナル・オリーブ・カウンシル(IOC)はこの日を最初の「ワールド・オリーブ・デー」と定めました。トルコの西端、エーゲ海沿岸の町・ウルラではこの日、記念すべきキックオフ・イベントが開催され、国内外のメディアやオリーブオイル関係者らが一堂に会しました。

なぜ「11月26日」なのかというと、オリーブの実の収穫は10月~12月上旬といわれていますが、生産国のほとんどが「11月26日」を収穫最終日としているからなのだそうです。

IOCの加盟国で生産・流通するオリーブオイルは、化学検査と官能評価によって「エキストラバージン・オリーブオイル」「バージン・オリーブオイル」「オーディナリー・バージン・オリーブオイル」と厳密にカテゴリー分けされています。最も上質なランクの「エキストラバージン・オリーブオイル」を飲んでみると、素人の筆者でも、パンチの効いたダイナミックな口当たりに驚きます。日本でいつも口にしていたものとは全く異なり、「これが本物のエキストラバージン・オリーブオイルか!」と感動します。

IOCは2017年1月以降に発効する国際規定で、オリーブの消費国にもIOC加盟を認めました。今後、日本が同機構に加盟すれば、国際基準に基づいた上質なオイルが日本国内でも買いやすくなるはずです。

「オリーブ作りは古代からの伝統、我々のルーツ」

トルコはオリーブオイルの生産量でスペイン、イタリア、ギリシャに次いで世界第4位(2015~16年)。ウルラが属するイズミール県のオリーブオイルの消費量は年間一人当たり10~15キログラムにものぼります。歴史を遡れば、この地でのオリーブ栽培は4000年以上も昔に始まり、長く人々の生活を支えてきました。

キックオフ・イベントが行われたウルラはトルコの西、エーゲ海に面する人口約10万人のリゾート地。外務省が危険地域に指定する、シリアやイラクとの国境地帯などとは同じ国と思えない平和な風景が広がっています。町の商店では、もうすぐ収穫が終わるオリーブの実やミカンなどが売られています。商店にいるのも、カフェでお茶をしているのも男性ばかりで、街中で女性の姿を見ることはあまりありません。

このウルラの市長を務めるのがシベル・ウヤル(45歳)さん。初の女性市長です。「ワールド・オリーブ・デー」のイベント会場でウヤルさんはこう語りました。「ここの人たちは誰でもオリーブの木を持っています。オリーブオイル作りは古代からずっと続く文化。ワイン作りとともに、後世につなげていきたい大事な我々のルーツです。私は就任して2年半になりますが、これからは女性がもっと積極的に外に出て仕事をするべきだと考え、支援に力を入れています」

ウルラの海に近いエリアには15の小さな村があり、それぞれの文化と、村ごとのお祭りがあります。女性たちは裁縫の作品や、クッキー、伝統的なパイなどをお祭りで販売し、それが彼女たちの利益になります。基本的に家の外に出なかった女性たちが、このような場を通して社会に出るようにしたのも市長の取り組みの一つでした。5月に開催したアーティチョークのフェスティバルでは200万個のアーティチョークが1日で売れ、3日間で、50万人を動員。この祭りを通してそのエリアのアーティチョークの栽培量が3割ほど増えたといいます。「すべての文化がテーブルの上にあるもの(食べ物)に影響しているのです。農業を通して、この地方の文化、そして女性を支援していきます」(ウヤル市長)

オリーブとともに暮らす

オリーブオイルができるまでの過程にはさまざまな人が連携します。一般的な家庭での栽培の場合、男性が木々を揺らし、女性が落ちた実を拾います。収穫後の実はできるだけ早く近くの搾油所(工場)へ運びます。枝や葉がまだついたままのとれたての実はすぐに機械で洗浄、粉砕されます。昔は石臼を回転させて粉砕していましたが、現代では温度管理された機械の中で行ないます。粉砕されたオリーブは遠心分離機にかけて、油分と水分などを分けます。抽出され、ボトルに詰められたオイルは、酸化を防ぐために入れる窒素の量から温度までコンピューターで管理し、品質を維持します。

イズミールの中心部から車で3時間ほど北上したタイリエリという町には、環境保全に特に配慮したオリーブオイルの農園と工場があります。ラーレリ・オリーブ・オリーブオイル工場では1日に60トンものオリーブオイルを製造していますが、その過程で生まれたオイルの搾りかすを廃棄物として処理せず、再利用しています。オリーブの搾りかすにもポリフェノールが含まれているので、それを最大限抽出するため、オリーブの搾りかすに、ワインの搾りかすを乾燥させたものを混ぜて発酵させ、バイオディーゼル燃料やサプリメントの原料に使っているといいます。

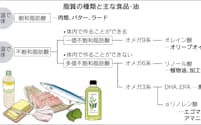

工場施設の運営責任者であり、オリーブの研究者であるメメット・アリフ・ラーレリさん(43歳)は「オリーブオイル、特に精製されていないオリーブオイルには抗酸化ビタミンEやカロチノイドが豊富に含まれ、強力な抗酸化作用があります」と話します。オリーブオイルを大量に消費している地域では冠動脈性疾患による死亡率が低いというデータもあるそうです。

「さらに食欲を抑える効果もあり、日常的に摂取している人は強い空腹感を覚えないものです」。過去に日本でも話題になった「地中海式ダイエット」(地中海に暮らす人たちが日常的に摂取している食材を豊富にとる)でも、上質なエキストラバージン・オリーブオイルを料理にたっぷりとかけるためさほど空腹感がなく、負担やストレスが少ないというのが特徴でした。

現地取材を通して、オリーブとともに暮らす人々の生活にふれることができました。ウルラ市内のオズベックという小さな村の農園でオリーブを拾いながら笑顔で「1年で100キロ作るんだよ」と言っていたおばあさんの爪は泥だらけで、おじいさんの指はひしゃげていました。くしゃくしゃになったおばあさんの手からもらった大きなザクロの実は、弾けるほどにプチプチで、畑の通り道のブロックの上に無造作に置かれたタイム(ハーブ)を口に入れてみたら飛び上がるほどスパイシーでフレッシュでした。

おばあさんが築100年の天井高の低いキッチンでおしゃべりをしながら作ってくれたひよこ豆のスープは、シンプルだけどこっくりとして、フランスパンにつけて食べると、どんなレストランのものよりもぜいたくで貴重な味に感じました。ひよこ豆とトマトと塩とオリーブだけでこんなにおいしいスープができるなんて、と驚いたものです。

いま目の前にいる人が、家のそばの畑で拾ったオリーブの実から絞ったオイル。それを使って作ったスープをいただき、「ありがとう」を伝え、体にその温かさを浸透させていく……。オリーブオイルがつないでくれた体験でした。

正しく保管して、おいしくいただきましょう

最後に、正しいオリーブオイルの見きわめ方と保管の仕方について専門家に聞きました。

ナショナル・オリーブ・アンド・オリーブオイル・カウンシル会長のウムハン・チベットさんは「オリーブオイルの色は、品質の良しあしの判断基準にはなりません」といいます。オイルの色はオリーブの木の品種、収穫時期、土壌などさまざまな条件で変わってくるため、色で味や品質は判断できないとのこと。

味については「飲んでみて、少しのどの奥で辛味を感じるのが良いオイルのサイン」(ウムハンさん)。また、生産地によってもオイルの味は異なります。「例えばエーゲ地方のオリーブオイルは海風を受けるため、内陸で育つオリーブよりもうま味が感じられる」(同)。いろいろなオリーブオイルを試してみて、好みにあったものを選びましょう。

保管は湿度の低い冷暗所で。プラスチックボトルは避けて、ガラスの遮光瓶で保存します。購入後は、開封していなくても1年程度、長くても2年以内に使いきること。開封後1~2カ月たったオイルは思い切って捨てたほうが良さそうです。

本当に良いオイルとは、採った実をすぐに搾った作りたてのオイル。そんなオイルに出合えるほうが難しい気もしますが、最近では、採取した実を車の中で搾油するという、移動式オリーブオイル工場のようなビジネスも誕生しているとか。日本でも、上質なオイルが手に入りやすくなってほしいものです。

(ライター 大崎百紀)

http://www.internationaloliveoil.org/

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。