冬場の入浴、リスクに配慮 浴室暖房や半身浴で

急激な体温変化、突然意識失い…

山形県に住む川俣和子さん(64)の80代の父親は、入浴中に溺れ、病院に救急搬送された。「普段は10~15分で風呂場から出てくるのに、遅いので、浴室に声がけに行ったところ、浴槽の湯の中に沈んでいた」

近所に住む元看護師に頼み、浴槽から父親を引き上げてバスタオルで保温。119番通報し救急搬送先で点滴を受けた。幸い回復し、その日のうちに帰宅した。父親は当日、体調も良く、入る前の血圧も正常。意識を失った原因はわからないが、暖かい部屋から寒い脱衣所や浴室に移り熱い風呂に入ることで血圧が乱高下したためとみられる。

高齢者の入浴事故は増えている。消費者庁が人口動態統計を基に、家庭の浴槽での溺死者数を集計したところ、2004年の2870人から14年には4866人に増加している。約9割が65歳以上だ。

浴室や脱衣所も含めると死者数はさらに増える。東京都健康長寿医療センター研究所の前副所長で研究員の高橋龍太郎さんらの全国調査によると、「年間で推計1万7000人が入浴に関連して亡くなっている。圧倒的に高齢者が多く、その大半が寒い冬場に発生している」という。

原因の一つはヒートショック。寒い脱衣所で服を脱ぎ体が冷え、すぐに熱い湯につかると血圧が急変し、脳出血や脳梗塞、心筋梗塞を引き起こし、意識を失うなどして死に至る危険もある。持病のある高齢者は特に注意が必要となる。

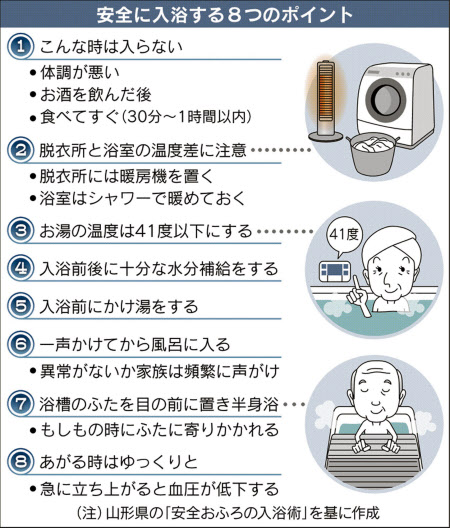

高齢者の入浴事情に詳しい東京都市大学の早坂信哉教授は対策として、浴室と脱衣所の室温を22~23度に保ち温度差を無くすことを勧める。脱衣所に暖房器を置くことに加え、入浴前に浴槽のふたを開け湯気やシャワーで浴室内を暖めておくことも有効という。

「高齢者の安全入浴に関する教本」の著者で高齢者入浴アドバイザー協会代表理事の鈴木知明さんは「冬は早めに入浴するのがいい」と話す。気温が10度以下のときは冷え込む夜を避け、午後4~6時に入浴することが事故を防ぐ近道という。ただ、脱衣所、浴室が暖まっていない状態の「一番風呂は避けた方が無難」(鈴木さん)だ。

鈴木さんによると、熱い湯を好む日本人が快適と感じる湯温は42度。温泉や銭湯などでは42度にしているところも多い。しかし、42度以上の高めの湯温だと、血圧、心拍数、エネルギー消費量などで体に強い影響がある。発汗で血液の粘性が高まり、血栓(血の塊)ができやすくもなる。さらに高温浴は「できてしまった血栓を溶かす防衛機能も低下させ、心筋梗塞や脳梗塞を招く危険性がある」(早坂教授)。39~41度の湯温で、長くても10~15分以内にとどめた方がいいという。

鈴木さんは「最初の3分間が危険」と指摘。「最初の3分間だけぬるま湯で半身浴をし、その後に追いだきで全身浴をすれば危険を回避できる」という。

水分補給も入浴に伴う事故防止のポイントだ。特に高齢者は、湯温やのどの渇きに対する知覚が低下しているために注意が必要だ。鈴木さんは「入浴前には軽く、入浴後はコップ1杯」の水分補給を提唱する。

周囲の配慮も欠かせない。山形県鶴岡市消防本部によると、入浴事故で緊急搬送された高齢者をみると「家族が知らない間に入っていた例が多い」という。「高齢者の入浴は必ず家族が確認し、できれば5~10分ごとに声がけをするといい」(同消防本部)。ひとり暮らしの場合は、「周囲に人がいる日帰り温泉や公衆浴場を利用するのも有効」(鈴木さん)だ。

高橋さんは「長年の習慣もあり、対策など気を使わずに入浴している高齢者は多い」と指摘する。入浴事故は深酒してから入るなど極端に危険な入り方をした場合だけに起こるわけではない。持病がない元気な人でも起こり得ることを再確認したい。

◇ ◇

地域ぐるみで高齢者の安全入浴に取り組んでいるのが、山形県の庄内地区(鶴岡市など2市3町)だ。庄内保健所(山形県三川町)が実施した実態調査(2009年11月~12年10月)によると、同地区内で3年間に700件の入浴事故があり、うち174人が亡くなった。65歳以上が9割を超えた。

実態調査を受け同保健所は啓発活動を展開し、入浴事故に関する情報を盛り込んだ「にゅうよくたいむず山形」を定期的に発行。入浴事故関連情報にアクセスできるインターネットのポータルサイト「入浴死・入浴事故を防ぐナビ」も開設した。入浴の注意点をドラマ仕立てで示し、動画共有サイト「ユーチューブ」で公開している。

公民館などに高齢者を集め、事故の実態や予防法、対処法を紹介する出前講座も開いている。

(大橋正也)

[日本経済新聞夕刊10月12日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。