デキる人の睡眠パターンを身につける3つのコツ

「睡眠に必要なのは、技術です」と語るのは、企業向けに睡眠のオーダーメイドソリューションを提供するニューロスペースの小林孝徳社長。DeNAや吉野家をはじめとする数々の企業で、社員のお悩みに合わせた眠りのテクニックを伝授する、睡眠のプロだ。今回は、パフォーマンスを上げるための眠りの極意を教えていただく。

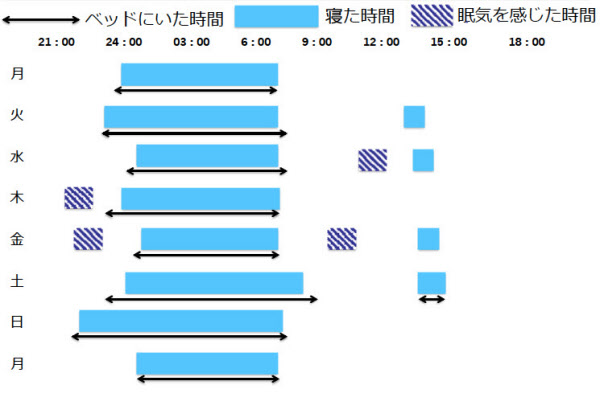

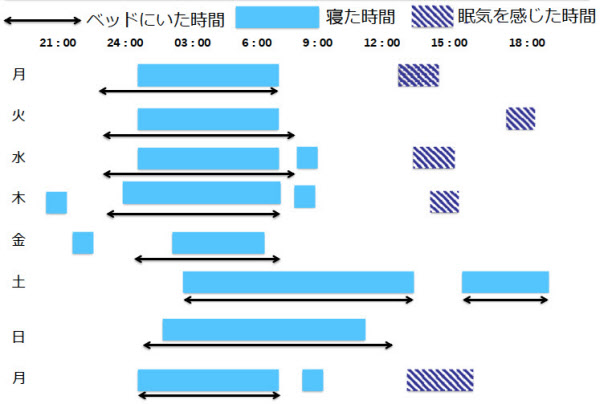

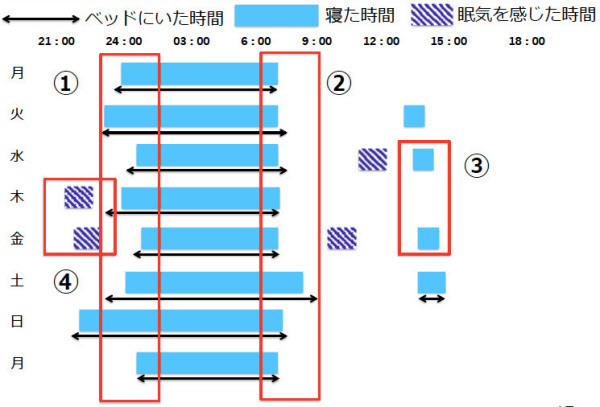

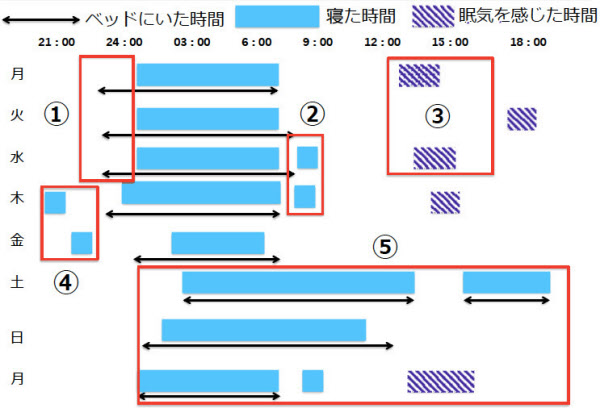

まずは下に掲載した2つの図をじっくりと見比べてほしい。図Aは、仕事のパフォーマンスの高い人がベッドで過ごした時間と実際の睡眠時間、眠気を感じた時間を、1週間にわたって記したもの。図Bは、パフォーマンスが低い人の記録だ。

あなたは、両者の違いはどんなところにあるか、説明できるだろうか。

ハイパフォーマンスな人とそうでない人との主な違いは、下の図の赤枠で示した部分だ。大きく3つに分類して解説することができるので、それぞれについて説明しよう。

【違い1】睡眠効率

まず注目したいのは、ベッドで過ごした時間と眠っている時間の比率だ。これは「睡眠効率」と呼ばれている。長時間ベッドにいるにもかかわらず短時間しか眠っていない場合は睡眠効率が低く、ベッドにいる時間と眠っている時間が近い場合は睡眠効率が高い、ということになる。

パフォーマンスが高い人は、ベッドに入るとすぐに寝つくなど「睡眠効率が高い」(図A 1、2)のに対し、パフォーマンスが低い人は、ベッドに入った後、1時間以上も起きていることがあるなど、「睡眠効率が低い」(図B 1、2)のが一目瞭然だ。

「パフォーマンスの低い人は、おそらくベッドの中にパソコンやスマートフォン(スマホ)を持ち込んで寝つく直前までそれらを操作したり、読書をしたりする習慣があるのでしょう。そうしたことが習慣化し、『ベッド=寝る場所』という風に脳に記憶されていないことが睡眠効率の低下につながっていると考えられます」(小林さん)

【違い2】仮眠の取り方

また、パフォーマンスの高い人は、ほぼ毎日、午後に短時間、うまく仮眠をとることで(図A 3)日中の眠気を撃退しているのに対し、パフォーマンスの低い人は、仕事に集中すべき時間帯に眠気に襲われている(図B 3)ことも分かる。これでは仕事の生産性も下がるだろう。

パフォーマンスの低い人はさらに、夜ベッドに入る前の午後9時や10時の時間帯にうたた寝をすることもあり(図B 4)、これは睡眠効率の低下につながっていると考えられる。

【違い3】週末の夜更かしや寝だめの有無

さらに、パフォーマンスの低い人は週末の夜更かしや寝だめ(図B 5)によって睡眠のリズムが崩れたまま翌週を迎え、日中に眠くなってしまうというのも、よくある傾向だ。

こうした悪循環から脱し、日々のパフォーマンスを上げるためにはどうすればよいのだろうか。小林さんによると、ライフスタイルを問わず実践しやすいテクニックが3つある。そのうち2つは睡眠効率、1つは仮眠にまつわるものだと言う。早速、教えていただこう。

【眠りの極意1】"ベッド=睡眠"という記憶を定着させる

あなたには、ベッドの中にパソコンやスマホを持ち込んだり、読書をしたりする習慣はないだろうか。「脳には、場所と行為をセットで記憶するという作用があります。そのため、ベッドを"情報入力する場所"として記憶すると"眠る場所"として認識しなくなり、寝つきにくくなってしまうのです」(小林さん)。

打開策としては、パソコンやスマホなど、眠りに関係ないものをベッドに持ち込まないこと。"ベッド=眠る場所"としての記憶をしっかりと脳に焼きつけることが、寝つきをよくして睡眠効率を高める第一歩になる。

【眠りの極意2】寝室を涼しくする

「睡眠効率アップのためにおすすめしたい2つ目のテクニックは、寝室の温度を低めにすること。気温が上がる夏場は、特に有効です」と、小林さん。

睡眠の質には深部体温(脳を含む内臓の体温)のリズムが深く関わっている。これは、そのリズムを効果的に生かすテクニックだ。

「寝る1時間ほど前に入浴し、同時に寝室にエアコンをきかせておくんです。寝具にも冷気を当てて、ひんやりとさせておくといい。そうすれば、入浴後ベッドに入ったときに深部体温がスムーズに下がり、質の良い眠りにつくことができます。氷枕などで頭を冷やすのもいいですね」(小林さん)。

【眠りの極意3】戦略的に仮眠をとる

そして最後は、仮眠のテクニック。「眠気は、起きている間に少しずつ蓄積されています。ですから、パフォーマンスを上げたい時間帯に眠くなったときには、眠気を散らすようにうまく仮眠をとればスッキリしますよ。できれば、眠くなる前に先手を打って戦略的に仮眠をとるのが理想的ですね」(小林さん)。

小林さんによると、人は、起床から7~8時間後にいったん眠気を感じるようになっている。朝6時起床だとしたら、午後1時ごろに眠気を感じるわけで、この時間帯の眠気や生産性の低下を防ぐには、眠気がピークになる前に仮眠をとることが重要だという。

「タイミング的には、起床後6時間、つまり朝6時起床なら昼12時頃がベスト。眠気がピークになってからの仮眠は、体はこれから起きようというリズムになっているのに実際には寝るという逆のことをしてしまうため、ベストとはいえません」(小林さん)

そのほか、効果的な仮眠のためには、本格的な睡眠モードに入らないよう、30分以内にとどめる、ベッドで横にならずにイスやソファで休む、といったことも心掛けたい

それでも眠りが深まりすぎる心配がある場合は、コーヒーを飲んでから仮眠をとるといい。「カフェインには、睡眠誘発成分・アデノシンによる脳への作用をブロックする働きがあります。そのため、コーヒーを飲んだ後の仮眠には、睡眠の誘発をブロックしつつも眠気をスッキリさせるという効果を期待できるんです」(小林さん)。まとめると、効果的に仮眠をとるコツは次のようになる。

・起床6時間後にとる

・30分以内にとどめる

・ベッドで横にならずイスやソファで休む

・コーヒーを飲んでからとる

こうした睡眠テクニックを駆使することで良質な眠りが実現し、心身のパフォーマンスが高まっていく。

ニューロスペース社長。1987年生まれ、栃木県出身。新潟大学理学部物理学科卒業。ITベンチャー企業を経て2013年にニューロスペースを起業。筑波大学や医療機関そして多くの民間企業と連携し、産業現場での睡眠改善と労働生産性の最大化を専門とする。

(ライター 西門和美)

[日経Gooday 2016年7月26日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。