腸の善玉菌を増やそう 便はバナナ形が理想

私たちの腸内には600兆~1000兆個もの細菌がすみついている。この腸内細菌の集まり(腸内細菌叢=そう)が健康や病気と深く関わっていることが分かってきた。日ごろから良好な状態を保つにはどうすればよいのか。専門家の話をもとにまとめた。

東京都内に住む会社員のAさん(女性、45歳)の最近の習慣は毎朝トイレでの大便を観察することだ。量は十分か、色が黒ずんだりしていることはないか、においはきつくないか……。

「腸内細菌の状態を簡単にチェックする方法は大便の観察。黄色ないし黄褐色で太い、バナナのような便が理想的です」。理化学研究所の特別招聘(しょうへい)研究員で腸内細菌を長年研究してきた辨野(べんの)義己さんは説明する。

形や色だけでなく量が十分かも重要だ。目安は1日あたり約300グラム。バナナ形の便なら2~3本分。最初のうちは排便前後の体重を比べ、見た目と重さの関係を自分なりにつかんでおくといいという。水分を除いた固形成分のうち、食物のカスとはがれた腸の粘膜が3分の1ずつ。残り3分の1は腸内にいた細菌だ。

便の色が黄色っぽいのは、ビフィズス菌など「善玉菌」の多さを物語る。においも強くない。逆に色が黒っぽかったりにおいが強かったりする場合は、肉や脂肪分の多い食事や運動不足で排便がスムーズでなく、腸内に「悪玉菌」が増えていると見なせるという。

腸内フローラとも呼ばれる腸内細菌叢の構成・状態は個人の食事や生活習慣によって変わる。年齢とともに腸の働きは鈍くなり腸内細菌の状態も悪化していく。「腸年齢の老化」といわれているが、辨野さんによれば、食生活をはじめとする生活習慣を工夫すると、腸年齢は若返るという。

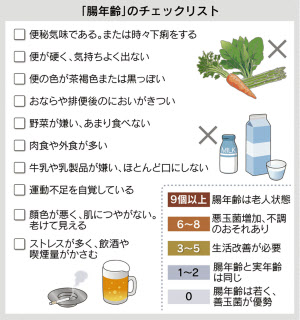

自分の腸年齢を知るためのチェックリストで、自分の腸の状態や生活習慣の問題点が分かる。腸年齢を若く保つため辨野さんが勧めるのが「3つの力」の実践だ。まず「作る力」。良い便のもとになる野菜など食物繊維の豊富な食事をする。次に「育てる力」。発酵食品をとって健全な腸内細菌を増やす。そして「出す力」。運動によって腸腰筋を鍛える。

良い腸内細菌を育てるのに有効なのは、ヨーグルトや乳酸菌飲料、納豆などの発酵食品だ。食物繊維の多いサツマイモにヨーグルトをトッピングして食べるなど工夫をするとよいという。発酵食品には様々な製品があるが「基本はどんな種類の製品でも有効。有用性が確認されている特定保健用食品(トクホ)の認定品が安心して利用できる」(辨野さん)という。

腸内細菌の善玉菌としては従来、ビフィズス菌や乳酸菌が代表格だった。これに加えて辨野さんが注目しているのが「大便菌」と呼ぶ仲間だ。有用物質である酪酸を作る働きがある。「80歳以上の腸内細菌にはビフィズス菌と並び大便菌が多いことが分かってきた。これらを長寿菌と呼びたい」(辨野さん)という。

腸内細菌への関心の高まりとともに、遺伝子検査のような感覚で個人の腸内細菌を調べてくれるサービスも登場している。理研が認定しているベンチャー企業のサイキンソー(川崎市)は、昨年11月から自宅でできる腸内細菌叢検査サービス「マイキンソー」を始めた。便のサンプルを郵送すると、細菌のDNAを手がかりに、数週間後に腸内細菌のデータをインターネットで閲覧できる。

ビフィズス菌や、酪酸など有用物質を作る菌の存在比、太りやすさと関係があるとされる腸内細菌の比率などが分かる。検査費用は1万8000円。同社代表取締役の沢井悠さんは「腸内環境を変えたいと思っている人のニーズにこたえたい」と話している。

肥満や心の病気とも関係

腸内細菌の研究で、健康や病気との関係を示す新たな知見が次々に報告されている。慶応大学の本田賢也教授らは過剰な免疫反応を抑える制御性T細胞の産生を促す腸内細菌グループを発見した。

肥満と腸内細菌の関係も注目されている。肥満の人の腸内細菌にはバクテロイデーテス類と呼ばれる仲間が少なかった。こうした人への食事指導によってこの菌が増えて、肥満が解消される傾向が確認された。また、セロトニンやドーパミンといった神経伝達物質の産生に腸内細菌が関わっていることも知られ、うつ病など心の病気との関係も研究されている。

病気の治療を目的に腸内細菌そのものを入れ替える試みもある。潰瘍性大腸炎など腸の難病の患者向けに、健康な人のふん便を移植して腸内細菌を健全な状態にする「ふん便微生物移植」の臨床研究が慶大、順天堂大学などで始まっている。

(編集委員 吉川和輝)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。