血圧が急変 寒い冬、温度差にご用心

「冬場は暖かい部屋と寒い場所の温度差が大きい。そのために血圧がジェットコースターのように急上昇したり、急降下したりするリスクがある」。脳卒中や心筋梗塞などに詳しい東京都健康長寿医療センター(東京都板橋区)顧問の桑島巌さんは話す。

10度前後違う

居間でエアコンなどをつけていれば薄着でも快適に過ごせるが、風呂場の脱衣所や洗面所、トイレ、廊下などはひんやりと寒い。特に戸建て住宅の場合、地域によっては暖かい居間との温度差が10度前後になることも珍しくない。

そうした寒い場所に油断して薄着のまま移動すると、血管は熱を逃さないように急に収縮する。狭い血管の中を血液が勢いよく流れるので血圧はぐっと高くなる。

日ごろ高血圧で血管の負担が大きくなっている人は、すでに血管が傷んでいることも少なくない。脳の血管などは壁面の筋肉層が薄くて弱いので、こうした急激な血圧上昇に耐えられず、血管が破れる危険も大きい。

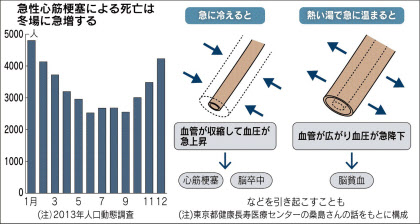

「冬は心筋梗塞などで倒れる人が多い」と桑島さんは指摘する。厚生労働省の2013年人口動態調査によれば、急性心筋梗塞による死亡者数は、夏には月2500人程度だが1~2月には2倍近くにはね上がる。

一方、冷えていた体が浴槽で温められるとどうなるか。収縮していた血管が今度は急に拡張し、血圧が急激に下がる可能性がある。「人によっては寒い風呂場に入って上の血圧(収縮時血圧)が200以上に上がった後、120程度まで急降下することが起こる」と桑島さんは言う。そうなると全身の末端に血流をとられて脳貧血となり、もうろうとして浴槽で溺れる恐れさえ出てくる。

こうした温度差に潜むリスクを広く知ってもらおうと昨年11月、福岡女子大学(福岡市)教授の大中忠勝さん(環境衛生学)ら専門家が啓発ネットワーク「暖差リスク予防委員会」を立ち上げた。

委員会が昨秋、インターネットを通じて男女2500人(20~70代)に聞いたところ、「自宅の廊下や脱衣室、浴室が寒い」と答えた人は全体の62%に上った。温度差が大きいために「体がぶるっと震えたことがある」人は59%、「肩をすくめたり、体を縮めたりした」人は55%、「心臓がどきんとした」「脈拍が上がった」人もそれぞれ5%いた。

では冬場に血圧の急激な変化を避けるためには、具体的にどんなことを心がけたらよいのだろうか。

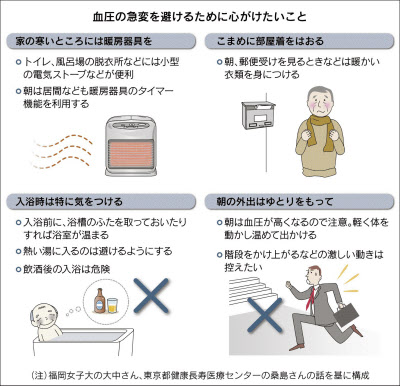

まず大事なのは、脱衣所などの寒い場所に小さな暖房器具を置いて、少しでも温度差をなくすことだ。本格的な浴室暖房機などを購入すれば効果が大きいだろうが、大中さんは「昔ながらのカーボンヒーターなど、すぐ熱くなって肌を直接温める電気ストーブが便利」とアドバイスする。最近は万一転倒したら消える機能の付いたタイプも販売されている。

居間なども、夜間から朝にかけて冷え込むと温かい布団から抜け出したばかりの体への負担が大きいので、対策を考えたい。厚いカーテンや窓ガラスに張る断熱シートなどを利用し、「できるだけ昼間の熱を逃さない」(大中さん)工夫が大事だ。戸建て住宅で雨戸があるなら、効果が大きいのでぜひ活用したい。

次に、夜中にトイレで起きるときや朝、玄関を出て新聞受けを見るときなど、寒い場所に移動するときには、こまめに部屋着などをはおるように習慣づけたい。桑島さんは「首回りをマフラーでおおってもよい」と助言する。

無理な運動禁物

外出の際も首回りをマフラーで温め、寒い日にはマスクもすると効果がある。寒い戸外に出る前に、軽いウオーミングアップで体を温めておくと急激な血圧上昇の予防になる。

ただ、日ごろから血圧の高い人は通勤時に慌てて階段を駆け上がるなどの無理な運動は禁物だ。仕事にとりかかる緊張感も重なり、職場に着いてから心筋梗塞などで倒れるケースもあるという。時間に余裕をもって起床し、ゆっくり準備して出勤するのが望ましい。

食事の減塩、冬場はより徹底を

桑島さんは「いつも自分の血圧をきちんと測って必要な健康管理をしていれば、そもそも風呂場で血圧が200を超えるようなことにはならない」と話す。寒い場所に暖房器具を置くなどの冬の対策は重要だが、日ごろ血圧が高めの人はまず何よりも、塩分を控え、適度な運動を心がけ、必要に応じて薬を服用して血圧を管理するように心がけておきたい。

桑島さんによれば日本人の塩分摂取量は1日11グラムほどで、これを3グラム程度減らすだけでも効果がある。寒いと塩分の多い鍋料理などを食べる機会が増えて血圧が高くなりやすいので、普段にもまして減塩するように気をつけたい。

(編集委員 平田浩司)

[日経プラスワン2015年1月17日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。