不妊治療の保険適用、患者の負担減に課題も

政府が健康保険の適用を拡大する方針を示した不妊治療。経済的な負担減につながると患者側に好意的に受け止められた。だが議論が進む中、現状より負担が増えるケースが出かねないと、懸念の声も出ている。

政府は来年4月からの適用拡大を目指し、厚生労働省の中央社会保険医療協議会で議論を進める。従来、保険適用の範囲は基本的な検査などに限られた。今後は人工授精や体外受精など、新たに保険対象となる治療の選定や金額(保険点数)などが議論される。

通常、保険の対象となれば患者の負担は減るが、不妊治療には助成があり、単純ではない。現在は体外受精など特定の治療を受けると、1回30万円の助成金を受け取れる。年齢制限や利用回数など条件はあるが、1回の治療費が30万円以下なら実質的な負担はない。

一方、保険が適用されれば「患者負担の軽減は助成金ではなく保険適用で行う判断のため、助成事業は終了する」(厚労省母子保健課)見通し。公的支援は重複を避けるのが原則だからだ。保険適用の治療は医療費の原則3割を患者が支払うため、仮にすべての治療が保険対象となっても、治療費が約40万円以下では、患者負担はむしろ増える。例えば30万円で体外受精をした場合、現在は助成金があるので実質負担はゼロだ。だが保険適用となり助成金がなくなると、9万円程度を支払う計算になる。

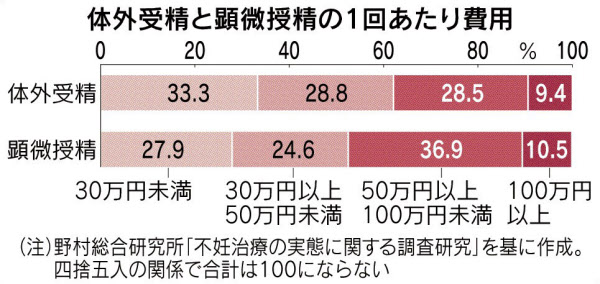

こうしたケースは少なくなさそうだ。3月に発表された野村総合研究所の調査では、自分やパートナーに治療経験がある459人のうち、33%が通院する医療機関での体外受精の費用が1回あたり30万円未満と回答。費用が高くなりやすい顕微授精も、333人中28%が30万円未満と答えた。

治療費が30万円を大きく超える層も単純に負担が減らない場合があり得る。不妊治療は医療機関ごとに最新技術や機器を取り入れ、組み合わせることも多い。保険適用外の治療法を利用する例は残るとみられる。

保険適用の診療と適用外の自由診療を併用する混合診療が原則認められないため、患者が一連の治療で一部でも適用外の治療を選ぶと全額自己負担だ。助成金がないと、その分負担増となることも考えられる。

6月には自民党の甘利明氏や野田聖子氏らが菅義偉首相に要望書を提出。制度変更で患者負担が現状から増えないよう求めた。生殖医療は主に自由診療の中で発展したといわれる。日本生殖医学会の大須賀穣理事長は「生殖医療の特殊性を意識して考えないと、良い制度は作れない」と話す。枠組みが固まる年明けまで議論を注視する必要がありそうだ。

(川本和佳英)

[日本経済新聞朝刊2021年8月23日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。