加齢性難聴 うつや認知症のリスク、補聴器で生活改善

年齢とともに聞こえにくさや会話しづらさを感じた人は「加齢性難聴」かもしれない。認知症のリスクやうつ状態につながる可能性もあるため、早期の発見や診断が大切だ。定期受診や補聴器使用が生活を改善しリスクを下げる。円滑なコミュニケーションには周囲の理解も欠かせない。

埼玉県所沢市在住の女性(76)は、もともと左耳に補聴器をつけて生活する。右耳もほぼ聞こえず、不便には慣れていたが、会話が難しくなったのを家族が心配し、医療機関を受診した。「聞こえないのを放っておくと認知症になるかもしれませんよ」。医師に告げられた。

左耳の聴力が大幅に下がっていることが分かり、補聴器を両耳に合うように調整した。進行は続くが、家族との会話が増え、一人暮らしや車の運転を続ける。

加齢性難聴は通常、両耳の聴力が徐々に落ち、高い音から聞きにくくなる。音を受け取る「内耳」や神経の働きが衰える。防衛医大の水足邦雄講師は「騒音への暴露や遺伝的要因が原因と考えられる」と説明する。

言葉の聞き取り能力が落ち、雑音が多い環境や大人数での会話が難しくなる。個人差があるが、自分では気付かない場合も多い。人との交流や会話を避け、生活の質が落ちたりうつ状態になったりする場合がある。認知機能の衰えと関係することも分かってきた。

英医学誌「ランセット」の国際委員会は複数の研究論文を分析し、認知症のリスク因子として難聴や喫煙、肥満など12項目を挙げた。これらを改善すれば、認知症の最大4割は予防したり進行を遅らせたりできる可能性がある。難聴への対策には補聴器使用や騒音から耳を守ることを挙げた。

水足講師は「聞こえにくい自覚があったり、家族に指摘されたりしたら早く耳鼻咽喉科を受診してほしい」と話す。聞き返すことが増え、認知機能に問題があるようにみえたら受診を勧める。定期的な聴力検査も早期発見につながる。

進行を抑えるのは難しいが、補聴器で改善すれば、言葉を聞き分ける能力の維持につながる。中耳炎やウイルス感染が原因の可能性もある。補聴器で十分な聴力を得られなければ、人工内耳を入れる方法もある。

補聴器は医療機関や販売店で買える。日本補聴器販売店協会の副理事長で神奈川リオネット販売(横浜市)社長の新井英希氏は「まず耳鼻咽喉科の診察を促し、治療や補聴器の必要性などを判断してもらう」と話す。直接来店しても基本的に耳鼻咽喉科を紹介する。

何度か来店し、聞こえ方を調整する。扱いに慣れるには時間がかかる。新井氏は「周囲の理解や支援が欠かせない」と話す。補聴器の限界を知り、会話能力を引き出す必要がある。受診や購入の際、家族らが付きそうのが望ましい。

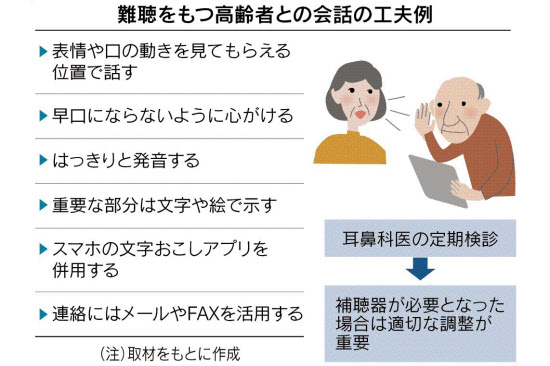

円滑な会話には身の回りの工夫も効果的だ。補聴器をつける場合は、耳元で大声を出すのではなく、表情や口の動き、身ぶり手ぶりが見える位置で話すほうがよい。ゆっくり、はっきりと話すことを心がける。大事な言葉は文字や絵で伝える。電話よりメールやFAXでのやりとりが安心だ。

新型コロナウイルス下ではマスクを外すのが難しい場面もある。スマートフォンの文字おこしアプリも有用だ。水足講師は「聴覚や視覚など複数の感覚刺激を使ったコミュニケーションを心がけ、心身の健康維持につなげてほしい」と話す。

◇ ◇ ◇

補聴器巡るトラブルも

国民生活センターによると、補聴器を巡る相談は年数百件。店や通信販売で買ったが医師に不要といわれたり、耳に合わずやめたりする例がある。日本補聴器販売店協会の新井英希副理事長は協会加盟店や、テクノエイド協会の認定補聴器専門店での購入を勧める。

補聴器は単に音量を上げるのではなく、音の成分や大きさを分析し、雑音より人の声を強調するなどして聞き取りやすくする。補聴器外来や専門店はコンピューターを使い調整する。検査や面談で聞こえを確認し、生活環境も考慮する。定期的に通い、聞こえの変化にあわせるのも大切だ。

障害者総合支援法に基づく購入・修理費用の支給制度もある。医師の意見書や補聴器の見積書などが必要だ。自己負担額は所得に応じて決まる。専門学会の認定医が必要と認めれば医療費控除の対象になる。

(スレヴィン大浜華)

[日本経済新聞夕刊2021年6月30日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。