パーキンソン病に音楽の力 リズムを捉え、脳を刺激

パーキンソン病の症状改善に向け、音楽に合わせて手足を動かしたり歌ったりする「音楽療法」を取り入れる医療機関が出てきた。リズムを感じると歩きやすくなったり、声を出しやすくなったりするという。医学的な効果はまだ完全には証明されていないが、薬などの中心的な治療を補う可能性があるという。

「ワルツに合わせて発声練習をしましょう」「三百六十五歩のマーチに合わせて手足を動かしましょう」。動画投稿サイト「ユーチューブ」で視聴できる「家でもできる音楽療法」の一幕だ。作業療法士などが、座ったまま左右の腕を別々に動かしたり、手足でリズムを取ったり、といった動きを紹介する。

動画を作成したのは本町クリニック・服部神経内科(名古屋市中区)の副院長の服部優子さんとリハビリチームだ。2020年12月から投稿を続けている。

もともと同クリニックでパーキンソン病などの患者を集めて実施していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、昨年から規模を縮小、今年5月以降は一時休止中だ。そこで患者が自宅などでできる方法を考えたという。

5月には動画視聴が難しい患者向けに、音楽療法のメニューを記したプリントを配った。「こいのぼり」の歌に合わせた体操や「背くらべ」の歌詞を思い出して歌う練習を盛り込んだ。

パーキンソン病では、リズムを感じてさまざまな動作につなげる脳の機能に障害がみられることがある。足がすくむ、歩行が速くなって転倒する、発声がはっきりしないなどの症状に関連するとみられている。

リズムのある音を刺激にして、自分でリズムを取って動けるように訓練するのが音楽療法だ。言語療法士などによるリハビリの一環として実施する場合には保険適用される。

音楽療法はあくまでも主な治療法である薬物療法の補助的な意味合いで用いる。発症初期から中程度の患者にはなんらかの効果があるとみられるが科学的な検証はまだ十分ではない。個人差も大きいとみられる。

ただ、実践により、歩幅が広くなるなどの医学的な効果も少しずつ見えてきた。音楽療法を研究する宮城大学名誉教授の佐治順子さんは「足がすくんで一歩がふみだせずに電車を見送っていた患者が、音楽療法を活用して乗れるようになった例もある」と話す。

効果を高めるには適切なプログラムに沿って進める必要がある。それぞれの患者にとって速すぎないリズムで、聞こえやすい音域の曲を使い、プログラムを終える際はリラックスして血圧を下げることなどがコツだという。日本音楽療法学会の認定する音楽療法士は医学的な理論に基づいたプログラムを作成している。課題を詰め込みすぎず、疲れる前に終えることで「次回も参加したいと思えることも大事」(佐治さん)。

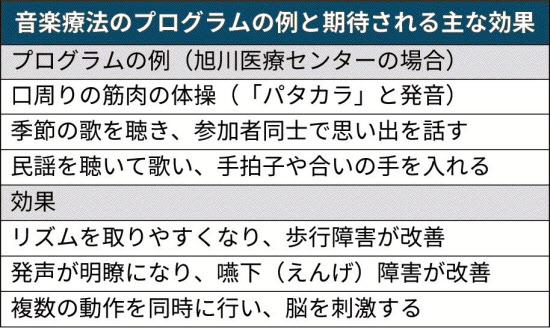

音を聞き、リズムを捉え、体を動かす、など同時に複数の動作をするため、脳を刺激する効果も期待できる。実践しているのが旭川医療センター(北海道旭川市)だ。音楽療法士でもある看護師の内島みのりさんは「脳への刺激で体の動きが改善できる」と話し、利用を促す。

同センターでは13年から音楽療法を実践している。1回40~50分のプログラムで、患者になじみの深い地元や季節の歌などを活用する。高齢患者に一番盛り上がるのは、ソーラン節や北海盆唄といった民謡を歌いながら手拍子や合いの手を入れるパートだ。懐かしい曲を聞くと「当時を思い出してうれしかった」といった反応が多いという。

プログラムの最後には、全員がトーンチャイムという楽器で曲を奏でる。音が心を落ち着かせるうえ、自分が演奏できるとやる気につながるという。現在は1年半ほど休止中だが「新型コロナの感染が落ち着き次第再開したい」(内島さん)と話す。

◇ ◇ ◇

抑うつや不安など改善

音楽療法はパーキンソン病だけでなく認知症の症状緩和や改善などにも有効とみられる。認知症疾患診療ガイドラインでは「(暴力や抑うつなどの)行動・心理症状、不安などの改善に効果があるとされる」としている。病院での音楽療法を監修する東京都立産業技術大学院大学特任教授の佐藤正之さんは「音楽は情動に働きかけ、興奮を静める効果があるとみられる」と話す。

認知機能障害が悪化しているパーキンソン病患者では、複数の動作を同時に行う音楽療法は難しい場合もある。ただそういった人も音楽を効果的に用いることは可能だ。調子が悪くなって歩きにくくなった場合などに「『うさぎとかめ』などを鼻歌で歌うと対処しやすくなる」(佐藤さん)という。

(尾崎達也)

[日本経済新聞夕刊2021年6月16日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。