コロナ禍で露呈 女性と就業「M字カーブ解消」の虚実

女性の就業率が子育て期に著しく下がる「M字カーブ」。近年解消し、女性の活躍が進んだといわれてきた。だが新型コロナウイルス禍はそれがいかにもろいものだったかを露呈させた。多くの非正規雇用の女性が失業し、再就職をあきらめる人も目立つ。背景には主婦を非正規にとどめる社会構造や、能力開発をなおざりにしてきた企業の姿勢がある。

主婦ら、失業後に再就職あきらめ

兵庫県の40代の女性は4月末、2年半勤めた大手外食チェーンの製造工場のパートを辞めた。コロナ禍の影響で断続的な休業や配置転換が続き、心身の疲労がつのった。今は夫の収入で暮らしながら、子育てと家事に専念する。

「家計を考えると専業主婦のままではいられない」。だが希望する調理補助の働き口がない。介護や医療の求人は未経験可だが、感染リスクがある。「コロナが収まるまでは無職でいる」つもりだ。

総務省が4月に発表した2020年度平均の就業者数をみると、非正規の女性雇用者は前年度比で65万人減った。非正規男性の32万人減に比べ、2倍以上の落ち込みだ。宿泊や飲食、小売りといった女性の割合が高い業種が、営業時間短縮などのあおりを受けたことが響いた。

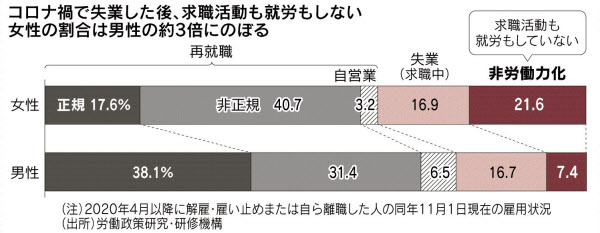

「今回、特徴的なのはコロナの影響で職を失ったり、仕事を辞めたりした後に、自ら就業を抑制する女性が多い点だ」と日本女子大の周燕飛教授は指摘する。20年11月に周教授が関わった調査では、解雇や離職後に就労も求職活動もしていない、いわゆる「非労働力化」した女性の割合は21.6%と男性(7.4%)の3倍にのぼった。足元の労働力調査の結果でも今年1~3月、就業も求職活動もしていない人のうち、就業を希望しない女性は前年同期から32万人増えた。

コロナの感染リスクを避けるために家庭にとどまる人もいるが、再就職をあきらめる背景には女性の労働市場のいびつさもある。

小学2年生の子どもを持つ茨城県の女性(40)は、アパレル事務職のパートを昨年5月に辞めた。「パートには在宅勤務制度がなく、休校中の子どもの面倒をみるためにやむをえず」と話す。

その後、テレワーク可能な仕事を探してみたが、ほぼ正社員の求人だ。「子どもがいるので残業できないし、いつまた休校になるか分からない。特別なスキルもなく、採用される気がしない」と、今は職探しをやめている。

M字カーブ解消・・・実情は非正規中心の雇用

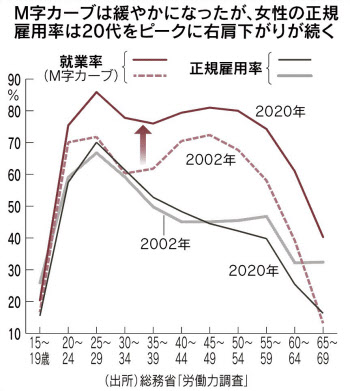

「M字カーブは解消した」。そんな言葉が聞かれたのは19年、女性の就業者数が3000万人を突破した頃だ。それまで、子育て期に女性がいったん仕事を離れ就業率がガクンと下がる「M字カーブ」が、日本で女性の労働参加が進んでいない象徴とされてきた。

だが政府は13年から女性活躍を掲げて就労を促進。子育てしながら働く女性が増えたことなどにより、カーブは緩やかになり台形に近づいた。アベノミクスは女性の雇用で成果をあげた、と評された。

しかしその内情を見ると、女性の雇用者のうち半数以上は非正規労働者が占める。この割合は男性の2倍以上だ。そして年齢に伴い女性の非正規雇用の割合は上昇する。

日本では残業付きであることの多いフルタイム就業ができない場合、働き方の選択肢は非正規労働に限られる。さらに性別役割分業意識が強く、家事・育児負担の多くは女性が負う。そのため働く女性が増えても、結婚・出産後に職を失った際の再就職先はほぼ非正規雇用だ。女性の活用は進んだが、結果的には非正規労働者という雇用の調整弁としての活用だった。

スキル高まらず、職探し困難に

これが、今回のコロナ禍で職を失った主婦らが、再就職をあきらめる一因となっている。非正規労働者の多い飲食や宿泊といったサービス業は雇用が蒸発。建設や医療・情報通信分野などの求人は堅調でも、スキルや希望が一致しない。

大阪市の50代の女性は昨年8月、コロナによる業績不振で4年間勤務したコールセンターのオペレーターのアルバイトを解雇された。すぐに就職活動を始めたが、コールセンターの仕事は、タッチタイピング技術が必須となりつつある。今までパソコンを本格的に使ったことがなく、面接にすら進まないという。

2歳と0歳の子どもを育てる静岡県在住の女性(35)は「就職活動をするにも子どもの預け先がない」と話す。昨年8月、第1子の育休中にコロナによる業績悪化で契約社員の職を失った。無職では保育園の入園も難しい。身動きが取れず家庭にとどまる。

慶応大学の風神佐知子准教授(労働経済学)は「産後の女性は安定した雇用に戻れないという労働環境の脆弱さがコロナ禍でもろに表面化した」と指摘する。非正規労働者の賃金や労働条件は低い状況にあるうえ、能力開発機会が少なく、スキルアップできぬまま固定化してしまう。「家事や子育てを理由に短時間労働を選ぶ女性に、職場は補助的な働きだけを求めてきた。そして労働者自身もキャリア形成の意識が低かった」

風神准教授は「企業や政策で女性の職能スキルを高める相応のコストを出すべきだ。テレワークなど新たな働き方が広がれば、働きたくても働けなかった女性の潜在労働力を発掘する機会にもつながる」と話す。女性活躍の流れを巻き戻さぬよう、社会の構造を変える必要がある。

非正規の女性雇用者が減る一方、正規雇用者は増えている。労働力調査によると2020年度平均の女性の正社員は前年度比36万人増え、男性の同4万人減に比べて大きく伸びた。産業別の雇用者数では医療・福祉が前年度比12万人増、情報通信業が同4万人増など、コロナ禍でもニーズの高い職種が目立つ。

ただし日本女子大の周燕飛教授は、医療や福祉の現場はコロナ前から慢性的な人手不足だったと指摘。「コロナ禍で仕事を失った人が一時避難的な就労場所としてケア労働に従事している可能性がある」と分析する。「景気が回復すれば他業種へ転職する予備軍だ。国や企業は女性が働き続けるためのキャリア形成をしたり、希望の業種に就けるように良い就労環境をつくったりする必要がある」と話している。

(松浦奈美)

[日本経済新聞朝刊2021年5月24日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。