人生をいくつも経験 アフリカ歩いた生態学者の愛読書

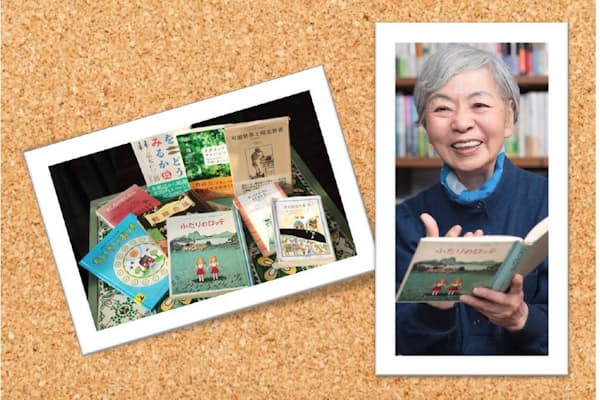

総合研究大学院大学学長 長谷川眞理子氏

総合研究大学院大学学長 長谷川眞理子氏

3歳から数年間、和歌山県紀伊田辺の祖父母の家で暮らしました。海と川と裏山には、トンボや貝、イソギンチャクといった色々な生き物が当たり前のようにたくさんいて、あの自然の素晴らしさが私の原風景です。

小学校に入る前に東京に戻りました。少年少女世界文学全集が定期的に家に届くようになり、小学4年生のとき面白くてなめるように何度も読んだのが『ドリトル先生航海記』です。

ドリトル先生はご存じ動物の言葉が話せる博物学者。行方不明になった世界一の博物学者を探しに仲間と共に航海に出ます。とにかくワクワクし、生き物への興味をかき立てられました。

博物学者のような職業は今はないですが、昔は西欧文明にとって「前人未踏」の地が世界中にあった。探検に行き、動植物を記載・記述し、採集して持ち帰る。その生活が垣間見えました。商売とは無縁で紳士然として大きな家に住んでおり、子供心に憧れました。

中学に入ると大人の世界文学全集を買ってもらい、アーネスト・ヘミングウェイやグレアム・グリーンの作品に出合いました。ヘミングウェイは最初に『武器よさらば』そして『誰がために鐘は鳴る』。『日はまた昇る』は大学生になってからですが、あの主人公たちの大人の人間関係はよくわからなかった。これがヨーロッパの大人なんだろうという感じですかね。

多感な時期にはまったのがサマセット・モームの『人間の絆』。主人公が成長過程で葛藤する姿が我が事のようにうれしく、楽しく、涙しました。

チャールズ・ダーウィンの『種の起源』『ビーグル号航海記』は最初の頃は全然理解できなかった。すごいことを言っているな、とは思いましたが。

彼の著作に真剣に向き合ったのは後に同僚らと訳を手がけるようになった時です。ダーウィン流のものの書き方なのですが、文章がくどい、まだるっこしい。すぐ結論を言わず、可能性について、ああだ、こうだという。

キリスト教の人間観が全世界を支配する時代に挑んだ科学者ですから、慎重居士になるのも無理ないです。