大学、9月入学含めて検討が4割に 学長アンケート

大学・学長アンケート(上)

有力大の4割が9月など4月以外の入学枠を設けたり広げたりする意向があることが日本経済新聞が実施した学長アンケートで分かった。欧米などからの留学生を増やす狙いだ。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて浮上した小中高校と大学が一斉に9月入学に移行する案は賛成が1割にとどまり、慎重な意見も目立った。

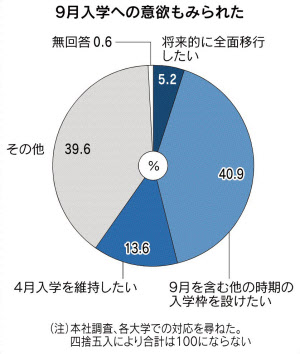

自らの大学の入学時期を4月以外に9月などにする意向があるかを尋ねたところ、40.9%の63校が「9月など他の枠を設けたり増やしたりしたい」とした。

欧米などは9月入学が中心で、日本も対応すれば留学生の行き来がしやすくなる。自由記述では「留学生の獲得とグローバル化を進めるため、秋入学の増加が考えられる」「全面的な9月入学移行は問題だが、留学生への対応の面から検討したい」「一部の定員を9月入学に振り替えるのが現実的」との意見が出た。

「全面的に4月入学を維持したい」との回答は21校(13.6%)で、3月卒業や4月入社を前提とする社会が変わらないと9月入学は困難との見方が多かった。「全面的に9月入学にしたい」も8校(5.2%)あったが、自校単独での実施を目指す意見は少なく、「小中高大が一斉に制度の変革をする必要がある」などが目立った。

「その他」(61校、39.6%)を選んだ大学では「海外では1年を4期に分けるクオーター制が主流であり、区切りがそろって留学しやすくなる」として同制度の導入を望む意見もあった。

小学校から大学までの入学時期を9月にする案については「一斉移行が望ましい」が19校(12.3%)だった。就職などと円滑に接続する狙いで、実現には「日本経済全般の変革が必要」との意見があった。

「4月入学の維持が望ましい」は41校(26.6%)だった。「社会構造が4月を前提としており現状は難しい」「変更・改革に伴うリスクが大きい」などの理由を挙げる大学がほとんどだった。

学校の入学時期については政府の教育再生実行会議が2021年5月にも提言をまとめる。10月に開かれた同会議のワーキンググループは、大学の入学時期は一律で固定せず、学校ごとに柔軟に対応できるようにする方向で一致した。大学以外の入学時期は変える必要性があるかも含めて検討する。

留学生「減った」87% 感染再拡大が影

新型コロナウイルスの感染拡大が大学の国際化に影を落としている。日本政府が3月、入国制限の対象国・地域を拡大。10月に留学生を含め日本の在留資格をもつ外国人を対象に制限を緩和したが、欧米などで感染が再び広がり、留学生の行き来はほぼ停止している。

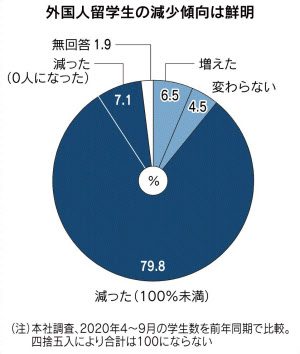

154校のうち今年4~9月に来日した留学生数が前年同期よりも減った大学は134校で87%になった。減少率は「50~100%未満」とした大学が35校(22.7%)を占め、最多だった。

「増えた」は10校(6.5%)で、入国制限が厳しくなる前に来日していた学生が入学したケースなどとみられる。

同時期に日本から海外に留学した学生数も151校(98%)で減少。「0人になった」が98校(63.6%)だった。

各大学は提携先の海外大とのインターネット上での交流や、学生を現地の大学が開く遠隔授業に参加させる「オンライン留学」を実施するなど模索を続けている。

コロナ禍では世界中の大学がキャンパスを閉鎖した。国際労働機関(ILO)は教育の機会を失い、将来的に労働市場で不利益を受ける可能性がある若者を「ロックダウン世代」と称し、支援強化を呼びかけた。

アンケートでは3分の1となる51校がこうした世代が生まれる可能性が高いとの懸念を示した。若者の支援に必要な取り組みは51校のうち22校が国や自治体、経済界と連携した「採用拡大への働きかけ」と回答した。大学による「きめ細かい就職支援」が14校(27.5%)で続いた。

[日本経済新聞朝刊2020年12月2日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。