突然の過呼吸、焦らずに 不安や緊張で年齢問わず発症

「過呼吸」と聞くと、テレビドラマや映画でみるように、ショックを受けた若い女性がなるものというイメージを持つ人が多いかもしれない。だが年齢や心身の状態を問わず、症状が表れる場合があるという。一時的なもので治まる場合も多く、対処法を知っておくと過度に慌てずにすむ。

「朝起きてテレビを見ていたら突然息が吸えなくなった。このまま呼吸ができずに死ぬのかと怖くなった」。東京都内在住の女性(69)は振り返る。しびれやめまいも併発したため、夫が救急車を呼ぶ事態になった。診断は過換気症候群。女性は「今まで一度もなったことがなかった。まさか……」と驚く。

過換気症候群とは不安や緊張などから息を何回も激しく吸ったり吐いたりする過呼吸の状態になり、血液中の二酸化炭素(CO2)濃度が低くなって様々な症状が出るもの。息をしにくい、呼吸が速くなる、胸が痛い、めまい、動悸(どうき)などの自覚症状が挙げられる。血液がアルカリ性に傾いて血管が収縮し、手足のしびれや筋肉のけいれんが起きる場合もある。

子供や若い女性だけでなく、中高年でも年齢に関係なく発症することがある。都内の女性も「症状が出たのはリラックスしていた時だったが、少し前に夫が手術を受けたので、心身が疲れていたのかも」。日本呼吸器学会(東京・文京)によると、神経質な人、不安症の傾向がある人、緊張しやすい人などで起きやすいという。

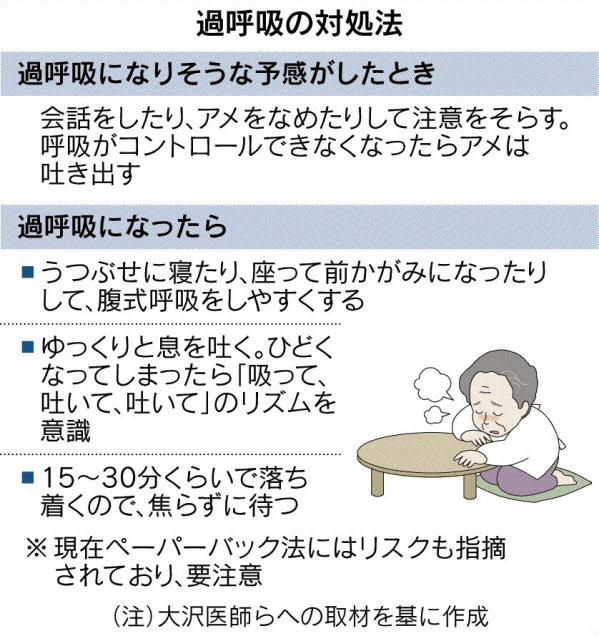

時間がたつと自然に落ち着く例が目立つ。「多くは一時的と知っておくと慌てずにすむ」と元住吉こころみクリニック(川崎市)で心療内科を担当する大沢亮太院長は話す。気持ちを落ち着かせ、呼吸を整え、特にゆっくり吐くのを意識するよう助言。「息苦しさを感じ始めた段階ではアメをなめるなどして注意をそらすのもひとつの方法。周囲の人は話しかけて安心させてあげてほしい」。腹式呼吸に近づけるため、座って前かがみの姿勢を取ったり、うつぶせに寝たりするのもよいという。

過呼吸の対処法のひとつとして、以前は紙袋を口にあてて呼吸をし、自分が吐き出した二酸化炭素を取り込む「ペーパーバック法」が知られていた。ただ呼吸器学会によると、血液中の酸素濃度が低くなりすぎたり、二酸化炭素の濃度が過度に上昇したりする可能性があるため、要注意だという。大沢さんも「酸素が脳に十分いかないリスクがある」と勧めていない。

過換気症候群の多くは精神的なストレスが背景にある。ただ身体の病気が原因で過呼吸になることもある。初めて発症したときや持病がある場合は内科を受診する。息苦しさの原因となる病気には呼吸器疾患のほか、心不全などの心疾患や糖尿病、脳腫瘍などがあるという。

精神的なものが原因の場合、緊張から単発で生じる急性型のほか、慢性的に繰り返す例もある。急性型では発熱や入浴、激しい運動といった体にストレスのかかる体験がきっかけになりうる。慢性型はパニック障害などが関係する場合がある。「パニック障害患者のおよそ半数は、過呼吸を経験したことがあるという印象だ」(大沢さん)

パニック障害の症状のひとつに、電車やバス、人混みなど逃れられない場所に対する恐怖心がある。「また苦しくなったらどうしよう」という不安が再び過換気症候群を起こすこともある。症状を繰り返す場合は心理的な背景に目を向ける必要がありそうだ。

◇ ◇ ◇

マスクでの口呼吸 原因の場合も

コロナ禍でマスクをしての生活が日常となっている。マスクをしても通常、同じように呼吸はできる。ただ「息が吸えていないような感覚によって呼吸が浅くなり、結果的に過換気症候群を引き起こすことがある」と元住吉こころみクリニックの大沢さんは話す。

過換気症候群を起こしやすいパニック障害の患者にとって、マスクの着用は閉塞感を強めてしまう場合と、顔が隠れるために安心感を与える場合とがある。ただコロナ禍によるこれまでと違う生活様式が知らず知らずストレスを強く感じさせる可能性は否めない。

呼吸法に詳しい、みらいクリニック(福岡市)の今井一彰院長は「マスクをすると、楽に感じる口呼吸になりやすい。口呼吸では浅くて速い呼吸になりがちで、過呼吸や脳貧血を引き起こすこともある」と指摘する。特に息苦しさを感じるときは注意したい。

(砂山絵理子)

[日本経済新聞夕刊2020年10月28日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。