「水の飲み過ぎ」に注意 多量の汗には塩分補給

今夏はコロナ禍でマスクの着用機会も多く、熱中症予防の水分補給が欠かせない。ただ、必要以上に水を飲み過ぎると体内の塩分が薄まり、頭痛や吐き気、けいれんなどを起こしかねない。適切な対処法を探った。

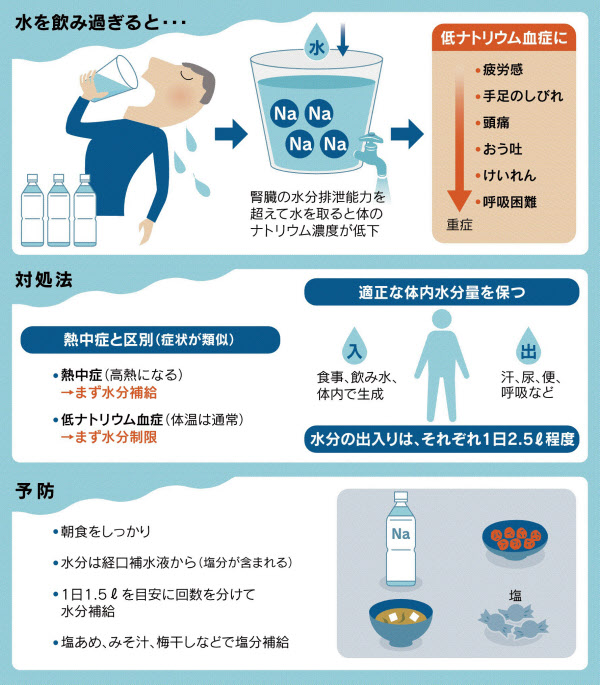

水を連日にわたり大量に飲み過ぎると、体内で塩の成分であるナトリウムの濃度が低下する。正常値を超えて低くなると、水分が濃度の薄いところから濃い方に移る浸透圧の変化で、細胞の外から内に水分が移動して膨らみ様々な不快症状が起こる。「低ナトリウム血症」と呼ばれる。

症状は疲労感、手足のしびれ、頭痛、食欲不振、吐き気など。さらに進むと、けいれんや意識消失、最悪の場合は呼吸困難を起こし死に至る。

水分の過剰摂取は「水を飲まなければならない」という強迫観念から起こる例もある。帝京大学医学部付属病院(東京・板橋)の高度救命救急センター長の三宅康史氏によると、精神疾患の症状の一つで、数リットルを超す大量の水を連日飲むことで低ナトリウム血症が起きる。

また、体内に水をため込む抗利尿ホルモンが過剰に分泌されたり、ナトリウムを体外に排出するホルモンが過剰に出たりすることで発症することもある。

コロナ禍で今夏は例年よりも水分補給を気にかけ、必要以上に摂取する懸念もある。低ナトリウム血症について、「健康な人が重症になることはそう多くはない」(三宅氏)とされる。それでも、多量の汗をかいた際に正しく水分と塩分の補給をしなければ、低ナトリウム血症を起こす可能性はあるという。

特に暑さに慣れていない状態で急激に大量に汗をかくと、ナトリウムが多く失われ危険度は高まる。例えば在宅勤務などでエアコンの効いた部屋に長時間いた後に、暑い戸外で運動をしたりする場合は注意が必要だ。

「熱中症予防として水分補給を頻繁にしていたら気分が悪くなったという人に、朝食を取っていないケースが目立つ」。こう指摘するのは、産業振興センター診療所(横浜市)の松下浩平所長だ。日本人は基本的に塩分の摂取量が多いので、普通に食事を取っていればナトリウム不足になることは少ないとされる。

ところが食事を抜いて水分ばかり摂取していると、体液や血液のナトリウム濃度は低くなる。さらに過剰に水分を取ることで低ナトリウム血症が引き起こされる。

低ナトリウム血症のやっかいな点は、症状が熱中症と似ていることだ。熱中症への処置では水分を多く取らせるのに対し、水の飲み過ぎによる低ナトリウム血症ではまずは飲水制限が基本となる。正反対の処置となるため、間違った応急手当てで症状を悪化させないよう注意が必要だ。

「体温が高くなく、水分補給も頻繁にしていたのなら、低ナトリウム血症の可能性があることを忘れずに」と三宅氏は注意喚起する。本人に意識があり誤飲の恐れがなければ、「ナトリウムの摂取を目的に経口補水液を飲ませるのがよい」(三宅氏)という。

予防には、体内の水分量が一定に保たれるように水分補給をする。熱中症の予防であっても、急激に大量の水分摂取はしない。気温状況や個人差もあるが、1日に1.5リットル前後を目安にするとよい。

水分の取り過ぎによる低ナトリウム血症は、問診に加え血液検査で診断がつく。重症の場合は、高張食塩水を点滴しナトリウム濃度の補正をする。「ただし、急激に濃度を上げると脳にダメージを与えるため慎重な投与が必要」と松下所長は語る。

暑い夏はしばらく続く。熱中症予防で水分補給する際は取り過ぎに注意し、同時に塩分を取ることを心がけたい。

(ライター 仲尾匡代)

[NIKKEIプラス1 2020年8月15日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。