コロナ最前線で心身疲弊 どうする医療スタッフのケア

新型コロナウイルス治療の最前線で働く医療従事者へのメンタルケアが課題になっている。治療法も限られ、予防法も確立していない中、「家族や周囲にうつしてしまう」「自分が院内感染の原因になるかも」との不安や緊張で強いストレスを受ける。「第2波」に備えるため各病院が対策に取り組んでいる。

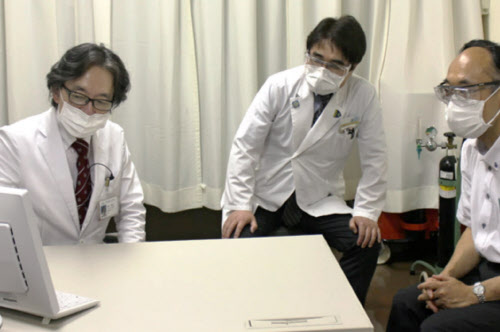

「ストレスを放置すると適応障害だけでなく、不安障害やうつ病を発症することもある」。埼玉医科大病院神経精神科・心療内科医長の松岡孝裕医師は強調する。3月から主に重症患者を受け入れてきた同病院は、4月下旬に「現場が精神的に疲弊している」との声が病院長に届き、院内に医師と看護師、公認心理師、精神保健福祉士などから構成する「こころのケアチーム」を立ち上げた。

松岡医師が懸念するのは、患者数がピークを超えた後、症状が表れる事態だ。「感染拡大の渦中にあるときは自身の状態に気づけず、収束に向かう時になって精神症状に気づくことがある。第1波が収束した今こそ、職員が相談しやすいよう心配りをしていく必要がある」

まず取り組んだのは職員への啓発活動だ。「院内には様々な職種がおり、皆が医学を学んだわけではない。正しい理解を広げることが重要と考えた」(松岡医師)。定期的に職員のパソコンやモバイル端末に「こころのケアチーム通信」を発信する。

メンタルサポートを必要とする人を早期にすくいあげるために複数の相談ルートも設けた。チーム通信には相談窓口としてチームのメールアドレスを記載した。さらに現場のSOSを察知するため、上司が部下の様子に目配りし、異変に気付いた場合はチームへの相談方法を案内するなどした。6月には全職員を対象にパソコンやモバイル端末を使ったアンケートを実施。相談を希望するか尋ねると約10人が希望した。

結果は切実だ。「家族へ感染させるのではないか」という不安。評価や称賛が得られにくい苦しさ。理不尽に避けられたことへの失望。第2波、第3波への恐れ、「燃え尽き」の懸念――。松岡医師は対策が急務であると実感している。

「一番大事なのは不調にさせないこと。事前にセルフケアの方法を伝えるようにした」と話すのは東京労災病院の勤労者メンタルヘルス研究センター長の柴岡三智医師だ。新型コロナ疑い患者を診療する呼吸器内科と総合診療科の医師には、事前に面談を実施。アルコールやたばこの量を増やさないようにするなど、セルフケアの方法を記載した用紙を渡すようにした。

直接メンタルケアをしなくても、感染管理が十分に行われていることや、院内の新型コロナ患者の受け入れ状況が把握できる体制を整えることも医療スタッフの不安を解消し、メンタルサポートにつながる。

東京労災病院では、安全な場所と危険な場所を区別する「ゾーニング」を院内で徹底したほか、防護服の着脱方法の指導、感染予防に関する研修を行うなどして院内の感染管理を徹底した。さらに電子カルテ上で新型コロナ患者数を把握できるようにした。

和歌山ろうさい病院も1日2回、職員にメールを送信し、刻々と変わる院内の患者受け入れ状況のほか、県内での発生状況、健康管理を求める内容などを発信している。さらに感染疑い患者や職員には積極的にPCR検査を行い、安心に働ける環境を整えている。

ただし、すべての病院が十分なサポートを提供できるとは限らないのも実態だ。体制が整っていない医療機関に勤務する医療スタッフは外部の相談窓口を活用するのも選択肢だ。

医療事故を起こした人のケアを行ってきた一般社団法人「Heals(ヒールズ)」は3月から新型コロナ対応で悩みを抱える医療スタッフや遺族の相談を無料で受け付ける。

同法人の中心メンバーの一人、早稲田大学大学院法務研究科の和田仁孝教授は「特に院内で生じた紛争(コンフリクト)は内部組織に相談できず、『受け皿』が必要」と話す。同法人の無料相談では1~2時間をかけて相談者の話を聴く。

これまでに3件ほど相談があった。院内の感染対策に強い不安を感じ、相談してきた事例や、地域のPCR検査のボランティアに参加しようとしたところ職員から強い反対にあい、悩んでいるケースもあった。必要に応じて臨床心理士や精神科医師、弁護士を紹介することもあるという。

同法人の相談員で看護師の永尾るみ子氏は「解決策を押しつけるのではなく、傾聴した結果、ご自身が方向性を決めていくことが大事。気付きが生まれ、前向きになっていただくことがゴール」と話す。

◇ ◇ ◇

日赤がガイドライン 差別・偏見への対処も指南

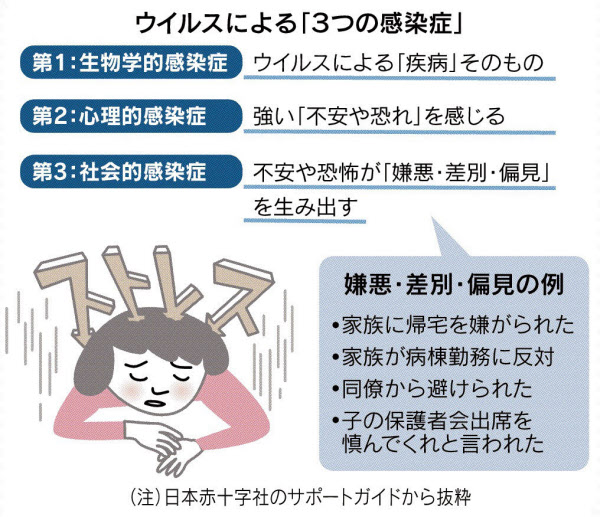

日本赤十字社は3月、「新型コロナウイルス感染症に対応する職員のためのサポートガイド」を策定し公開した。日赤職員向けだが全国の医療機関での活用も想定。ウイルスによる症状だけでなく、職員の不安や恐れ、差別・偏見に対処するよう求めている。

ガイドラインは新型コロナウイルスは「3つの感染症」を起こすと指摘する。(1)病気そのもの(2)ウイルスが見えないことや治療法が確立されていないことへの不安や恐れ(3)嫌悪や差別、偏見――の3つだ。特に偏見・差別などを巡っては、感染リスクが高い環境に身を置く医療従事者は、周囲との関係が悪化するなど社会的な影響を強く受ける可能性がある。

実際のサポートではスタッフの安全確保、セルフケア、家族や同僚からのサポート、組織からのサポート――4つを重視するよう推奨。相談体制だけでなく、病院が組織として安心して働ける環境を作れるかが対策の鍵を握っている。

(満武里奈)

[日本経済新聞朝刊2020年7月6日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。