患者数500万人 気づかぬ緑内障で失明しないために

40歳以上の5%が発症する緑内障。眼圧が高くなって視野が欠けていく病気だ。進行が遅いため気づくのが難しく、中途失明原因の第1位となっている。発症の仕組みを知って早期発見し、適切に対処したい。

2018年の厚生労働省などの統計によると国内の中途失明原因の第1位は緑内障で3割程度を占める。患者は年齢を重ねるほど増えていく。東京大学大学院医学系研究科教授の相原一氏は「40歳以上の5%、70歳以上の10%が発症しており、患者数は500万人以上と推定されている」と指摘する。

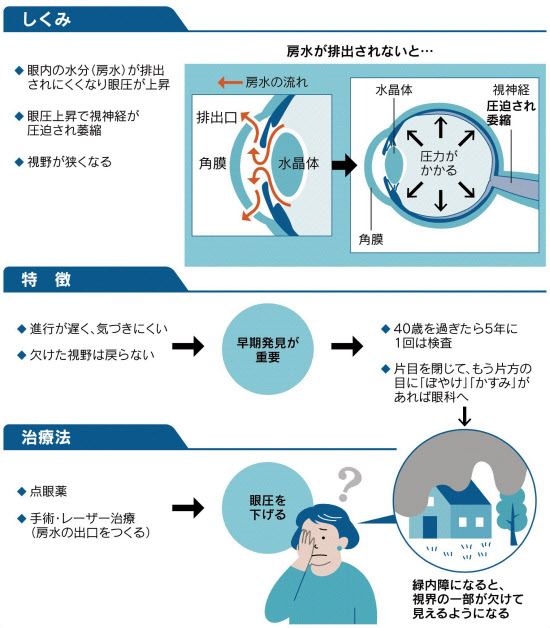

緑内障が発症する大きな原因は、眼球内部の圧力が高くなることだ。眼球の中には房水という液体が入っていて、この排出がうまくいかないと眼圧が高くなる。その圧力で眼球に接している視神経が萎縮し、徐々に視野が欠けていく病気だ。治療しても萎縮した視神経が元に戻ることはなく、放っておくと失明に至ってしまう。

緑内障の特徴は気づきにくく、末期になるまで自覚できないことが多いことだ。片方の目が緑内障になって既に視野が欠けているケースもある。だが、たかはし眼科クリニック(東京・新宿)院長の高橋伊満子氏によると、欠けた部分が視界の内側にある場合は、「もう一方の目でカバーできるのでほとんど気がつかない」と説明する。

実際、岐阜県多治見市で行われた疫学調査では、緑内障が発見された患者の86%が自分では気づいていなかった。そのため手遅れになり、失明する人が後を絶たない。

対策としては早期発見が重要になる。まずは、ときどき片目をつむり、見え方がおかしくないか確かめることが有効だ。その他、緑内障になった親族がいる人や、近視が強い人は発症するリスクが高い。また、「アトピー性皮膚炎などでステロイド剤を使っている人は眼圧が上がりやすい」(相原氏)。該当する場合はリスクが高いことを常に留意しておく必要がある。

「40歳を過ぎたら5年に1度は眼科に行き、眼圧や視野、眼底の検査を受けてほしい」。こう助言するのは相原氏だ。緑内障の要因は眼圧の上昇以外にも、視神経が弱かったり、免疫の異常があったりすることも関係する。正常眼圧でも発症するケースは多い。そのため眼圧に加え、視野や視神経の異常がわかる眼底の検査も欠かせない。

視神経の萎縮によって失われた視野は戻らないが、適切な治療によって病気の進行を抑えることはできる。治療法は点眼薬、手術などがあり、いずれも眼圧を下げることが目的だ。正常眼圧でも、眼圧を下げることで進行が抑えられる。

眼圧を上げる要因となる房水の排出口(隅角(ぐうかく))が目詰まりしている場合、まず点眼薬が選択される。「房水の流れを良くするプロスタグランジン系薬剤や、房水の産生を抑えるベータ受容体遮断薬などが使われる」(高橋氏)

簡単そうな点眼だが、意外と面倒で効果が実感できないこともあり途中でやめてしまう人が多いことが問題になっている。1年で4割が脱落したという報告もあるが、根気強く続ける必要がある。

点眼薬で効果が見られないときは手術を行う。詰まっている房水の排出口の一部を切開したり、新たに出口を作る手術が行われる。「10分程度で終わる方法も出てきた」(相原氏)ので日帰り手術も可能だ。

日本は世界でも有数の長寿国であり、リタイアしてからの時間も長い。最後まで生活に不自由しない視力を保つため、定期的に眼科で検査を受けるようにしたい。発症しても根気よく治療を続ければ、最悪の事態は防げる。

(ライター 伊藤和弘)

[NIKKEIプラス1 2020年3月28日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。