歯周病は万病のもと 心筋梗塞・脳卒中や肺炎のリスク

歯周病が肺炎のほか、心筋梗塞や脳卒中、糖尿病などさまざまな病気に関わっている可能性が指摘されている。歯周病は毎日の正しい歯磨きで予防でき、発症しても治療すれば重症化を防げる。「たかが口の中の病気」と放置せず、"口は病(やまい)のもと"ととらえ、適切な処置をすることが健康長寿につながる一歩となる。

歯周病は、歯と歯ぐき(歯肉)の隙間(歯周ポケット)から微生物(歯周病菌)が侵入して歯肉に炎症を引き起こす疾患。重症化すると、歯を支える骨を溶かしてグラグラさせ、歯を失う主な原因となる。

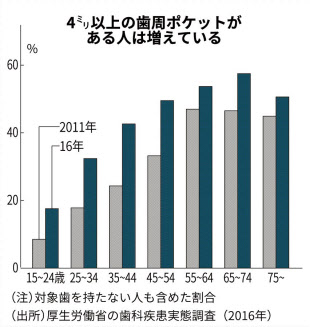

厚生労働省の患者調査(2017年)によると、歯肉炎と歯周疾患の総患者数は約398万3千人。前回調査(14年)より約67万人増加している。30~50歳代の約8割、60歳代の約9割が罹患(りかん)しているとされる。歯科疾患実態調査(16年)によると、初期の歯周病が疑われる4ミリ以上の歯周ポケットがある人の割合はいずれの年代でも増えており、リスクが高まっている。

歯周病は、歯と歯肉を傷めるばかりでなく、歯肉の血管から侵入した細菌や細菌が出す物質が血流に乗って全身に回り、様々な病気や症状を引き起こすことが分かってきている。

細菌感染による病気の代表例が誤嚥(ごえん)性肺炎。歯周病菌は胃に入れば胃酸で殺菌されるが、飲み込む力が衰え、食べ物や唾液の一部が食道ではなく、誤って気管に入ってしまうと、肺炎を起こすリスクが高まる。国立長寿医療研究センター(愛知県大府市)の角保徳・歯科口腔(こうくう)先進医療開発センター長によると、要介護の高齢者に定期的に口腔ケアをすると、発症率が約4割低下するという。

動脈硬化を起こした血管内にたまった物質からコレステロールなど脂質だけでなく、歯周病菌も検出されている。角センター長は「歯周病は心筋梗塞など心血管疾患のリスクを約15%、脳卒中など脳血管疾患のリスクを約13%高めるという研究もある」と説明。血管に侵入した歯周病菌が動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞に関わる可能性がある。

角センター長によると、歯周病は、がんの罹患率を約14%高めるという米国の大規模調査がある。「歯周病が引き起こす体内の炎症反応が関係しているとみられている」という。

糖尿病患者に多く、負の連鎖

糖尿病の患者には歯周病が多い。歯周病と全身病の関係に詳しい九州大学大学院の西村英紀教授は「血管内に入った歯周病菌が出す毒素によって白血球や脂肪細胞が活性化され、血糖値を下げるインスリンの働きが悪くなり、血糖値が下がりづらくなることが原因」と解説する。歯周病を治療すると、患者の血糖値が下がることも分かっている。

また、糖尿病の患者は免疫機能が弱まって、歯周病菌に感染しやすくなる。糖尿病の合併症は網膜症、腎症など5つが広く知られているが、「歯周病は糖尿病の第6の合併症」といわれており、糖尿病と歯周病は相互に悪化させる関係にあるという。

歯周病は、喫煙者に多い慢性閉塞性肺疾患(COPD)のリスクを高めるという研究もある。九州大学が福岡県久山町住民約8400人を対象に50年以上続けている生活習慣病の疫学調査によると、重度の歯周病の人はCOPDの発症リスクが約4倍高かった。西村教授は「たばこの煙などで生じた気道の炎症を歯周病菌がさらに悪化させるからではないか」と説明する。

口の中は「細菌の巣窟」

心臓の内膜や弁膜などにイボができる感染性心内膜炎も、歯周病菌など血管内に入り込んだ細菌が付着し増殖して形成されると考えられている。患者数は多くないが、適切に治療しないと多くの合併症を引き起こして死に至ることがある。

東海大学口腔外科の金子明寛教授は「心臓の弁置換術を受けた患者のほか、歯を抜いた患者が発症しやすいので、予防的に抗生物質を投与している」と話す。

口には約700種類の細菌が生息しており、歯垢(しこう)は1ミリグラム当たり1億~10億個の細菌が含まれる。武蔵野赤十字病院(東京都武蔵野市)の特殊歯科・口腔外科、園田格医師は「直腸と同じ密度で、口の中は『細菌の巣窟』といってよい。歯磨きなど適切な口腔ケアによって細菌を減らすことが全身の健康維持に大切だ」と強調する。

◇ ◇ ◇

中年以降の歯磨きは「1日4回、5分ずつ」

歯周病対策は、丁寧な歯磨きで口腔内を清潔に保つことが大切だ。特に高齢者は老化で歯肉や口の中の粘膜が弱り、唾液の分泌量も低下するので、歯垢や歯石が沈着し細菌が繁殖しやすくなるから注意が必要だ。

国立長寿医療研究センターの角・歯科口腔先進医療開発センター長は「中年以降の人は理想的には毎食後と就寝前の1日4回、5分間ずつのブラッシングが大切」と語る。

さらに3カ月に1度、かかりつけの歯科医で超音波を使った歯石除去や歯面・歯間清掃などの専門的・機械的な口腔ケアを受ければ「がんや脳卒中など重大な疾患の罹患リスクを下げる」(角センター長)という。

九州大学大学院の西村教授は最低でも朝と就寝前の2回を勧め、「歯ブラシの毛先が届きにくい部分にはデンタルフロスや歯間ブラシなどで食べかすや歯垢をかき出してほしい」と求める。

洗口液や殺菌力のあるカテキンが入った緑茶などで口をすすぐ方法もある。東海大学の金子教授は「口を動かしたり唾液腺をマッサージしたりして唾液の分泌を促し、細菌を洗い流すのが好ましい」とアドバイスしている。

(編集委員 木村彰)

[日本経済新聞朝刊2019年12月23日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。