摂食障害、患者2万5000人 早めの受診が重要

SOS気づいて 家族や職場の理解、不可欠

異常な食行動から抜け出せず、生活に支障をきたす恐れもある摂食障害の患者は全国で推計で2万5千人いる。回復には症状が軽いうちの受診が重要だが、専門的な医療機関や支援団体は少ない。本人が認めずに治療が遅れがちになることも多く、家族など周りの人が正しい知識を身に付け、治療を後押しすることが大切だ。

「娘は引きこもりがちで、食べ物に異様なこだわりがあるようだ。どう接したらいいか分からない」

8月上旬、摂食障害者の家族などを支援しているNPO法人「のびの会」(横浜市)で、ある母親(47)が高校3年の娘(18)への不安を打ち明けていた。

娘は1年前、部活動中に鎖骨を骨折したのをきっかけに体重が増加。体形を戻すために飲まず食わずのダイエットで3、4カ月で15キロ減ったが拒食症と診断され、緊急入院した。今年4月下旬に退院したものの反動で過食となり、約2カ月で退院から20キロ増えた。ますます落ち込み、「この体では外に出られない」と不登校気味になっている。

これでもこの日の集まりは症状がそれほど重くない子どもの家族が対象だ。立ち会った心理療法士の武田綾さんは「適切な治療をしないと長期化する恐れがある」という。

拒食症は症状が目に見えるが、過食症は大量に食べても食後に指を口に入れて自ら吐くなどして体重が増えずに周囲が気づかないこともある。

こうした過食嘔吐(おうと)をする患者は胃酸で歯が溶け、歯科を受診することもある。ところが歯科医の理解が不十分だと摂食障害を見逃す恐れもある。

日本歯科大病院(東京・千代田)では、歯科と心療内科が連携して摂食障害の患者の治療にあたっている。歯科医の大津光寛・准教授は「過食嘔吐をする患者は受診したばかりなのにすぐに歯の状態が悪くなったり、前歯が短くなったりすることがある」と指摘。そうした場合は心療内科と連携して、摂食障害の治療につなげている。

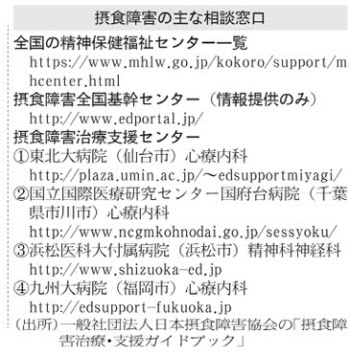

専門の医療機関は全国的に少ない。国などは2015年から総合的な診療をする病院を「摂食障害治療支援センター」として全国4カ所を指定しており、専門医による治療だけでなく、地域の専門医療機関も紹介している。

支援センターのひとつ、国立国際医療研究センター国府台病院(千葉県市川市)の河合啓介センター長は「早く治療すればするほど治りやすい。困ったらすぐに相談してほしい。自宅近くの医療機関で継続的に治療を受けることが重要だ」とアドバイスしている。

一般社団法人「日本摂食障害協会」(東京・千代田)の調査では摂食障害の患者の約8割が仕事上の困難を感じ、2人に1人は仕事を辞めた経験があった。

同病院への電話相談では、月約50回ほどある相談の半数が母親のほか、周りの人からの相談という。

明治学院大の西園マーハ文教授(精神医学)は「摂食障害は家族にも心理的負担がかかる。専門家の伴う家族会で対処方法を学び、本人の症状が改善されることもある」と指摘。さらに「職場などカミングアウトできれば働きやすくなったり、通院しやすくなったりすることも期待できる。周囲が摂食障害を知ることも大事」と訴えている。

◇ ◇ ◇

発症ピークは10代後半

摂食障害は10~30代の女性に多く、発症のピークは10代後半だ。有病率は特に若年層で多いが、最近は高齢化の傾向にあり、40歳以上の割合は20%超となっている。生物学的、心理・社会的など複数の要因から発症し、心身両面からの治療が必要となる。回復には約6割が5年前後、2割が10年以上を要するとされる。

摂食障害には(1)極端な食事制限をする「神経性食欲不振症(拒食症)」(2)むちゃ食いと体重増加を防止するために嘔吐するなど代償行為を繰り返す「神経性過食症(過食症)」(3)過食するが代償行為のない「過食性障害」――などがある。

厚労省研究班が2014~15年に実施した調査によると、摂食障害は推計で約2万5千人で、このうち拒食症は約1万3千人で、過食症は約5千人としている。ただ全国4カ所の支援センターを統括する摂食障害全国基幹センター(東京都小平市)の安藤哲也センター長は「およそ半数の患者は治療を受けていない」とみている。

(金子冴月)

[日本経済新聞夕刊2019年8月28日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。