今も上空700キロ、自作衛星と高専結ぶ10年の軌跡

高専に任せろ! 2019 宇宙に挑む(下)

東京都荒川区南千住の高層住宅街の中にある東京都立産業技術高等専門学校・荒川キャンパス(都立産技高専)。その上空、はるか700キロメートルを1日2回、通過する人工衛星がある。

2009年1月の打ち上げ以来、地球にモールス信号を送り続けているのが都立産技高専の人工衛星KKS-1、通称「輝汐(きせき)」だ。宇宙航空研究開発機構(JAXA)のH2Aロケットの衛星相乗りプロジェクトに参加。著名な大学や企業に交じって、相乗りした6機の中で唯一、高専として選ばれた。縦横高さがそれぞれ15センチで、最小サイズだった。

町工場が破格の値段で引き受け

製作したのは宇宙科学研究部(当時は同好会)の学生たちだ。無線も電源も構造も、5年かけて全て自作した。特徴ある衛星の名前は地域から公募し、近隣の中学校の学園祭「輝汐祭」が元となった。「汐」という漢字はキャンパスが位置する「汐入(しおいり)」という地名にもある。土地の名前を冠する衛星にはもう1つ、地元との絆の記憶が詰まっている。

製作途中、学生たちはある部品の金属加工を巡り壁にぶつかった。「JAXAが求める精度にどうしても届かない」。断られるのを覚悟で荒川区の町工場に協力を求めたところ、こう言われた。「なんでもっと早く言わないんだ」。下町ならではの厳しくも温かいエールを受けながら、破格の値段で引き受けてくれたという。

最終的には地元の中小企業を中心に他大学など40の組織が協力。製造コストは通常の6~7分の1程度で済み、1機約200万円で完成した。

地元の力を結集して完成した衛星だが、JAXAに選定された後も苦難は続いた。ロケット本体から衛星を分離する機構の製作に与えられた期限は1年半。「衛星本体と同じくらいの労力がかかった」

熱狂したあの頃から10年が経過したが、「今も午後4時になると情報通信やロボット、医療など他分野の部員も集まってきてしっちゃかめっちゃかになりますよ」。研究室を運営する石川智浩准教授は言う。

製作現場に案内してもらった。校舎5階の一角、部屋の前では月面を表現するジオラマの土台を組み立てて、用意した砂を広げて探査機の走行実験中だった。

この部屋が「輝汐」を製作した場所で、航空宇宙工学コースの石川研究室の根城だ。この日も次世代の衛星技術を高めようと、部屋の中は熱気にあふれていた。

石川研究室の門をたたいたのが学部4年で航空宇宙工学を専攻する吉田智将さん(18)。部屋の隅の簡易クリーンルームにデスクトップパソコンを構え、3次元モデルの設計に熱中していた。

「宇宙ごみ(スペースデブリ)を減らす技術を作っています」と吉田さんは胸を張る。宇宙ごみは故障した衛星や打ち上げ時に切り離されたロケットの残骸などから発生する。秒速数キロの高速で移動する宇宙ごみが衛星や宇宙船に衝突すれば、大きな被害をもたらしかねない。これからの宇宙開発にとってなくてはならない技術だ。

今後新たに打ち上げる衛星が宇宙ごみにならないためには、運用を終えた後に大気圏で燃え尽きればよい。そこで検討しているのが空気抵抗を利用するための「膜」の開発。宇宙空間にわずかな密度で存在する大気を捕まえるべく、大きな表面積を得ることが重要だ。

研究室・部活動ともに宇宙工学に熱中する吉田さんだが、きっかけは都立産技高専への入学当時に友達に誘われて見に来ただけだという。「金属を自在に加工できる『CNCフライス盤』を使いこなす先輩たちがまぶしかった」と無邪気に話すが、パソコンに向き合う横顔はすっかり技術者の姿だ。来年の卒業に向けた研究を進めながら、機械メーカーでの活躍を夢見て、就業体験(インターンシップ)への応募を準備する。

10年前に華々しく打ち上がった「輝汐」だが、実は未完に終わった夢がある。小型推進システム(スラスター)の世界初の実証実験だ。プログラムにエラーがあり、打ち上げから2~3日後には、地上からの信号を受け付けなくなってしまったのだ。同校中野正勝教授の研究室が「輝汐」に組み込んだスラスターは今も宇宙で眠っている。

「自前で天文台をつくるのが夢」

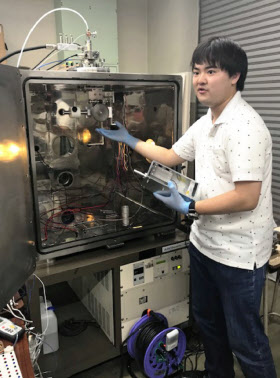

中野研究室のイオンスラスターは衛星「はやぶさ2」にも搭載された実績を持つ。今日も1階の実験室では新たなイオンスラスターの研究が進められている。「この80センチ立方の真空装置の中は宇宙です」。真空装置に組み込む測定機器と格闘しているのは専攻科2年の小野航大さん(21)。

幼い頃、父と訪れた千葉の南房総で夜空に魅入られた。マイ望遠鏡を持つほどの宇宙好きだ。測定機器を作るべく、学内の加工施設にたびたび持ち込んでは、プロの業者に「200万でも作れない」と言わしめた装置まで25万円で製作。不具合が起きても材料力学の知識を動員して解決してしまう。

「輝汐」や「はやぶさ2」に搭載したスラスターの技術を進化させるべく、「水」を材料としたプラズマ技術に注目。2~3年内には小型人工衛星に搭載される技術だという。

小野さんは研究者を目指している。研究のかたわら大学院の入学試験の勉強に精を出す。「いつか自前の天文台を作りたい」という思いがある。

「将来の宇宙産業を担う人材を今、育てていかないと手遅れになる」。田原正夫校長はこう述べ、学生の熱意を後押しする。汐入で生まれた夢の軌跡は、今も延び続けている。

国立の高専は全国に51校あるが、公立の高専は全国に3校のみ。

(橋本剛志)

[日経産業新聞2019年7月11日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。