慢性便秘治療、選択の幅広がる 新薬や漢方使いやすく

治りにくく、生活の質を大きく下げる慢性便秘は人口の高齢化に伴って患者が増え続けており、推定で約450万人の患者がいるとされる。新薬が相次ぎ登場し、漢方薬も作用が明らかになるなど、症状や年齢ごとにきめ細かく対応できるようになった。ただ便秘は不規則な食事や運動不足なども影響している。専門家は「薬での治療だけでなく、生活習慣の見直しも重要」と指摘している。

糖尿病などで薬物治療を続けていた兵庫県の主婦、山田悦子さん(仮名、60)は週に2~3回しか排便がなく、近所の医院で処方された便秘薬を飲んでいた。だが今年に入って薬を飲んでも便通が滞るようになり、残便感と腹部の張りも感じるようになった。

このため兵庫医科大学病院(兵庫県西宮市)の消化管内科を受診。2年前に発売された新薬を飲み始めたところ、数日後には毎日排便するようになり、不快な症状が消えた。山田さんは「快適な生活に戻ることができた」と喜ぶ。

便秘の治療には、腸の動きを促すセンナやダイオウなどの植物を原料とした大腸刺激性下剤のほか、腸に水分を引き込んで便を軟らかくする酸化マグネシウム(商品名マグミットなど)が主に使われてきた。

症状ごとに処方

酸化マグネシウムは薬局で買える市販薬も多く、日本では最も多く使われているが、糖尿病などで腎機能が低下した高齢者や併用する薬が多い患者は使いにくかった。2012年以降に新薬が相次ぎ販売され、兵庫医大病院の三輪洋人・主任教授は「治療の選択肢が増え、症状や年齢ごとにきめ細かく使い分けられるようになった」と説明する。

新薬の一つが、小腸で腸液の分泌を促進させて排便を促す新しい仕組みのルビプロストン(商品名アミティーザ)。妊婦には使えないが、長期に服用しても副作用が出にくい特長があり、高齢者に使いやすい。

さらにここ数年、同じタイプのリナクロチド(同リンゼス)やエロビキシバット(同グーフィス)が加わった。17年には痛みを抑えるオピオイドによる腸の活動低下を改善するナルデメジン(同スインプロイク)も登場した。

漢方薬も患者の状態に合わせて使いやすくなっている。横浜市立大学大学院の中島淳・主任教授(肝胆膵消化器病学)は「近年、漢方薬の作用する仕組みが分子レベルで解明され、便秘治療の有力な手段となっている」と話す。

中でも「潤腸湯」は便を軟らかくし、適度に腸を刺激して便秘を改善させる。作用が穏やかで軽症から中等度の高齢患者に適する。「桂枝加芍薬大黄湯」は腹部の張りなど便秘の周辺症状の改善に使うという。

食事・運動療法も

治療では、薬物療法と並行して、生活習慣改善の指導をするのが一般的だ。

年間約1千人の便秘患者が受診する大間知クリニック(大阪府東大阪市)の便秘外来では、検査で便秘の原因や程度を見極め、患者に合った薬の種類や量を処方するとともに、食事療法や運動療法などを指導。使っていた市販薬は徐々に減らしていく。

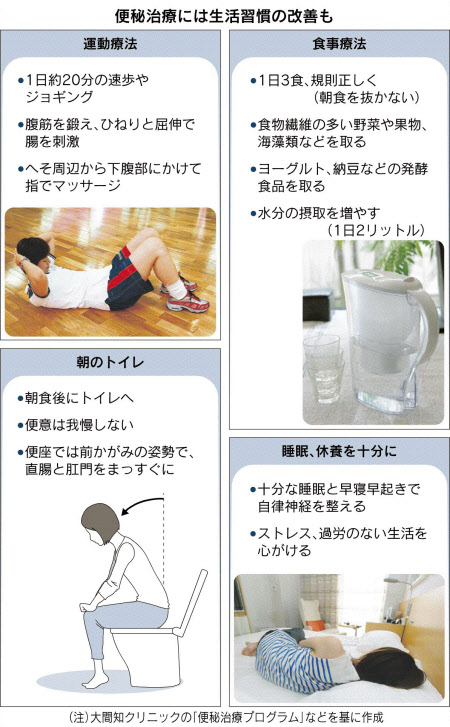

大間知祥孝院長によると、食事療法は(1)1日3食、規則正しく取る(2)水分摂取を増やす(3)キノコ類、海藻類、果物、こんにゃくなどの水溶性食物繊維が多い食品、ヨーグルト、納豆などの発酵食品をしっかり取る――ことがポイントだ。

運動療法としては1日約20分の速歩やジョギングを継続するほか、腹筋を鍛えたり腸をマッサージして刺激したりする「便秘体操」が効く。

「便秘は腸の働きと深く関わる自律神経の乱れが原因となる」という大間知院長は「早寝早起きと十分な睡眠、ストレスや過労のない生活を心がけて自律神経を整えることが大切」と指摘する。

このほか朝食後は便意がなくてもトイレに行くことや、特に便が肛門付近で滞る直腸型便秘症の場合は便座で前かがみとなって、直腸と肛門を一直線にするよう勧めている。

大間知院長は「多くの便秘の背景には生活習慣のゆがみがある。食事療法や運動療法は便秘の改善や予防だけでなく、健康増進にもつながるので、毎日実践してほしい」と話している。

◇ ◇ ◇

60歳未満は女性患者多く 男性も加齢で増加

厚生労働省の国民生活基礎調査(2016年)によると、便秘患者は60歳未満では女性が圧倒的に多く、全体でも男性の2.5%に対し女性が4.6%と上回る。60歳以上は加齢に伴い腸管の働きが弱まるため男女とも増加し、80歳以上ではいずれも10.8%で性差がなくなる。ただ排便回数が月2回以下の重症患者は女性に多い。

日本消化器病学会の関連研究会が2017年に国内で初めて作成した「慢性便秘症診療ガイドライン」は、便秘の定義を「本来体外へ排出すべき糞便(ふんべん)を十分量かつ快適に排出できない状態」とした。当たり前のようだが、排便回数だけでなく、「排便時に強くいきむ」「残便感がある」など排便に満足できない状態も幅広く含めるようになった。

兵庫医大病院の三輪主任教授は「便秘が続くと、食欲不振や腹痛、不眠、肥満など体調不良を引き起こす。脳梗塞のリスクを高めるとの研究もある」と指摘する。

さらに「たびたび慢性便秘に陥ると重症化して完治が難しくなる」として、「『たかが便秘』と受診せず、自己流の対策で悪化させるケースも少なくない。早めの受診が大切」とアドバイスする。

(編集委員 木村彰)

[日本経済新聞朝刊2019年4月1日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。