香道を記者が体験 和歌を香りで解釈、語彙のなさ痛感

「日本三大芸道」なるものがあるらしい。茶道、華道までは分かるが、次が出てこない。書道かと思ったら「香道」だという。香には仏前に供える時ぐらいしか縁がないが、香道を体験できる場があると聞き参加した。

2月上旬の平日の夜、香の製造販売の香十天薫堂(東京・中央)が催す香席体験会(4千円)。香道では香りを「かぐ」ではなく「聞く」と表現する。今回は複数の香を聞き分ける「組香」に挑む。当たり外れという競技的な要素もあり、初心者でも楽しめるそうだ。

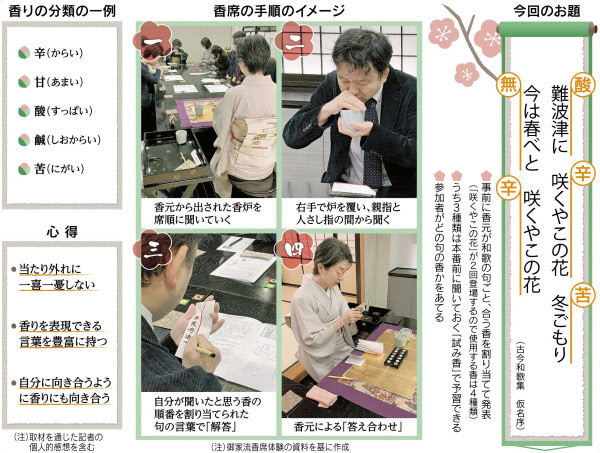

香道では香りを「六国」や「五味」に分類するという。六国は香の原料となる香木の種類で「伽羅(きゃら)」「寸聞多羅(すもたら)」など6種類、五味は香りを味覚になぞらえ「辛(からい)・甘(あまい)・苦(にがい)・酸(すっぱい)・鹹(しおからい)」の5種類。六国の違いは初心者には難しそうなので、五味の違いに集中した方が良さそうだ。

席は主催者の香元が、和歌や物語の一節を題材に、香りを語句に当てはめるところから始まる。どの語句にどの香を使うかで解釈を表現するわけだ。今回のお題は古今和歌集から「難波津に 咲くやこの花 冬ごもり 今は春べと 咲くやこの花」の歌。「難波津に」が「酸」、「冬ごもり」が「苦」、「咲くやこの花」が「辛」などだ。本番の「本香」前に「試み香」という予習の機会がある。句ごとに香りを割り振るので「咲くやこの花」が2回出てくるこの歌では4種類の香りがある。試み香では、「咲くやこの花」の「辛」の香りを除く3種類を聞く。

本香で同じ香りを聞いた際に思い出せるよう、自分なりにヒントをメモするのだが、表現する語彙の無さを痛感する。「酸」は「かんきつ系」、「苦」は「焦げたタイヤ」、「無」は「かんきつ系、少し薄め」としか浮かばない。来る前に読んだ「香道入門」(淡交社)の中で、作家の俵万智さんが「扇に散らした金箔」などと表現していたのとは比ぶべくもない。

この際、文学のセンスと聞き分けとは別と割り切り本香に挑む。香道には細かい作法もあるようだが、体験会では最低限の手順で進む。香元が決めた順に回ってくる香炉を受け取り、左の手のひらに載せ、右手で覆い、親指と人さし指の間から香りを聞く。

本香の1つ目は「焦げたタイヤ」。2つ目は「かんきつ系」だが、試み香ではなかった甘い風味が加わった気がする。「かんきつ系、やや甘い」か。初めて聞く4種類目の可能性大だが判断は保留。その後の3つ目から5つ目までも「かんきつ系」が続く。濃いか、薄いか、甘い風味か。2つ目に聞いた「やや甘い」が4種類目の香りなら、試み香で聞かなかった「咲くやこの花」を割り当てているのだから、2回聞いているはずだ。こんな推理で正解を探る。

「解答」タイム。自分が聞いたと思う順に、「今は春べと」なら「今」のように、対応する句の中の一文字を書く。4つ目と5つ目を入れ替えるか悩んだが「選択問題で迷ったら最初の答え」という学生時代の鉄則に従い、提出。

全問正解は10人中2人。そのうち1人が自分だった。実は席順が後だと香りが強くなり、聞き分けに有利だそうだ。記者は最後から2番目。ビギナーズラックもあったが、素直にうれしかった。

「香り満ちました」の香元のあいさつで会は終了。室内にも参加者の心にも香りが満ちたという意味だ。1時間足らずだったが香りの世界に足を踏み入れることができた。「香りを媒介に、文学の世界を味わうのが香道。当たり外れに一喜一憂しなくてもいい」と香元。確かに「焦げたタイヤ」では和歌を解せたとはいえない。キンモクセイの花でトイレの芳香剤しか思い出せない記者は香りを表す語彙を増やすのが先のようだ。

◇ ◇ ◇

スタイリッシュに香選び

香を気軽に楽しむ機会は広がる。老舗の松栄堂(京都市中京区)の別ブランド「リスン」は化粧品店のようなスタイリッシュな店舗を京都や東京・青山で展開。香料を意味する「インセンス」と名付けたカラフルな線香を1本30円台から提供する。日本香堂ホールディングスは東京・銀座の店舗に、80種類の香木から季節に合わせた香りを体験できるコーナーを設ける。

お香の会(奈良市)の三井正昭事務局長は「情報過多の現代、香りに向き合う機会は貴重。人生経験が豊かな人ほど香りの表現も多彩になる」と話す。線香一本が燃え尽きる間くらい、香りに向き合う余裕を持てれば、心穏やかに過ごせそうだ。

(嘉悦健太)

[NIKKEIプラス1 2019年2月23日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。