がん患者・家族に寄り添う「精神腫瘍医」 心をケア

日本人の死因のトップを占める「がん」。痛みやストレスに向き合うがん患者本人やその家族、遺族らに寄り添い、心のケアを重視する精神腫瘍医の役割が広がっている。がんを宣告された途端に死を意識して追い詰められる人も多く、精神疾患の予防や、遺族の生活支援の一策として効果が期待されている。

「人生が変わった」

IT関連企業に勤める千賀泰幸さん(59)は2015年夏、国立がん研究センター(東京・中央)で最も進行したステージの肺がんと診断された。手術は不可能で5年生存率は5%という。「自分が死ねばマンションのローンが払える」と考え、生きることをあきらめようとしていた。

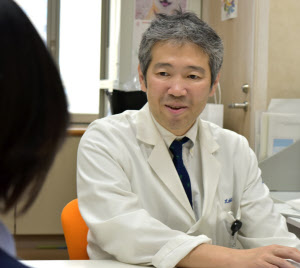

抗がん剤治療では激しい痛みが続き、不安感や家族を残す無力さで精神的に混乱していた。そんなときに主治医が勧めたのが同センターの精神腫瘍科科長の清水研医師だった。

「一家の大黒柱だから家族には弱音を吐けない」。そう思っていた千賀さんだったが、清水医師に苦しい心の内を包み隠さず明かした。「怖がってもいい」「泣いてもいいのでは」。そう声をかけられ、前向きに生きるきっかけとなった。

千賀さんは今でも月1回外来に足を運ぶ。一時の悲観的な考えは消え、自分の経験を他のがん患者に伝える仕事を企画するほど元気になった。「悩んでいるとき、一緒に迷子になってくれた。おかげで人生が確実に変わった」(千賀さん)

清水医師のもとを訪れるのは患者だけではない。今年4月、外来に訪れた小峰裕美さん(56)はゆっくりとした口調で「本来であれば息子はこの春で社会人でした」と絞り出した。

小峰さんは2017年2月に当時21歳の息子を小児がんで亡くしてから、月1回程度通う。「この間が命日だったので、思うことがありまして」。小峰さんが切り出すと清水医師は「そうですよね」と深くうなずきながら聞き入った。

この日、小峰さんは30分ほど最近の生活や感じていることなどを打ち明けた。悩みの相談だけでなく、近況報告だけで終わるときもある。小峰さんは「普段は気が張ることが多いが、ここは何でも話していい。自分の話を聞いてもらうだけでいつも少し楽になって帰ります」とほほ笑む。

清水医師は「患者のみならず、家族や遺族も自責の念で精神的に追い込まれることがある」と指摘。「こちらから質問して本人がはっと気づくこともある。我々が何か答えを出すのではなく、やりとりを通じて苦しい人を解放してあげることが役目」と話す。

精神腫瘍学はがん患者の心のケアを目的に1970年代から欧米で広がった。心理学(サイコロジー)と腫瘍学(オンコロジー)を組み合わせて「サイコオンコロジー」とも呼ばれる。日本では86年に学会が設立。17年時点の会員数は約2千人で世界最大規模だ。

うつ病の防止に

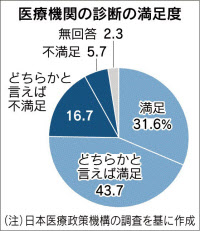

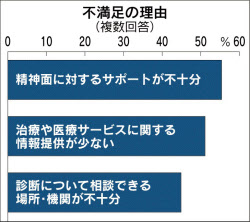

がん患者や家族らの精神面の支援は長らく医療現場の課題だった。日本医療政策機構が10年にがん患者団体に所属する患者やその家族など約1440人を対象にした調査では、約2割が医療機関でのがんの診断について「不満足」や「どちらかといえば不満足」と回答。そのうち過半数が「精神面に対するサポートが不十分」と感じていた。

こうした問題を解消しうるサイコオンコロジーの国内における広がりを受け、当初は患者の心のケアが主に行われていたが、00年代半ばから家族や遺族も継続的に支援していく動きが出てきた。先駆けとなったのが、埼玉医科大国際医療センター(埼玉県日高市)の大西秀樹教授が06年に日本で初めて立ち上げた「遺族外来」だった。

遺族は気持ちの整理がつかないうちに葬儀の準備などに追われる一方、親族からの何気ない励ましの言葉で傷つく場合もある。

大西教授は「うつ病になる遺族は多い。親族間のトラブルに巻き込まれるケースもあり、しっかりケアしていく必要があると気づかされた」と話す。遺族のみならず、患者の治療の質を上げるために家族の思いに耳を傾けることも大事だと指摘する。

ただ外来の6割を占めるのは患者本人。悪い知らせを伝えなければいけない瞬間も多い。

ある年の2月、大西教授は余命1、2カ月程度とみられるがん患者の男性に「私は桜の花は見られますか」と尋ねられた。曖昧な答えはできないと感じ、「見られないと思います」と告げたところ、男性はすがすがしい表情で「ありがとう」と口にしたという。

若くして死と向き合った患者や、伴侶を失い落ち込んだ遺族など大西教授は多くの人の声に耳を傾けてきた。「つらいことを話すときは複雑な思いになるが、きちんと伝えるのが使命」と強調する。今では毎月約200人の患者や遺族などと接し、遠方から大西教授のもとを訪れる遺族もいる。

◇ ◇ ◇

地域に偏り 登録医少なく アクセス向上が課題

患者や家族の心のケアの重要性が認識され始める一方、精神腫瘍医の地域偏在が課題になっている。日本サイコオンコロジー学会は2009年から、医師の勤務歴など一定の基準を満たす精神腫瘍医を「登録精神腫瘍医」として認定している。

多くのがん診療連携拠点病院に精神腫瘍医は配置されているが、西高東低の傾向が強く2018年6月時点で認定者は75人だ。

医療現場では認定についての認知度がまだ高くないといい、大西教授はまだ認定者がいない地域の医師に学会などで会ったときに登録精神腫瘍医の趣旨を説明し、認定者を増やそうとしている。

国立がん研究センター中央病院の清水研医師も「精神腫瘍医の数は確実に増えているが、患者のアクセスのしやすさなど、まだまだ課題が多い」と話す。学会は登録精神腫瘍医の認定者を100人にまで増やすことを当面の目標としており、将来的には全都道府県に配置することを目指している。

(石原潤)

[日本経済新聞朝刊2018年7月23日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。