育休からの復帰、早いほど得に キリンなど事例に学ぶ

通勤しやすく配置転換、4時間勤務認める

働きながら子育てするのに欠かせない育児休業。ただ休業の長期化はキャリア形成の妨げとなり、必ずしも本人のためにならない。この10月に育児介護休業法が改正され、保育園に入れないという条件付きだが、最長2年まで育休が取れるようになった。休業の長期化にいかに対処するか。早期復職を促す先行企業の事例から学んでみた。

「余裕はあまりないですね。復帰は早い方がよい」。キリン品質保証部の滝沢悠紀さん(35)は2016年10月に人事部の担当者から助言された。

翌11月に出産予定日を控え、育児休業期間について相談に訪れていた。会社の制度では2年休業できる。子どもは2人目。1人目のときは1年休んだ。その分、同期入社に後れを取っていた。

40歳までに一定以上の役職に就いていないとその先の選択肢が狭まる人事ルールがあった。間に合うか、間に合わないか。微妙な立場だった。助言に従い、育休は半年に抑え、今年5月に復帰した。「いずれ子育ても終わる。将来の仕事の幅を広げるためにも管理職になりたい」

キリンビールやキリンビバレッジを傘下に持つキリンは早期復職を推奨する。入社3年目の女性総合職を対象とする研修では、長期の育児休業がキャリア形成を阻害するリスクを説明。若い段階での意識改革を目指している。「女性を積極的に育成・登用している。だからこそ将来を考えて育休期間を決めてほしい」(多様性推進室)

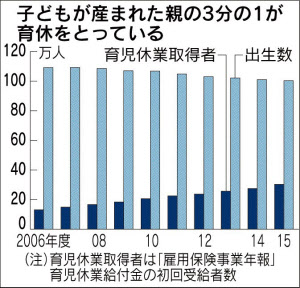

全国の育児休業取得者は年々増加。出生数に占める育休取得者の割合は15年度に3割に上り、10年前と比べて3倍に増えた。

出産しても働き続けられる職場環境が整いつつある一方で、課題は子育て後のキャリアだ。休業が長くなれば能力を磨き、体験を積む機会も減る。どれだけ休むかは利用者が選択権をもちろん持つが、将来の活躍を期待するからこそ、企業はやきもきする。

日本航空は15年、仕事と子育ての両立方針を転換。「休みを応援するのではなく、働くを支援する」と目的を明文化し、出産後できるだけ早く復帰するよう社員に伝えている。

同社では最長3年育休が取れる。「以前は3年育休を勧めていたが、3年も休むと航空機内の機材も更新されるし、社会情勢も変わる。追いつくのが大変で本人のためにもならない」と人財戦略部の宮下雅行マネジャーは説明する。

早期復職に向けて会社や上司も応援する。田村知子さん(33)は15年4月に第1子を出産、翌年5月に復帰した。出産前の勤務地は千葉県の成田空港。客室乗務員のスケジュール管理の担当だった。ただ東京都内の自宅から片道1時間半も通勤にかかった。

そこで出産前に地域間異動を上司に依頼。復帰時に都内の羽田空港へ配置転換になった。「おかげでフルタイム勤務で復帰できた」

ダイキン工業は14年に生後6カ月未満で職場復帰する社員に限定した子育て支援制度を導入した。

一日4時間の短時間勤務を選べるようにしたり、保育費用などの補助額を通常の3倍(上限60万円)に引き上げたりした。制度導入前の11年度は、育休取得者のうち1年未満の復帰は32%。これが導入後の15年度には49%に上がるなど成果が出ている。

最長2年育休が取れる三菱東京UFJ銀行。ただ14年から「育休期間は遅くとも1歳の4月まで」と目安に明示し、特に総合職については0歳4月時点の復帰を推奨。ほぼこれらを達成している。

成功のカギは直属の上司の働き掛けにあったという。人事部ダイバーシティ推進室の上場庸江室長は「『長く休まれたら職場が困る』では心に響かない。本人のキャリア希望と仕事ぶりを考慮して、職場に必要な人材だと期待を具体的に伝えるように管理職に助言している」と説明する。

◇ ◇ ◇

長期離脱にデメリット 13カ月以上で昇進しにくく

育児・介護休業法が10月に改正され、子どもが保育所に入れない場合、最長2歳まで育児休業を延長取得できるようになった。一方で国は指針を修正。社員のキャリアや事情を考慮し、早期の職場復帰を促すことはマタハラに当たらないと明記した。育休は働く人の権利であり、長期休業がキャリアにマイナスと分かっていても会社側から働きかけにくかった。今回の指針見直しで今後は早期復職を促す企業が増えそうだ。

「やりがいある仕事ができなかったり将来展望が開けなかったりするリスクを制度利用者も認識すべきだ」と独立行政法人労働政策研究・研修機構(東京・練馬)主任研究員の周燕飛さんは指摘する。

2014年に女性管理職947人のデータなどを基に育休期間と管理職昇進の関連を調べた。13カ月以上の育休を取ると昇進が遅れていた。「休業が長くなれば身に付けた技術や人脈も古くなり復帰後の生産性は落ちるし、仕事にやる気がない人と見なされる。こうした影響が昇進に響く」

ただ責任は女性だけにあるわけではない。女性が一人で長期に休むのではなく、父親と母親が分担して休めばキャリアへの影響は軽減できるはずだし、長時間労働など働く環境が改善すれば早期復職も見込める。周さんは「在宅勤務や短時間勤務など休業しなくても働ける環境を整え、育児期も女性をしっかり育てる姿勢が企業には必要だ」と強調する。

(編集委員 石塚由紀夫)

[日本経済新聞夕刊2017年11月7日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。