プールは泳がずとも運動に 水中歩行で無理なく鍛える

腰や膝の痛み軽減/つまずき・転倒を予防

暑くなり、プールの季節がやってきた。泳ぐのもよいが、水中運動は体への負担が少なく、運動習慣のない人も安心して取り組める。陸上より強度のあるトレーニングも可能だという。

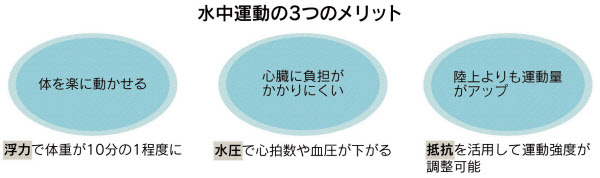

水中運動には、水の特長を生かした3つのメリットがある。1つは「浮力」。医学博士で国士舘大学体育学部の須藤明治教授によると「プールの水に胸までつかった状態では、浮力で体重が10分の1程度になる」。筋肉や関節への負担が軽くなり、腰や膝の痛みも軽減するため、陸上より楽に体を動かすことができる。

特に背中やお尻、太ももの裏側など普段よく使う筋肉を緩める作用が大きく、リラックス効果もあるという。一方、浮力が働く状態は「日ごろ鍛えにくいインナーマッスル(深層筋)を使った動きができるという利点もある」(須藤教授)。

2つ目は「水圧」。水中では常に圧力がかかるため、心臓に血液を戻す静脈のポンプ作用がサポートされる。1回の拍動で送り出す血液の量が増え、心拍数や血圧も下がることで、心臓への負担が軽くなる。「血流が良くなるので、むくみの解消や老廃物の除去にも効果的」(須藤教授)

3つ目の「抵抗」を利用すれば、運動強度を自分でコントロールできる。中央大学で水泳部監督を務める高橋雄介・理工学部教授は「同じ動作で単純に比較すると、陸上よりも水中の方が800倍の抵抗を受ける」と話す。

水の抵抗は動作の速度を上げるほど大きくなり、運動強度が増す。「負荷を上げたいときは速く、下げたいときはゆっくり運動するとよい」(高橋教授)

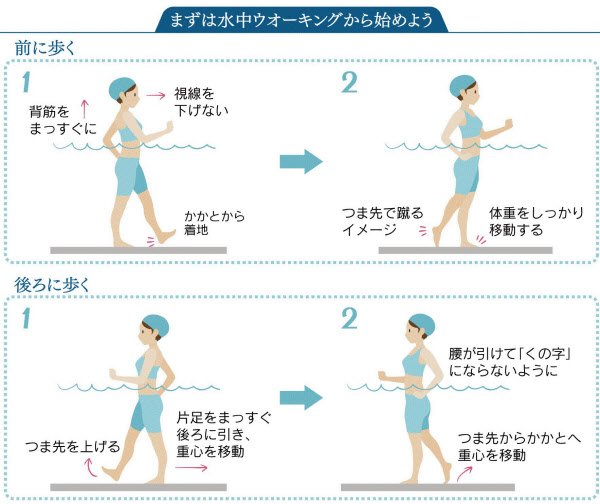

まずはウオーキングから始めてみよう。背筋を伸ばし、つま先を上に向けて足を踏み出し、かかとから着地する。指先に向かって体重を移動し、しっかりと踏み込んでから、後ろ足のつま先でプールの底を蹴るようにして体を前に押し出す。

「水中で歩くと、日ごろあまり使わない前脛骨筋(ぜんけいこつきん)が鍛えられる」と須藤教授。前脛骨筋はすねにある、足首の関節を引き上げる筋肉で、衰えるとつま先が上がりにくくなる。鍛えることでつまずきや転倒を予防できる。

「腰痛がある人は、腰への負担が少ない後ろ歩きがおすすめ」と須藤教授。進行方向に背中を向けて背筋を伸ばし、片足をまっすぐ後ろに引く。「引いた足の上にしっかりと重心を移動してから、前に残した足のつま先を上げる。足を後ろに引くときは、腰が『くの字』にならないように注意して」(高橋教授)

基本の歩き方に慣れたら、膝を直角に上げて歩いてみよう。「ももを引き上げるときに使う、インナーマッスルの大腰筋が鍛えられる」(高橋教授)。運動不足で大腰筋が弱まっていると、上体が前に傾きがちなので注意したい。

さらに運動強度を高めたいときは、歩行速度を上げたり、歩幅を広げたりしよう。合間にジャンプやスクワットを入れるのもよい。

プールに入る前後にはストレッチ体操を。入水から2分程度は体が水に慣れるのを待ち、首や手首の内側で脈拍を測る。10秒間の脈を数えて6倍すれば1分間の脈拍になる。

「水中では脈拍が低く出る。1分間に120~150拍を超えないよう気をつける。こまめな水分補給も忘れずに」(高橋教授)。25メートルを約60秒で歩くペースから始めて、体調などに合わせて負荷を調整する。

水中運動は短時間でも効果がある。水中の心地良さを感じるだけでも、日ごろの疲れが癒せるだろう。

(ライター 田村知子)

[NIKKEIプラス1 2017年7月15日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。