発達障害、広がれ支援の輪 増える学びの場

「資格」制度で知識定着

発達障害者を支援する人材をサポートする取り組みが広がってきた。国や自治体、民間団体が相次いで「資格」制度を創設。発達障害の専門知識を詳しく学ぶ機会を用意して、障害を持つ人と日常的に職場や学校で接する人たちの理解の輪を広げようとしている。

「行動のベースとなる脳や神経が、自分とは異なるという意識が大事です」「過剰な支援は、支援なしでは生きられない人を生むことにもなります」。5月下旬の土曜日、金沢市で約40人が熱心にメモを取りながら臨床心理士の話に耳を傾けた。一般社団法人「子ども・青少年育成支援協会」(大阪市北区)が2014年秋に始めた制度「発達障害学習支援サポーター」の養成講座の一コマだ。

障害者の就労支援施設を運営するヴィスト(金沢市)は同講座を社内研修に採用。発達障害への理解を共有するため、事務職を含めた全従業員にサポーター資格の取得を促す。同協会の上木誠吾代表理事は「適切な対応をとることで支援できる発達障害者は多い。そのためには、最新の専門知識を持った支援者を増やす必要がある」と話す。

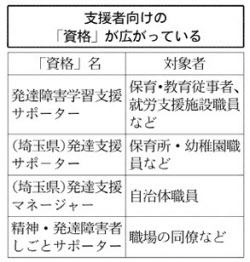

発達障害者の支援に必要な知識や実践的ノウハウを、資格制度で専門家以外の人にも広げようという動きが出てきた。当事者の円滑な社会生活を支えるため、身近に接する人たちの理解を深めるのがねらいだ。

学校での支援人材のニーズは高い。「教育の現場では、問題の発生後に対策を考えていては手遅れ。目の前の生徒への対処が必要」と語るのは、名古屋市内の定時制高校の男性教諭(37)。教科担任の立場でサポーター資格を取得した。

勤務先では生徒の約1割が発達障害と診断済み。授業で生徒の理解が不十分だと感じると、発達障害が原因かどうかを検証し、指導法に反映しているという。

文部科学省の12年調査によると、公立小中学校の通常学級に在籍する児童・生徒の6.5%に発達障害の可能性があり、推計で約60万人に達した。発達障害児の支援計画の学校間の引き継ぎも課題になっている。

発達障害の知識の普及と定着を促そうと、国や自治体も独自の資格制度を立ち上げ始めた。厚生労働省は今秋から「精神・発達障害者しごとサポーター」の養成に乗り出す。ターゲットは発達障害者と職場で一緒に働く同僚たち。「採用して終わり」ではなく、働き続けるためには周囲の正確な理解が不可欠との考えだ。

埼玉県は11年度から、発達障害を早期に発見し、適切に支援する人材の育成に着手。保育園や幼稚園の「発達支援サポーター」や市町村の「発達支援マネージャー」などを5年間で1万549人認定した。

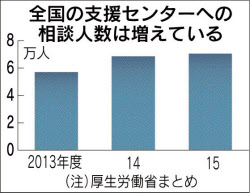

都道府県と政令指定都市にある「発達障害者支援センター」は法律上、早期発見につながる助言や就労支援などを担う。ただ発達障害者と接する保育所や就労支援施設からは「窓口まで相談に行けない」「現場を見てほしい」との声も多い。

大阪市の発達障害者支援センター「エルムおおさか」は15年度、出前研修や訪問支援を計666回実施した。市教委も市立の幼小中高校全てを訪問し、相談に応じている。

発達障害を理解するには、医学や心理学、福祉など横断的な知識が必要。発達障害の支援者に特化した「資格」には現時点で法律上の根拠や優遇措置はない。支援者が必要な知識を得る機会が増えることで、適切な対応が広がり、負担の軽減にもつながりそうだ。

◇ ◇ ◇

幼少期の早期発見が重要 地域の小児科医に研修

発達障害は先天的な脳機能の障害が原因だ。2005年4月施行の発達障害者支援法は、自閉症やアスペルガー症候群などの広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)などと定義する。

幼少期での早期発見と支援が重要とされるが、外見での判断が難しい症状もあり、診断が難しい。限られた専門医に患者が集中するため、診断確定まで時間がかかるのが問題になっていた。

発達障害の可能性がある乳幼児に「かかりつけ医」の段階で適切に対応できるようにするため、厚生労働省は昨春から、地域で開業する小児科医向けの研修を始めた。発達障害に特有の言動などの見分け方を伝え、必要に応じて専門医に橋渡しするよう促す。感覚過敏やコミュニケーションが苦手といった、発達障害児の特徴を踏まえた診察時や治療上の注意点も教える。

研修は国立精神・神経医療研究センター(東京都小平市)が実施。同研修を受講した医師が地元で、他の医師や保健師、看護師向けに研修を開く。発達障害の知見を地域で共有して、早期発見と支援を後押しするねらいだ。

(嘉悦健太)

[日本経済新聞夕刊2017年6月15日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。