おなかの張り・ガス、抑えたい 糖質の種類で改善も

8時間絶食、腸内を掃除 ゴロゴロ寝で放出

腸内にたまるガスのもとは大きく2つある。口から飲み込んだ空気と腸内で発生するガスだ。東邦大学医療センター大森病院総合診療科(東京・大田)の瓜田純久教授は「最も多いのは飲み込んだ空気に含まれる窒素ガスで、全体の半分強。残りは腸内細菌が作る水素ガスや二酸化炭素、メタンガスなど」と話す。

空気は、食べたり飲んだりする時に入る。早食いの人やストレスで奥歯を噛みしめる人は、飲み込む量が増えやすい。ゲップはそんな空気を外に出す手段なので、胃から腸に移動させないためにも我慢しない方がいい。

食べ過ぎ注意

一方、腸内で発生するガスは腸内細菌が作り出す。小腸で吸収されない食物繊維などは大腸に移動して腸内細菌のエサになり、細菌が分解する過程でガスが出る。

「男性でガスが増加する一番の原因は食べ過ぎ。女性では野菜の取り過ぎが目立つ」と瓜田教授。消化吸収できない分は腸内細菌のエサになる。健康のためにと食べた野菜が腸内ガスという副産物を生む。

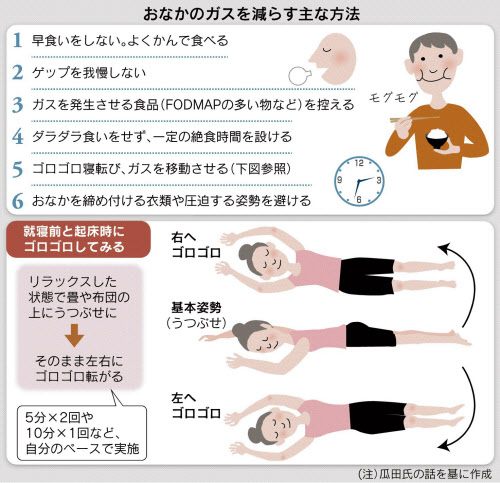

ガスがたまるとおなかがパンパンに張ったり、おならが増えたりしてつらい。早食いしないなど行動改善のほか、食事内容を考えるのも大事だ。

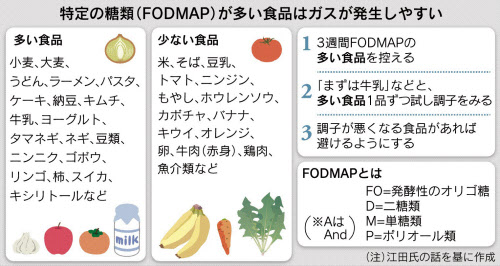

最近注目されているのが、ガスや腹痛、下痢などの原因になる特定の糖質を控える「低FODMAP(フォドマップ)食」だ。FODMAPという言葉は「発酵性のオリゴ糖」「二糖類」「単糖類」「ポリオール類」という糖質の種類を表す。

例えば発酵性のオリゴ糖を含む小麦やタマネギ、豆類、二糖類の乳糖が多い牛乳やヨーグルトなどを控えるというもので、オーストラリアのモナッシュ大学等が提唱した食事法だ。

発酵食品や食物繊維、オリゴ糖などは腸に良い食品の代表格。それでも「人によっては良い面ばかりではない」と話すのは、この食事法をいち早く取り入れた江田クリニック(栃木県栃木市)の江田証院長。これらの糖質は小腸で吸収されにくく、小腸内で糖質の濃度が上がると、薄めようと水分が小腸内に引き込まれる。するとおなかがゴロゴロしたり、痛みや下痢が起こったりする。

さらに糖質が大腸まで運ばれると腸内細菌のエサになり、多量の水素ガスが発生して、おなかの張りやおならが増える。「症状の強さは、個人の腸内細菌の種類や腸の伸びやすさなどの体質で決まる」と江田院長。

1品ずつ見極め

ガスが気になる人は「まずは3週間、これらの糖質が多い食品を控えると症状が改善される可能性が高い」(江田院長)。その後は食品を1品ずつ試し、どれを取ると症状が出るか見極める。自分に合わない食品がわかれば、それだけを避ける。「過敏性腸症候群の患者が対象の試験では、7割の人がこの食事法で症状が大きく改善したと国際的な医学論文で報告されている」(江田院長)

ガスの発生を抑えるには一定の絶食時間も重要。「少量でも頻繁に食べていると腸内に食物が残り、細菌が分解しようと働く」と瓜田教授。特に夜は睡眠も含め、8時間程度の絶食時間を確保しよう。腸内が空になると、おなかがグーと鳴る大蠕動(ぜんどう)が起き、大掃除されるからだ。

ところで、ガス自体は体にとって必ずしも悪者ではない。「ガスがよく出る人の方が心筋梗塞や脳梗塞の発症が少ないという報告もあるくらい。腸内で発生した水素ガスが、体に害のある活性酸素を消去してくれるのではないかと考えられる」(瓜田教授)

ただし、臭いガスには要注意。食物繊維由来のガスは水素ガスなどが大半で臭いはないが、高たんぱくで高脂肪な物を多く取ると、分解されてアンモニアやインドール、スカトールといった有害物質が作られる。強烈な臭いは腸内環境が悪化している証拠だ。

気をつけてもガスがたまることはある。苦しい時はゴロゴロ寝転ぶのが良い(図参照)。「ガスは軽いので肛門まで下りにくい。ゴロゴロして腸を動かすとガスが出やすくなる」と瓜田教授。人前に出る前などに試すといいかもしれない。

◇ ◇

腸内細菌増殖、呼気から分かる

小腸は栄養素を吸収する場所で、本来、細菌はさほど多くない。ところが、ここに細菌が異常に増えて多量のガスが発生し、おなかの張りや腹痛などの症状がひどくなることがある。「小腸細菌異常増殖症(SIBO=シーボ)」だ。

「糖尿病や過敏性腸症候群の人に多い。呼気試験で水素ガスの量を調べると診断がつく」と瓜田教授。体内で水素ガスを出すのは腸内細菌だけなので、呼気中に多ければ腸内細菌が増殖しているとわかる。治療では抗生物質が効くが保険は適用外。「モズクに含まれるフコイダンという成分にも改善効果があるが、最も重要なのは規則正しい食生活」と瓜田教授。

(ライター 佐田 節子)

[日経プラスワン2016年12月10日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。