重篤な子どもの救急なお不足 人材育成が課題

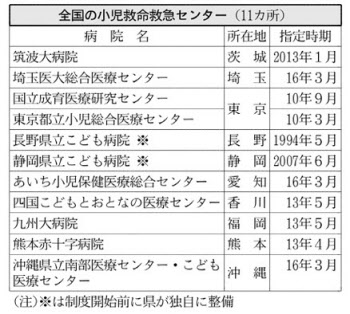

センター、ようやく11施設

「心肺停止で救急搬送の3歳男児。心臓は動いたので、引き受けてもらえないか」。6月中旬、さいたま市の救急病院から埼玉医大総合医療センター(埼玉県川越市)に転院の打診があった。「すぐに受け入れます」。同センターの桜井淑男・小児救命救急センター長は即座に応じ、男児はすぐに転院した。

男児は最初の搬送先で蘇生に成功したものの先天的な病気を抱えており、危険な状態が続いていた。桜井センター長は「重篤な小児に特化した我々が受け皿にならなければ、適切な医療が受けられずに亡くなる可能性もあった」と明かす。

同医療センターが小児救命救急センターの指定を受けたのは今年3月。新病棟の完成に合わせ、小児集中治療室(PICU)8床でスタートし、数年後には16床まで拡張する計画だ。

他県の専門病院で研修を受けた小児科医ら計6人の医師が治療を担当。さらにPICUは患者2人に看護師1人と通常の3.5倍の手厚い看護体制も特徴だ。救急隊などから直接、重症患者の搬送を受けるほか、近隣病院で一命をとりとめた小児患者も積極的に受け入れ、集中治療を施す。

埼玉県内では年間約1300人の重篤小児患者が発生すると推計され、うち半分の600~700人を同センターで扱うことが目標。桜井センター長は「3~7月で約160人の患者が入院し、死亡例は1人だけ。質の高い医療を提供できるようになった」と効果を強調する。

10年度から指定

小児救命救急センターは、病気や事故で生死をさまよう「超急性期」の小児救急患者を24時間態勢で受け入れ、PICUを6床以上備えることなどの条件を満たせば国から補助金が支給される。09年に厚生労働省の有識者会議が整備を提言する報告書をまとめ、10年度からセンターの指定が始まった。

厚労省研究班が06年度にまとめた報告書によると、日本は新生児や乳児の死亡率の低さは世界トップクラスなのに、1~4歳児の死亡率は21位と先進国で最低水準に低迷。重篤小児の治療が、成人向けの一般救急や通常の小児科病棟で行われ、症例も分散していることが原因とされ、「本来なら救命できた『防げる死』が少なくない」との問題意識が背景にあった。

有識者会議は、重篤小児に特化した施設が全国で約20カ所必要と試算。昨年までに東京都や福岡県など8カ所だったが、今年3月に埼玉、愛知、沖縄で計3カ所が相次いで追加指定され、11カ所に増えた。だが今も東北や関西など空白地域が残り、整備は道半ばだ。

2つの専門知識

整備のボトルネックとなっているのが人材育成だ。日本小児救急医学会の市川光太郎理事長は「小児救急は小児科医と救急医の2つの専門知識が求められる。新人医師が2年の初期研修を終えた段階から、指導的な立場の医師に育つには10年以上必要だ」と指摘する。

市川理事長は今春3カ所のセンター指定が相次いだのも「整備が始まった当初から指定を目指して人材育成に取り組んできた病院が、約6年かけてようやく開設できた」と分析。慢性的な人材不足は続いており、「すぐに空白地域がなくなるとは考えにくい」と首を振る。

成人救急と異なり、小児救急は成長段階に応じて薬の量を変えたり、小児特有の疾患に対応する必要がある。子供を案ずる保護者への気遣いなど小児科特有のノウハウがあり、一般の救急医は不慣れなことが多い。小児救急医の人材育成は「小児科医が救急も学ぶ」ルートと、逆に「救急医が小児科も学ぶ」ルートの2通りがある。現在、同学会と日本救急医学会で人事交流する動きも進んでいるという。

◇ ◇

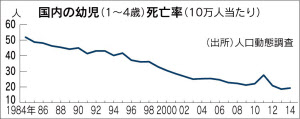

1~4歳児の死因「不慮の事故」は減少

人口動態統計によると、2014年の幼児(1~4歳)の死因は「先天奇形、変形及び染色体異常」が18.2%で最多。交通事故や窒息、転倒・転落、溺死などの「不慮の事故」(14.1%)が続き、3位が「がん」(11.0%)、4位が「肺炎」(7.0%)だった。

幼児死亡率は1984年は10万人当たり年間で51.9人、94年は40.2人と高かったが、04年は25.3人、14年は19.3人と20人を割り込み、2000年代に大幅に改善した。

改善した一因として08年まで長年、死因のトップだった「不慮の事故」が減ったことがある。交通事故件数の減少や救急医療体制の整備のほか、誤飲や転倒などしにくいように身近な製品の安全性を高める取り組みなども効果があったとみられる。消費者庁は今年6月、関係省庁の連絡会議を設け、啓発活動の強化や事故事例の収集分析にも取り組んでいる。

(倉辺洋介)

[日本経済新聞朝刊2016年8月7日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。