日本の女性は「着回しコーデ」がお好き?

価格差や異素材、あえて楽しむ

30万円を超えるシャネルのバッグと4万円を超えるフェラガモのパンプスを選ぶ一方で、ZARAの8千円のワンピースを着て襟元に千円のプチプライス(プチプラ)と呼ばれるネックレスを合わせる。2000年代から「ミックススタイル」としてブームを続ける着回しとは、持っている衣服の組み合わせを日々変えることで、与える印象の差を楽しむ行為だ。日本人の着回しの歴史をたどると、平安時代にたどり着く。

源氏物語の「花宴」の巻で、主人公の光源氏は白と赤の衣を重ね合わせた「さくら重ね」の衣装を選び、春のうたげに現れる。源氏は一夜をともにしたのに正体が分からなかった女性、朧(おぼろ)月夜との再会を願っている。自らの恋心を、目を引くつややかな色の衣に込めた。

個性や心情 色彩に込めて

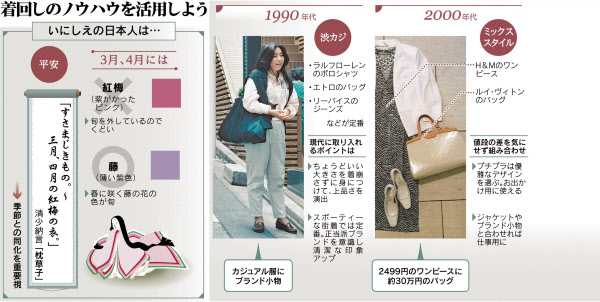

名うてのおしゃれ男性、光源氏はともかく、女性が着る十二ひとえは着回しの代表例だ。異なる生地の組み合わせで生まれる「重ねの色目」を楽しむ。四季折々の色彩を取り入れ、自分の個性や心情まで衣装に込める。見る側の印象を変えていく高度な着回しノウハウを平安の女性は持っていた。

「自分と自然とを一体化する考えが日本のいにしえの装いには表れている」と色彩・服飾文化が専門の城一夫・共立女子学園名誉教授は話す。精霊(木霊)が宿る植物から染料をつくり布地を染め、身にまとう。平安当時の伝統的な旬の色彩の知識は、現代のファッションに取り入れても面白いはずだ。

もっとも着回しの手法は西洋のドレスを受け入れた19世紀後半の鹿鳴館スタイル以降、息を潜めた。伊藤忠ファッションシステム(東京・港)の川島蓉子ifs未来研究所所長は「それは日本人がずっと欧米発の流行を丸ごと取り入れることにこだわったから」という。

戦後まもない時代にはクリスチャン・ディオールの優雅な「ニュールック」が人気を博した。60年代は英国人モデル、ツイギーのミニスカート。70年代にはベルボトムのジーンズ、80年代に日本発のDC(デザイナーズ&キャラクター)ブランドが流行した。とはいえ、アタマからつま先まで同じにそろえるのが基本。「服を自分流に組み合わせる人は、現れていなかった」(川島所長)。

割安「ファスト」 ブームで拍車

着回しが再び登場するのは80年代後半の女性雑誌の企画からだ。「手持ちの服にどう合わせるか」「スーツ派の着回し」との見出しが躍る。例えば膝丈のタイトスカートや長めのスカートに、女性らしさを強調する薄い色の襟なしジャケットの組み合わせ。カットソー、パンツ派の人には、大きめで丈が長いテーラードジャケットを薦める。

雑誌「アンアン」元編集長で跡見学園女子大学の富川淳子教授は86年施行の男女雇用機会均等法が背景にあったと見る。総合職の女性には制服がなく、自前の服装が必要になった。ところが世は物価高。困った女性を見かねて「仕事着の着回し提案」が出てきたわけだ。女性たちの競い合うココロが、平安以来の伝統の再登場を後押しした。

80年代後半から90年代、「渋カジ」で着回し文化は花開いた。ポロシャツ、ジーンズ、ローファーなどのカジュアル品に、ルイ・ヴィトンやエトロなど高級ブランドの小物を合わせる。「ブランドの歴史や社会階層を意識する西洋ではあり得ない。自由さが新鮮だった」と川島所長。

当時のノウハウは今も着回しの基本として役立つ。カジュアルでも「体にあった大きさを着る」。ポロシャツはラルフローレン、ジーンズはリーバイス。伝統のブランドで上品さを演出する。アディダス・スタン・スミスのスニーカーは今年再び大流行した。

21世紀に入るとファストファッションが普及して着回しブームに拍車がかかる。価格差など関係なく楽しむ「ミックススタイル」の出現だ。例えばプチプラを主役の素材にあえて選ぶことでセンスの良さを訴える。「そんな値段には見えない」と驚きを与えるのが新しいおしゃれの形だ。

ファッションプロデューサーのしぎはらひろ子さんは「組み合わせの種類をやみくもに増やすのでなく『ベーシック8割+エレガント1割+フェミニン1割』といった自分に合うバランスの公式を探るのが一番」と助言する。

おそろいの制服 服選びに影響?

多くの専門家が日本人女性の志向として「微細な差別化」を挙げる。私は中学時代を思い出した。友人はあの学校は襟の形がいい、スカートのひだがおしゃれと制服を熱く語った。私の学校は私服だったので、そこまで違うか懐疑的。でも「同じようにしか見えない」とは言えなかった。多感な時期におそろいで着た服は、その後の装いに影響するのだろうか。

(南優子)

[日経プラスワン2016年5月21日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。