小窓からのぞく風景ジオラマ、極小の空間に再現

箱庭アート作家 安田誠一

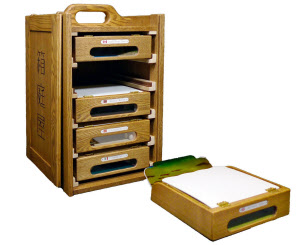

「風景の出前いたします 箱庭屋」。こう名刺に記す私が届けるのは、世界の名所を再現した極小のジオラマだ。縦6センチ、横・奥行きが20センチの小箱に収まっている。百貨店などでの催しに出前をする際は、特製の岡持ちに5つを入れて運ぶ。

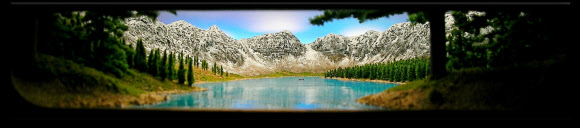

一般的なジオラマは上から眺めるが、私の小箱は前面に目の幅ほどの小窓があり、双眼鏡のようにのぞく。そこに広がるのは、青い湖に山並みが映えるカナダのロッキー山脈や、明清時代の街並みを残す中国・周荘の水郷風景。まるで目の前に出現したかのようなパノラマに、多くの人が「これは何だ!」と驚く。

隙間に独特のリアル感

子供の頃から私は少し変わっていた。男児の模型好きは多いが、私は作ったジオラマを戸棚に入れ、少し開けた扉の隙間から見るのを好んだ。見えにくい環境に置いて作り物を眺めると、独特のリアル感が出る。それが面白かった。この童心が39歳の時、不意に蘇(よみがえ)った。

2005年、長男の通う幼稚園で親子工作に参加。皿の空き箱を手にして、ひらめいた。「中に風景の模型を入れ、側面からのぞけるようにしよう」。親子工作なのに子供に「見といて」と告げ、1人で製作に没頭した。

約2時間後、粘土で運河の街を模した作品ができ、予想外のことが起きた。子供たちがワッと群がり、次々と手に取り真剣に見てくれた。私は感激に震えた。「箱庭アート」誕生の瞬間だった。

振り返ると、回り道の人生だった。大学卒業後、非日常の世界に携わろうと、関西の遊園地に就職。新しい試みを取り入れたかったが、集客不振に陥る会社にその余裕はなく、自分の無力さを感じて辞めた。その後、大阪市の木工所で家具職人になったが、注文通りにつくる作業に物足りなさを感じるようになった。

私は、自分だけの創意工夫が生かせる仕事で、他人にトキメキを与えたかった。箱庭アートを極めようと、仕事の後、創作に励んだ。粘土や木片を着色し、写真を参考に美しい風景を再現する。困難を極めたのが奥行きの表現だった。

奥行き表現に試行錯誤

透視図法や遠近法を独自に学んだが、奥に行くに従って徐々に対象物を小さく描く絵画の手法は、立体の世界では通じなかった。極小空間に広がりのある世界を詰め込む――。相矛盾した要素を抱えるコンセプトを実現するには、ひとり試行錯誤するしかなかった。

森の風景であれば「この地点で木のサイズを一気に小さくしよう」「奥行き感の要となる木は、ここに配置するのがベスト」などと、箱の小窓を何十回、何百回とのぞきながら試した。どの角度から眺めても破綻せずに奥行きを出すのは至難の業で、1本の木の置き場所を決めるのに1週間かかることもザラだった。

一番手前の風景に視界を遮る巨木などを置き、額縁効果で奥側に開放感を持たせる。箱に入れた鏡に像を反転させて広がりを確保する、といった方法も編み出した。

そうして形にした箱庭アートが「間違っていない」と確信したのは07年だ。イギリスの湖水地方やモルディブのマーレ環礁など、五カ国の名所を再現した作品が完成。それを岡持ちに入れた「風景の小箱」が東急ハンズ主催の「ハンズ大賞」準グランプリに輝いた。

ボトルや竹筒で新作品

12年には木工所を退職し、製作に注力することに。ワインボトルや竹筒に国内外の風景を入れ、開け口から見る新シリーズも手がけた。14年には初の個展を京都市と東京で開催。今秋も東京で2回目の個展を予定している。ただ、このアートは多作できない。完成品は50作ほど。百貨店の催しに呼ばれるなど仕事は増えたが、それだけでは生計が立たない。

そこで今春、開くと絵が立体的に飛び出す「ポップアップカード」の箱庭アート版を作り始めた。魅力を気軽に楽しんでもらえる作品を、手ごろな価格で発表したい。製作資金を広く募るクラウドファンディングも活用する。挑戦は続く。

(やすだ・せいいち=箱庭アート作家)

〔日本経済新聞朝刊 2016年5月19日付〕

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。