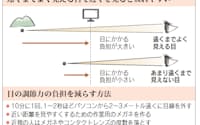

スマホ利用、疲れ目防ぐ3つのポイント

急激な勢いで普及しているスマートフォン(高機能携帯電話=スマホ)。移動中などすき間時間に情報を収集・発信でき、ゲームなども楽しめる便利なツールだが、気付かないうちに目に負担がかかっている。利用する「時間」「環境」「目との距離」の3つのポイントを中心に、専門家に注意点を聞いた。

調査会社のGfKジャパン(東京都中野区)によると、2011年のスマホの販売台数は前年比2.4倍の1641万台。携帯全体の...

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。