インド版「巨人の星」の裏に意外な人脈図

編集委員 小林明

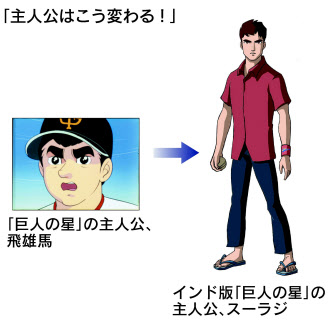

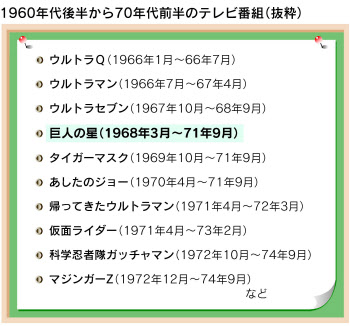

1960年代末から70年代初めにかけてテレビ放映された人気アニメ「巨人の星」(原作・梶原一騎、作画・川崎のぼる)をインド市場に向けリメークした「スーラジ ザ・ライジングスター」の現地放映が今年12月から始まる。野球をインドで人気のクリケットに置き換え、貧しい環境に生まれた少年が努力と根性を積み重ねながらスター選手に成長するという成功物語。

ライバルとの死闘、家族愛、友情などをテーマにした日本の人気コンテンツを急速な経済成長が続くインドに売り込もうという試みだが、仕掛け人たちの素顔を追い掛けると意外な共通点が浮かび上がってくる。東京オリンピックが開催された1964年前後に生まれた「東京五輪世代」が多いのだ。「巨人の星」を見て育った自らの少年時代への郷愁と情熱が、プロジェクトをけん引する原動力になったようだ。

出発点となった2人の「東京五輪世代」

2010年6月。東京・赤坂にある博報堂の会議室で2人の男が向かい合っていた。

講談社国際事業局担当部長の古賀義章さんと、博報堂出版・コンテンツビジネス局のアカウントディレクターの宇都宮毅さん。ともに1964年生まれ。少年時代に「巨人の星」を見て育った「東京五輪世代」だ。

古賀さんは「フライデー」「週刊現代」などで取材・編集に携わった後、05年に初代編集長として雑誌「クーリエ・ジャポン」を創刊。雑誌が軌道に乗った10年4月、その後の人生の方向について改めて考えようと、1カ月の有給休暇を取って旅に出ることにした。行き先に選んだのはインド。

実は学生時代に貧乏旅行したインドでの体験が頭を離れず「いつかインドで仕事ができたらいいな」と思い描いたことがあったからだ。

建設ラッシュに沸くムンバイ。貧民街を歩くと、狭い路地裏で子どもたちが、野球によく似たクリケットに興じている光景が目に飛び込んできた。貧しいけれど、街角は活気にあふれ、躍動感がみなぎっている。不思議に懐かしい光景だった。高度経済成長のさなかに過ごした自分の少年時代をふと思い出した。

高度成長、根性、立身出世…

野球とクリケット、高度成長、根性、立身出世……。「あのころ夢中になって見た『巨人の星』をインド向けにリメークできないだろうか。現地で放映したらヒットするかもしれない」。そのとき、こんなアイデアが頭にひらめいたという。

期せずして、同じ時期、博報堂で同じ夢を思い描いていたのが宇都宮さんだった。

宇都宮さんは日産自動車の営業マンとして中東や中央アジアなどを担当した後、1997年に博報堂に中途入社し、インドなどでの海外業務に携わっていた。「出張でインドに行く機会が多かったが、僕も高度成長期の日本の昭和の雰囲気によく似ているなと感じていたんです」

知人を介して互いの存在を知った2人は、いつしか定期的に会いながら、夢の実現について熱く語り合うようになっていた。「ただ、その時点ではただの夢物語。思い付きの域を出るものではなかった」と口をそろえる。

インドのテレビ番組市場はどうなっているのか?

信頼できるビジネスパートナーはいるのか?

事業資金はどう調達したらよいのか?

分からないことばかりで課題が山積。まったくの手探り状態だった。2人はそれぞれ社内で様々な業務に取り組む傍ら、インド版「巨人の星」プロジェクトの調査・準備作業を細々と続けるしかなかった。

1年後に転機到来

事態が大きく動き出すのは、それから1年ほど過ぎたころのことだ。

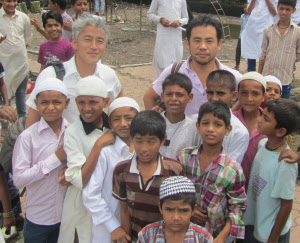

「2人が追い掛けている夢に共感している。ぜひ協力したい」。うわさを聞き付けた全日本空輸のインド代表(ムンバイ・デリー支店長)の杉野健治さんが、スポンサー候補に名乗りを上げたのだ。杉野さんも1965年生まれの「東京五輪世代」。「クリケット、アニメ、努力と根性など、インド人が好きな要素が満載。しかも日本文化をインドに普及させることができる」(杉野さん)。早速、社内の根回しを進めてくれた。

ソフトパワーを生かした「クール・ジャパン戦略」に取り組みつつあった経済産業省も支援に乗り出した。

2011年3月には古賀さんらに参加を呼び掛け、ムンバイで日印の企業交流会を開催。さらに今年4月には枝野幸男経産相がインドを訪問し、アニメ、映画、デザイン、繊維、食などの分野で経済交流を促すことでシャルマ商工相と合意(日印クリエイティブ産業協力)。インド版「巨人の星」を「クール・ジャパン戦略」のモデル事業に位置付けるようになった。

「東京五輪世代」を通じて…

枝野経産相も1964年生まれ。「クール・ジャパン戦略」を担当する当時のクリエイティブ産業課長の渡辺哲也さん(現内閣参事官)も1964年生まれ。ともに「東京五輪世代」だ。「共通体験があるのですぐにピンと来る部分が多い。こちらの意図もうまくくみ取ってもらえる」(古賀さん、宇都宮さん)。

枝野経産相は「野球では阪神ファンだけど……」と笑いながらも、「企業交流や規制緩和の促進などで側面支援したい」と意気込む。

こうして、「東京五輪世代」人脈を通じてプロジェクトが動き始めた。

11年夏には「巨人の星」を制作していたトムス・エンタテインメント(東京)に依頼したイメージビデオも完成し、スポンサー交渉やインドのアニメ制作会社、テレビ局との提携先探しにも弾みが付いた。

やがて、主幹事=講談社、制作幹事=トムス・エンタテインメント、スポンサー窓口=博報堂、現地制作=DQエンターテインメント、現地放映=カラーズ――という日印企業の事業形態の骨格が確定。さらに放映開始は今年12月23日からで、30分×26話(毎週日曜日朝10時、6カ月放映)とし、スズキ、コクヨ、日清食品、全日本空輸、ダイキン工業などをスポンサーにする方向も固まった。

コクヨや日清食品はアニメのキャラクター商品をインドで販売する計画も打ち出した。

日印の高度成長を比べると…

実際にインドの経済発展はどの段階なのだろうか?

日本とインドの高度成長を比較するうえで興味深い資料がある。

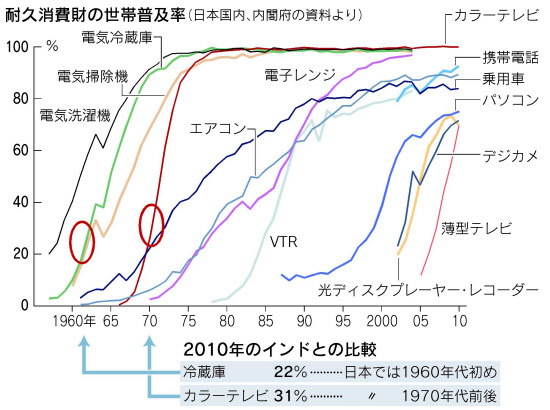

図7は日本での主な耐久消費財の世帯普及率の推移。1950年代以降、「三種の神器」といわれた洗濯機、冷蔵庫、テレビが普及し始め、時代を追いながら、乗用車、エアコン、電子レンジ、VTR、パソコン、デジカメ、薄型テレビなど次々に新たな耐久消費財が家庭に浸透していったプロセスが読み取れる。

インドでの普及率をこのグラフに当てはめてみると面白い。

例えば、2010年の冷蔵庫だと22%。つまり、日本の1960年代初めのころの段階ということになる。これがカラーテレビなら31%。つまり、日本の1970年前後という段階になる。

池田勇人首相が国民所得倍増計画を掲げたのが1960年。以来、日本人は懸命に働き、豊かな生活を手に入れた。1964年に開催された東京五輪に向け、新幹線や高速道路、下水道などのインフラ整備も急ピッチで進んだ。一生懸命に働けば、努力が報われて豊かになれる。そんなチャンスがあふれていた時代。現在のインドもまさにそんな空気に包まれているわけだ。

「養成ギプス」「ちゃぶ台返し」で"文明の衝突"

とはいえ、アニメを日印で共同制作する過程では数々の"文明の衝突"もあった。

例えば、星飛雄馬が体に着けていた「大リーグボール養成ギプス」(写真8)。

インドのスタッフからは「子どもへの虐待と受け取られかねない」と注文が付いた。そこで、話し合いの結果、強力なバネではなく、自転車のゴムチューブを使ったややマイルドな印象の「養成ギプス」に切り替えることにした。「原作のインパクトをできるだけ損なわないように苦心した」と古賀さんは振り返る。

さらに議論になったのが、父、一徹が激怒した際の「ちゃぶ台返し」(写真9)。

「食べ物を粗末にすることは好ましくないし、現実にありえない」とインド側に拒否反応が起きた。「日本人もちゃぶ台返しはめったにしない。あくまでもシンボル的な演出だから」と古賀さんは説明。現在、双方の妥協点を巡って調整作業を進めているという。

このほか、登場人物の目鼻立ちや服装、飲酒の場面などについてもインドで受け入れられやすいように修正しているようだ。

ところで、原作で作画を担当した川崎のぼるさんは「巨人の星」のインド版へのリメークについてどう考えているのだろうか?

「もしかしたら、許しが出ないかもしれない……」。当初、講談社内ではこんな声も上がったらしい。だが、古賀さんが熊本県に住む川崎さんの元に説明に出向いたところ「面白い話じゃないか。構わないよ」と快諾してくれたという。

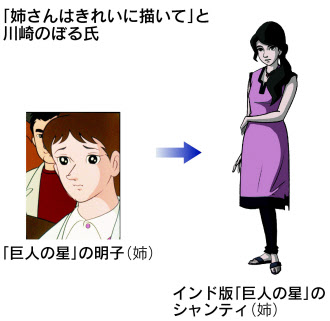

ただ、川崎さんは1つだけ条件を付けた。

「明子姉さんだけは美しく描いてほしいな」――(写真10は原作の主人公の姉、明子、写真11はインド版の主人公の姉、シャンティ)

「飛雄馬」名前の由来とは?

少し話が脱線するが、ここで豆知識を紹介しよう。

インド版の主人公の名前、スーラジはヒンディー語で「太陽」を意味するという。では、原作「巨人の星」の主人公の名前、飛雄馬(ひゅうま)という名前がどうして付けられたのかご存じだろうか? かなりユニークな名前なので、不思議に思っている方がいるかもしれない。

「梶原一騎伝」(斎藤貴男著、新潮文庫)によると、実は「人間」を意味する英語、ヒューマンをもじった名前なのだそうだ。故梶原一騎さんが作品を通じて「人間」「ヒューマニズム」を描こうとしたことに由来するらしい。

さらに言うと、構想の段階では、飛雄馬の名前は「難しすぎる」という理由で、一時は主人公の名前を「明」に変更する案が検討されていた。だが、梶原さん本人や編集者らの強い要望で、当初の「飛雄馬」に差し戻された経緯があるという。この結果、「明」という名前は姉の「明子」としていかされることになった。

活力や存在感で押され気味?

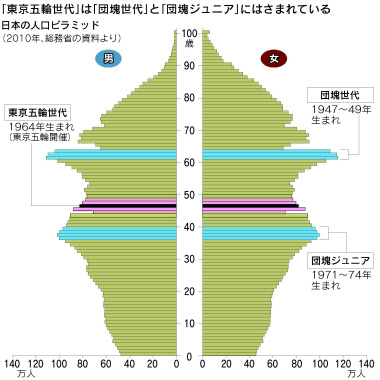

最後に日本の人口ピラミッド(図12)で「東京五輪世代」の立ち位置を確認しておこう。

「東京五輪世代」は、「団塊の世代」(1947~49年生まれ)と「団塊ジュニア」(1971~74年生まれ)に挟まれていることが分かる。東京五輪が開催された1964年生まれの人口は、男女合わせて約163万人。これが、「団塊の世代」に属する1949年生まれの人口だと男女合わせて約226万人、「団塊ジュニア」に属する1973年生まれの人口だと男女合わせて約202万人。

同年齢人口が多く、日ごろから激しい競争にもまれている「団塊の世代」や「団塊ジュニア」に比べると、「東京五輪世代」は活力や存在感でやや押され気味かもしれない。だが、「団塊の世代」がようやく定年期に差し掛かる中で、「団塊ジュニア」の先輩として、次第に社会で責任あるポストや権限を任されつつあるのが「東京五輪世代」だともいえる。

今回、実現したインド版「巨人の星」プロジェクトには、そんな「東京五輪世代」の様々な情熱やこだわり、さらには自らの世代に対するエールも込められていると考えるのは、少々うがちすぎだろうか……。

講談社国際事業局担当部長 古賀義章さん

――なぜ日本アニメをリメークしようと考えたのか

「初代編集長として創刊した雑誌『クーリエ・ジャポン』を軌道に乗せた後、上司から『次に何がやりたいか』と聞かれ、すぐに『インドで事業がしたい』と答えた。大学2年のとき、4カ月ほどインドを貧乏旅行した体験が頭に強く残っていたから。『クーリエ』創刊時もゼロからのスタートだった。ものを作ってきたという自負がある。誰もやっていないことがしたかった」

――インド版「巨人の星」では野球をクリケットに置き換えた

「インドの人気スポーツはやはりクリケット。子どもたちがボールとバットを持ち、狭い路地裏で遊んでいる。昔の日本の風景とよく似ているので瞬時にひらめいた。高度成長期の日本も建設ラッシュ。貧しかったけど、活気があった。すんなりと受け入れられる土壌がインドにはある。ヒットするという可能性を感じた」

――インドでのビジネスの大変さは何か

「市場調査からパートナー探し、契約交渉などすべてがゼロからの勉強。日本アニメのリメークは初めての試みだし、生活習慣や文化、商慣習が違うことも大変だった。ただ、中国のように外国アニメの放映に規制はない。法社会なので著作権への意識も決して低くない。市場は巨大だし、成長も期待できる。クリケットを題材にしており、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、豪州、ニュージーランド、南アなどへの展開も可能。コンテンツ輸出のモデルケースになりうると思う」

博報堂出版・コンテンツビジネス局アカウントディレクター 宇都宮毅さん

――プロジェクトにかかわったのは「東京五輪世代」が多い

「僕も古賀さんも1964年生まれだし、気が付けば同世代が多くて驚いた。おかげで色々助けてもらった。このプロジェクトは与えられた仕事ではなく、自分たちの中からわき上がった夢。勝手に企画書を作り、イメージビデオを作り、励まし合いながら、一つ一つ壁を突破してここまでこぎ着けた。クール・ジャパンはオタク文化だけじゃない。『スポ根』だってあると感じていた」

――マーケティング戦略としてどう展開する

「子どもだけでなく家族で見てもらいたい。そのため、子ども向けアニメのチャンネルとはあえて組まず、一般チャンネルの大手、カラーズを通じて放映することにした。放映時間も日曜日の朝10時。家族そろって視聴できる時間帯だ。インドでは土曜日も働くし、日曜日の午後には映画館などに外出してしまう。大人の視聴者も獲得できれば、スポンサーにとって大きな魅力になる」

――インドのテレビ放送業界はどんな状況か

「地上波はほとんどなく、衛星放送かケーブルテレビが主体。全体の2億3千万世帯のうちテレビの所有世帯は60%。様々な現地語放送があり、テレビ局は600以上ある。平均世帯人数は5.5人で大家族で視聴している。映画、ドラマの人気が高い。インド版『巨人の星』もアニメというよりもドラマとして展開したい」

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。