腸からはじめる全身アンチエイジング

あなたは腸のことをどれだけ知っていますか?「食べ物を消化吸収し、いらないものを排泄(はいせつ)するところ」。そう答えた人は、もちろん正解。一方で、腸が驚くほど多彩な役割を持っていることが分かってきました。

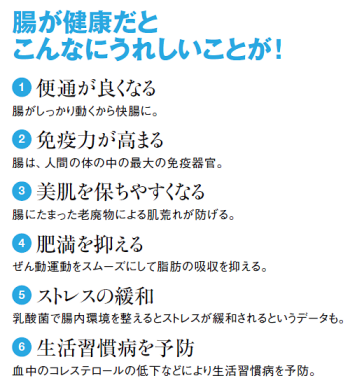

最近の研究によると、腸の状況いかんで、肌の保水量やハリに変化を生じることや、やせたり太ったりすることが分かり、アンチエイジングをつかさどる器官だということが明らかになってきました。「腸の若さを保つことこそ、その人自身の若さを保つ近道といえます」と理化学研究所イノベーション推進センターの辨野義己さんは話します。そして、その腸の若さと健康を保つために不可欠なのが、腸内細菌のバランスを良好に保つことなのです。

食生活の乱れやストレスは、腸の疲れにつながります。自覚しているお腹の不調が無くても、下のような症状がある人は腸が疲れ、老化が進んでいる可能性大です。

□最近、なんだか疲れやすい

□風邪をよく引く

□肌が荒れている

□ストレスがたまっていると思う

□食事が偏りがちで、野菜をあまり食べていない

□運動不足だ

□コロコロとしたウンチが出る

□ウンチが硬くて出ないことがある

□トイレに行った後もすっきりしない(残便感がある)

□下剤に頼ることがよくある

腸内にはさまざまな細菌がいますが、腸内環境が悪化して、"善玉菌"より"悪玉菌"が勢力を伸ばすようになると、腸の中で有害な物質が作られ、肌や血管の老化を引き起こす原因にもなります。

東北大学大学院農学研究科教授の齋藤忠夫さんは、「これまで腸の中には、100種類、およそ100兆個程度の腸内細菌がいると考えられていましたが、新しい遺伝子解析法の一つである"メタゲノム解析"を使って調べたところ、私たちの体の全細胞数の実に150倍に当たる9000兆個も腸内細菌がいることが分かりました。一方、これほどたくさんの菌の中で"善玉菌"といわれる菌はほんの一握りだったのです。腸の健康を保つには、いかに少数派の善玉菌を維持するかが重要になるでしょう」と話します。

善玉菌を一定のレベルに保つための方法の一つが、外からそれらを補うことです。「生きたまま腸まで届く乳酸菌やビフィズス菌が含まれる発酵食品を日々摂取すれば、これらの菌が腸で働くだけでなく、元々腸にいた善玉菌を元気にして腸内環境を整えてくれます」(辨野さん)。

また、2006年には、腸内細菌が肥満に関係する可能性があるという研究結果が示されました。肥満型とやせ型のマウスの腸内細菌を調べたところ、それぞれに特有の腸内菌叢(きんそう)があったのですが、無菌状態で飼育したマウスに、肥満マウスの腸内細菌を移植すると、やせマウスの腸内細菌を移植した場合よりも体脂肪量が増加したのです。人を対象とした調査でも、肥満型とやせ型で腸内細菌のバランスが異なり、肥満の人が食事制限でやせると、1年後にはやせ型特有の腸内細菌バランスに変化することも分かりました(Nature:444,1027-1031,2006)。つまり、腸内細菌をコントロールすることで、ボディラインのコントロールが可能になるかもしれないのです。

一方、腸は外敵から身を守る上でも最も大切な器官です。腸は体の中で最大の免疫器官で、免疫機能の6~7割を担っているといわれます。腸を広げるとテニスコート1面分の広さになるそうですが、そこにセンサーを張り巡らせ、入り込んだ病原菌などの外敵を見つけては排除しているのです。これを"腸管免疫"といいますが、こうした腸管免疫の機能は加齢とともに低下してしまいます。

肥満や感染を防ぐためにも、乳酸菌やビフィズス菌などが入った食品をとることが有効です。というのは、乳酸菌やビフィズス菌を新たに入れることが刺激になって腸内菌叢が変化したり、腸管免疫の機能を高めるからです。

■乳酸菌やビフィズス菌で続々報告される健康効果

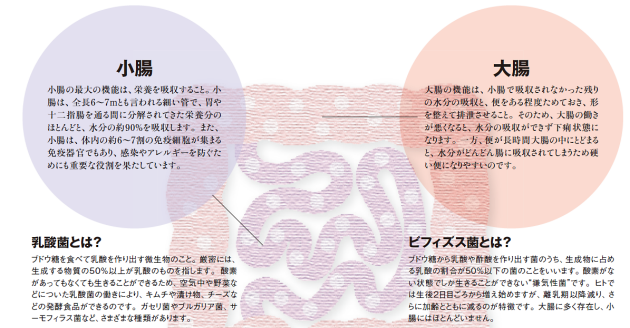

乳酸菌やビフィズス菌の基本的機能は、お腹の調子を整える"整腸"作用でしょう。どちらもエネルギーを作り出すために発酵を行い、その結果乳酸を作り出します。酸性の乳酸が増えると、腸の中がアルカリ性好きの悪玉菌にとってすみづらい環境になるのです。また、乳酸が腸を刺激してぜん動運動を促すとともに、腸の中に水分を呼び込み便を排泄しやすい硬さにすることで、便秘や下痢を防ぎます。

腸内環境が改善すると、肌荒れやニキビなどの改善にもつながるようです。「悪玉菌が多いと、さまざま有害物質が多く作られ、それが肌荒れの原因になると考えられるから」と辨野さん。

乳酸菌を継続してとったところ、肌の水分量が増えたり、弾力性が高まったという研究報告もあります。このように、乳酸菌には腸内で発生する有害物質を減らしたり、ヒアルロン酸などの合成を促すことにより美肌をもたらす作用もあるのではないかと、さまざまな研究が進められています。

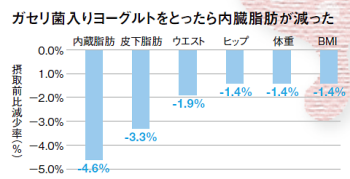

■内臓脂肪や皮下脂肪も乳酸菌が抑える?!

美肌とともに、女性にうれしい効果が内臓脂肪や皮下脂肪の蓄積を抑える作用です。この効果が報告されているのは「ガセリ菌SP株」という乳酸菌です。76ページ左のグラフにあるように、この乳酸菌が入った発酵乳を食べた試験で、内臓脂肪が平均4.6%、皮下脂肪が3.3%減少しました。この菌は、日本人の腸内から採った乳酸菌で、整腸作用や、血中コレステロール低下作用があることも分かっています。詳しいメカニズムは解明されていませんが、ガセリ菌SP株は小腸に多く存在し、小腸の腸内細菌バランスを良くすることで、ぜん動運動を活発にするらしい――。つまり、腸内を食べ物がスムーズに動くことで、小腸で脂肪が十分に吸収しきらないうちに便として排泄し、肥満を抑制するのではと研究チームは考えています。

■ビフィズス菌がつくる酢酸の働きに注目

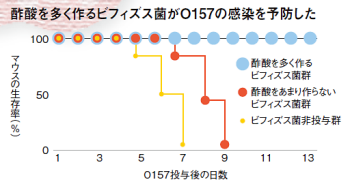

乳酸菌とビフィズス菌は善玉菌としてひとくくりにされることが多く、その違いは意外と知られていません。乳酸菌は小腸と大腸に多く分布し、"小さな糖"をエサにしますが、ビフィズス菌はほとんど大腸にしかおらず、乳酸菌が食べられないオリゴ糖などの"大きな糖"を食べることができます。そしてその代謝物として乳酸菌は一般的に作らないとされる酢酸を作ります。このビフィズス菌が作る酢酸が病原菌の感染予防に関与するという研究が報告されて注目を集めています。

ビフィズス菌は、病原性大腸菌O157などの感染を防ぐらしいとされていましたが、このほど理化学研究所、東京大学、横浜市立大学の共同研究により、このメカニズムが解明されました。ビフィズス菌が酢酸をたくさん作ると、O157の感染を防ぐ腸管の抵抗力が高まるということが分かったのです(右下グラフ)。

さらに、酢酸は大腸の細胞の重要な栄養源にもなります。ほかに腸内細菌が作る酪酸などを含め、短鎖脂肪酸と呼ばれるこれらの成分から、ヒトが得るエネルギーは、1日の総摂取カロリーの2~10%になるともいわれます。

また、短鎖脂肪酸には腸管のバリア機能を高める作用のほか、老化の原因の一つである炎症を抑える作用もあります。この短鎖脂肪酸をしっかりつくり出すためには、腸内細菌のエサとなる、食物繊維などが豊富な食事をすることも必要です。「腸の調子が思わしくない、便秘だという人の多くはお米や野菜をあまり食べない生活をしています。しっかり便を出すには、便のカサを増すための素材が必要。便秘解消だけでなく、腸への十分な栄養補給のためにも、生きた乳酸菌やビフィズス菌をとるだけでなく、ご飯と野菜もしっかり食べてほしい」と辨野さん。

■乳酸菌とビフィズス菌入りのヨーグルトを選ぶ

このように、腸内環境を整えるとともに、腸管免疫を正常に働かせるためにも大切な乳酸菌やビフィズス菌は、それぞれの持ち場で独自の働きをしています。ですから、小腸と大腸の両方の健康を保つためには、乳酸菌とビフィズス菌が入ったヨーグルトなどを選ぶのが良さそうです。「乳酸菌やビフィズス菌は、人それぞれの相性もあります。自分に合った菌を見つけるには、まずは1週間ほど同じものを試すといいでしょう。便の調子が良ければ、合っている証拠です」と辨野さん。

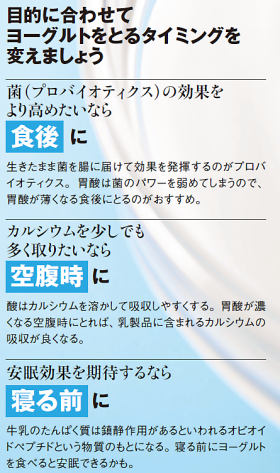

効果を高める「摂取のタイミング」もあるようです。齋藤さんは次のようにアドバイスします。「乳酸菌やビフィズス菌自体の効果を得たいのなら、胃酸の影響を受けにくい食後がおすすめ。ヨーグルトに含まれるカルシウムの効果を高めるには、胃酸の作用が働きやすくなることで、カルシウムの吸収が高まる空腹時がいいでしょう。また、乳たんぱくは、鎮静作用や睡眠誘導作用のある成分の元になるので、寝る前に食べれば心地よい眠りを得られる可能性があります」。

毎日の食生活で上手に乳酸菌とビフィズス菌をとって、キレイと若々しさを維持しましょう。

(ライター 武田京子、構成 堀田恵美)

[日経ヘルス プルミエ2011年春号の記事を基に再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。