バービー人形、変遷で世相がわかる

編集委員 小林明

世界中の女性が着せ替え遊びに熱中してきたバービー人形。1959年の誕生から50年余りの長い歴史を振り返ってみると、意外な秘話が数多く隠されていることに気付く。顔や体の動きなどの変遷を追い掛ければ、時代の世相も透けて見えてくる。今回はバービー人形にまつわるウンチクを紹介しよう。

1万体以上所有する世界的な収集家が浅草にいた!

取材に訪れたのは東京・浅草。雷門のはす向かいに本社を構える伸銅品問屋、関口冨美雄商店の関口泰宏社長は世界でも有名なバービー人形の収集家として知られる。もともとは古いブリキの玩具などを集めるのが趣味だったそうだが、80年代初めのある日、東京・高円寺にある"懐かしグッズ"の専門店「ゴジラや」の顔なじみの店主から購入を勧められたのがバービー人形だった。

59年の皇太子(現天皇)と美智子さまのご成婚を記念して作られたとされる非売品。バービーは純白の着物に身を包み、ケンは和風の柄のタキシードに日本刀という珍しいいでたち。「値段は20万円でかなりの出費だったが、思い切って買ってみることにした」と振り返る。

後に、それが大変価値のある「レアもの」だったことを知り、バービー人形の世界に足を踏み入れるきっかけとなった。「昔からファッションには興味があったんですよ。人形を観察すると、服の細かな作り込みなどが素晴らしいことが分かるのでその魅力に引き込まれた。米国で開催される収集家のコンベンションに買い付けに出掛けたこともある」。今でも年に50体くらいは買い続けているそうだ。

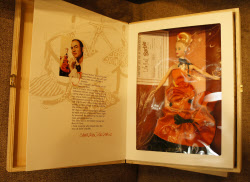

現在では1万体以上を所有し、展示イベントなどにも積極的に出品(今回掲載した写真はすべて関口さんの収集品)。特に好きなのは日本で製造されていた59年から70年代初めまでの製品だとか。「丁寧な作り込みで生産に携わった人や職人たちの意気込みが伝わってくるような気がする」と柔らかな視線を人形に注ぐ。

実はバービーは日本生まれ

バービーが誕生したのは59年のことだ。

米マテル社の共同創業者のハンドラー夫妻が欧州に家族旅行した際、見つけたマスコット人形「ビルド・リリ」をヒントに着せ替え人形の開発を思い立った。早速、日本の玩具問屋、国際貿易に開発・生産を依頼。衣装デザイナーのシャーロット・ジョンソン女史を日本に派遣し、滞在先の帝国ホテルにミシンを持ち込み、1年以上も試作を繰り返しながら完成させたという。

実はバービー人形は日本生まれだったのだ。

ところで、バービー人形の歴史をたどると、時代によって顔つきが大きく変化しているのがわかる。

女性の社会進出や男女平等の風潮が反映?

59年の第1号(ナンバー1)からバービー人形の顔つきは細面で向かって左方向への「流し目」(サイドグランス・アイ)ですましている。何となく素っ気ないクールな表情だ。だが1971年からは、その「流し目」が、正面を見据える目(センター・アイ)に変わり、やがて77年からは歯を見せて明るく笑う表情になる。

時代を経るごとに、自己主張する意志が徐々に強くなっている印象だ。

「女性の社会進出や男女平等の風潮が浸透してきたことの反映ではないか」。関口さんはこうみる。

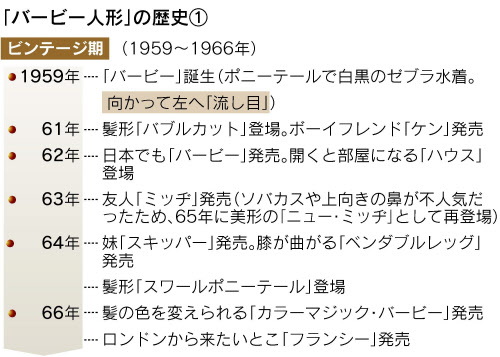

バービー人形の歴史は、収集家の間では大まかに初期の「ビンテージ期」(59~66年)、ロンドンのファッションや音楽に影響を受けた「モッズ/リアルアイラッシュ期」(67~76年)、3人の女性探偵が男性顔負けのアクションで活躍する米人気ドラマ「チャーリーズ・エンジェル」に出演した女優、ファラ・フォーセットをイメージしたともいわれる「スーパースター期」(77年~)に分けられる。

バービー人形を3期に分類

顔つきの3段階の変遷は、それぞれの時期を代表する表情だ。さらに、体の動き方や顔、髪の構造、販売戦略なども大きく変化している。

たとえば、「ビンテージ期」では膝が曲がる「ベンダブルレッグ」や髪の色を変えられる「カラーマジック」、「モッズ/リアルアイラッシュ期」ではまつげを植毛にした「リアルアイラッシュ」や腰をひねって流行のツイストが踊れる「ツイスト&ターン」やセリフを話す「トーキング」、「スーパースター期」では様々な人種のバービーや有名ブランド・デザイナーとのコラボ商品などが次々と登場する。

つまり、女性がより活動的になり、世の中の様々な場面に関与したり、人種の多様化に対応できるように変化してきたわけ。職業もキャビンアテンダントだけでなく、パイロットや、医師、会社役員、宇宙飛行士、海兵隊員、女優、外交官、オリンピック選手、ニュースキャスター、大統領候補などにまで広がってくる。

時代別に分けて、さらに詳しく変遷を見てみよう。

まず「ビンテージ期」(59~66年)。

日本での正式発売は1962年

59年の第1号は髪をポニーテールに結い、白黒のゼブラ水着を着用。両足と靴の裏に穴が開いており、足元のステージに付いた金属製の垂直棒を差し込んで人形を立てる方式を採用している。これは第1号だけの方式なので収集家が鑑定する際に参考にしているようだ(第2号以降は脇の下などで人形を支えるスタンドに変更)。

髪形は当初の「ポニーテール」→泡のようなカーリーヘアの「バブルカット」(61年)→前髪をサイドに流して後方でまとめる「スワールポニーテール」(64年)などに変化。開くと部屋になる厚紙製の「ハウス」(62年)、付属した水溶液で特殊加工を施した髪の色が変えられる「カラーマジック・バービー」(66年)なども発売。遊ぶ領域が多様化してくる。

東京五輪開催に向けて高度経済成長を経験し、生活水準も急速に高まった日本でも62年にバービー人形が正式発売された。

衣装はパリ・コレのエレガンス

衣装は基本的にパリ・コレのオートクチュール(高級仕立て服)の流行を参考にしたエレガントな装いが多い。ただ、この時期の後半になると、ビートルズやローリング・ストーンズ、スーパーモデルのツィッギーなどの人気が高まり、既存の価値観や伝統を打ち破る英国初の流行が世界を席巻。

膝小僧が丸見えになるミニスカート・ブームが起きるなど、バービー人形自身も"変身"する必要に迫られていった。

66年にロンドンから来たモダンないとこ「フランシー」の登場は、こうした変化の先駆けにもなったようだ。

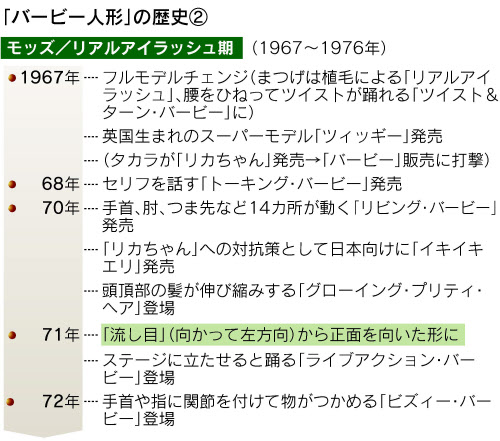

「ビンテージ期」に続き、「モッズ/リアルアイラッシュ期」(67~76年)が到来する。

まつげが植毛、腰をひねってツイストも踊る

大きな変化はまつげがペイントから植毛(リアルアイラッシュ)になり、さらに当時、流行していたツイストが踊れるように腰をひねることができる仕掛けが付いたこと(ツイスト&ターン・バービー)。「モッズ」(Mods)とは「モダンズ」(Moderns)などの略で、66年ごろにロンドンで起きた若者のライフスタイルや音楽、ファッションのことを指す。

男の子のようなショートヘアに折れそうなくらいスレンダーな体形でミニスカートがよく似合うツィッギー人形は人気を博した(ツィッギーは「小枝のような」という意味)。

話す、髪が伸縮、物をつかむ……

レコード盤が内蔵され、首の後のヒモを引くと複数のセリフを話す「トーキング・バービー」(68年)、手首、肘、つま先など14カ所が関節で動く「リビング・バービー」(70年)、頭頂部の髪が伸び縮みする「グローイング・プリティ・ヘア」(70年)、ステージに立たせると振動で踊る「ライブアクション・バービー」(71年)、手首や指に関節を付けて物がつかめる「ビズィー・バービー」(72年)なども登場。より動的な遊びが可能になった。

71年からは、向かって左方向への「流し目」でなく、正面を見据える表情に変更。「自己主張」を感じさせる顔つきに変化した。90年代を迎えるまで基本的にバービー人形は正面を見据え続けることになる。

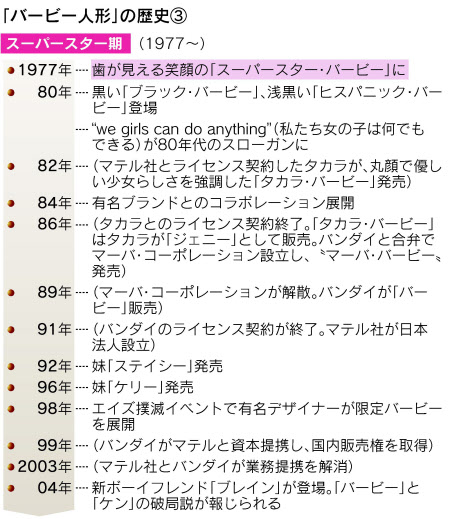

「チャーリーズ・エンジェル」のファラ・フォーセットがモデル?

「スーパースター期」(77年~)は顔が歯を見せてニッコリと笑っているのが特徴。この顔を持ったバービー人形は収集家から「スーパースター・フェース」と呼ばれている。

77年にジョン・トラボルタ主演の米映画「サタデー・ナイト・フィーバー」が大ヒット。トラボルタの決めポーズが流行し、若者はディスコ・ダンスに夢中になった。ファラ・フォーセットらがふんする女性探偵が大活躍する「チャーリーズ・エンジェル」も76年から米国で放映され、ブームになった。「スーパースター・フェース」はファラ・フォーセットをイメージしたともいわれている。

こうした健康的で行動的な世の中の風潮がバービー人形の顔つきを快活な表情に変えたようだ。

バービー人形は多様な人種にも幅広く対応する。

80年には肌が黒い「ブラック・バービー」、浅黒い「ヒスパニック・バービー」も登場。さらに人種の違う世界各国のバービーが民俗衣装で登場するシリーズ「ドールズ・オブ・ザ・ワールド」の展開も始まった。

「私たち女の子は何でもできる」

米マテル社が掲げた80年代のスローガンは"we girls can do anything"(私たち女の子は何でもできる)――。

バービーがふんする職業も実に多岐にわたり、日本では86年に男女雇用機会均等法が施行された。

こうした女性の社会進出の機運をバービー人形は自らの変化の中に取り込み、またバービー人形自身も女性の社会進出の機運を力強く後押ししてきたわけだ。

バービー人形を見れば、世の中の変化が見えてくる。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。