新「洗濯表示」読めますか? 戸惑わない攻略法

編集委員 小林明

イラストが何の記号かお分かりだろうか? 駐車場? それとも交通標識?

実はいずれも今年10月20日に新たに日本工業規格(JIS)として制定されたばかりの「洗濯表示」である。つまり、洗濯、漂白、乾燥、アイロン、クリーニングなどの仕方や注意事項を示す記号なのだ。

意味は、左上が「ドライクリーニング可」、右上が「酸素系漂白可」、左下が「日陰でつり干し」、右下が「乾燥機可(高温)」――。おそらく予備知識がないと、記号がそれぞれ何を意味するのか推測するのは難しいだろう。

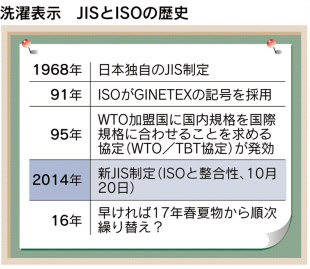

新表示は2016年末ごろから登場

衣類などのラベルに印刷されるこれらの新「洗濯表示」は早ければ2016年末ごろ(17年春夏物)から順次登場し、一定の併用期間を経た後、全面的に刷新される見通しだ。これに伴い、1968年からずっと使われてきた現行の日本独自の洗濯表示は歴史的な役割を終えることになる。

洗濯表示は日常生活に欠かせない基礎知識。だが、こうした新表示の意味を理解するにはちょっとした"学習"が必要になる。何だか面倒臭そうに感じるかもしれないが、基本ルールさえ覚えておけば理解するのはそれほど難しくない。

そこで今回は新「洗濯表示」の読み方の攻略法を解説しよう。

ISOの規格をJISに採用

そもそも世界の「洗濯表示」は日本独自のJIS、欧州を中心に普及した国際標準化機構(ISO)の規格、米国独自のASTMの「三大勢力」に分かれていた。各地域の気候風土や文化に根ざした洗濯の方法が異なるうえ、規格の標準化を巡る政治的な思惑も足かせになっていたためだ。

だが1995年に世界貿易機関(WTO)加盟国に国内規格を国際規格に合わせるように求める協定(WTO/TBT協定)が発効したことから規格を標準化しようという機運が高まり、長い交渉の末、ようやくJISとISOの整合性が図られることになった。

ちなみにISOとASTMの記号は似通っており互いに類推することが可能。そのため、形状や分類がかなり異なるJISとISOをどう統合するかが大きな懸案事項になっていたのだ。

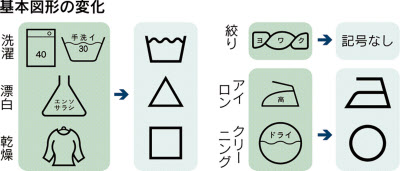

JISが定める「洗濯表示」の変化は大まかに基本図形と付加記号の2つ。

それぞれのポイントを説明しよう。

洗い「たらい」、漂白「△」、乾燥「□」、クリーニング「○」…

まず基本図形。洗濯は「たらい」、漂白は「三角」、乾燥は「四角」、アイロンは「アイロン」、クリーニングは「円」で示される(絞りの記号は廃止)。

ここで気をつけたいのが洗濯の記号。現行で手洗いは「たらい」、洗濯機による洗いは「洗濯機」と2種類の図形に分かれているが、新表示ではすべて「たらい」に統一される。だから、たとえ「たらい」の図形があっても手洗いを意味するとは限らないので注意が必要だ。

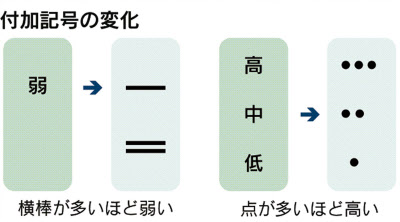

横棒が多いほど「弱」、点が多いほど「高」

次は付加記号。現行では強弱を「弱」という漢字で示しているが、新表示では「横棒」の数で示す。「横棒がない」のは通常の強さ、「1本」は弱く、「2本」は非常に弱くという意味。棒の数が多いほど弱くなる。

一方、温度。現行では「高」「中」「低」という漢字で示しているが、新表示では「点」の数で示す。点が「1つ」は低、「2つ」は中、「3つ」は高という意味。点の数が多いほど温度が高くなる。

攻略法としては「横棒は力を弱くするマイナス」だと考えると覚えやすい。マイナスの数が増えるほど弱くなるからだ。一方、「点は火の数」だと考えると覚えやすい。点の数が多いほど温度が高くなるからだ。

このように基本ルールをおさえておけば意味を容易に理解できる。

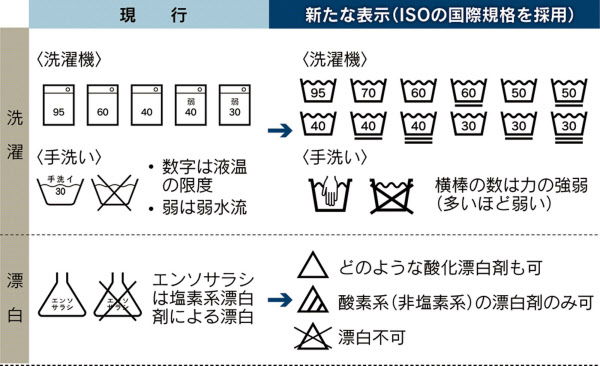

もう少し細かく説明するために、現表示と新表示の違いを一覧表でまとめてみた。

手洗いには「手」、酸素系漂白も追加

まず洗濯。すでに説明したように現行では洗濯機は「洗濯機」、手洗いは「たらい」と分かれているが、新表示ではどちらも「たらい」に統一される。たらいの中に人間の手が描かれていれば、手洗いができるという意味。温度帯は現行よりも細かく分類され、セ氏70度とセ氏50度が新たに加わった。「横棒」の数は洗濯する際の強弱を示す。

次に漂白。現行では「エンソサラシ」(塩素系漂白可)と「漂白不可」の2種類しかないが、新表示では酸素系漂白ができるかどうかの記号も加わる。このため、新表示は「三角」(どんな漂白も可)、「三角に斜線」(酸素系漂白のみ可)、「三角にバッテン」(漂白不可)の3種類となる。

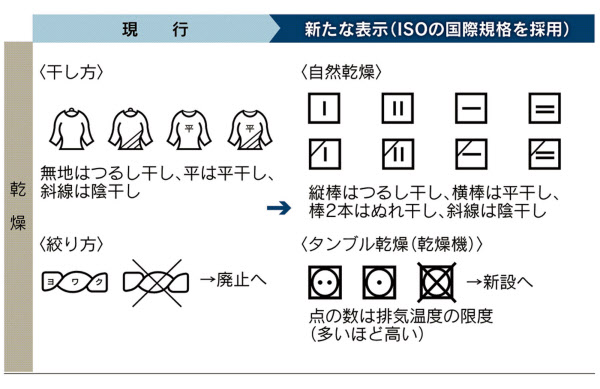

縦棒は「つるし」、横棒は「平」、乾燥機も追加

乾燥については読み方に慣れが必要。現行では無地がつるし干し、平が平干し、斜線が陰干しを示しているが、新表示では「縦棒」がつるし干し、「横棒」が平干し、「斜線」が陰干しを示す。「棒が服が干される向きを示す」と考えると理解しやすい。また、棒が「2本」の場合はぬれ干しを意味する。「水分を多く含んでいるので棒の数が多い」と覚えておこう。

現行にはなかった乾燥機による乾燥(タンブル乾燥)の記号も新たに加わる。排気温度の上限は点が「2つ」ならセ氏80度、「1つ」ならセ氏60度。×が付けば乾燥機による乾燥はできないことを意味する。乾燥機を使う家庭が増えているのでより便利になりそうだ。

P・Fは「ドライ」、Wは「ウエット」

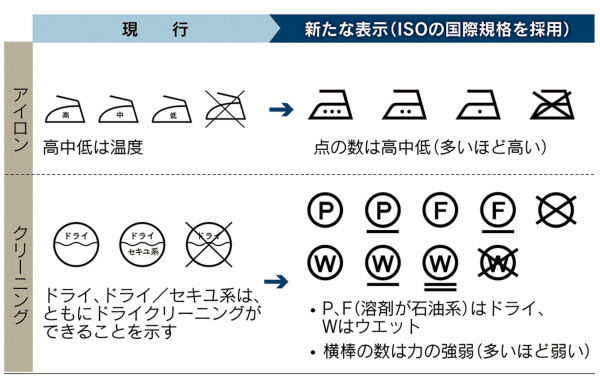

アイロンは点の数が多いほど底面温度の限度が高いことを示す。「3つ」が高(セ氏200度)、「2つ」が中(同150度)、「1つ」が低(同110度)。

クリーニングはP、F、Wとアルファベットが記されているが、これにも簡単なルールがある。覚えておきたいのがW。水を使った「ウエットクリーニング」ができることを意味する。現行ではドライクリーニングの可否しか表記していなかった。

PとFはどちらもドライクリーニングが可能という意味。違いは使う溶剤。Pはパークロロエチレンなど、Fは石油系を示す。ただ、溶剤についてはクリーニング業者が判断するので、消費者は気にしなくてもよい。「Wならウエットクリーニング、PかFならドライクリーニングができる」と覚えておくだけで十分だ。

以上が新「洗濯表示」の読み方のルールである。新表示はISOの規格と同じで世界で通用するので、一度覚えておけば必ず役に立つ。やがて学校の教科書にも掲載され、生活に必要な基礎知識として子どもたちも授業で勉強することになるそうだ。

新表示の導入まであと約2年。洗濯する際に戸惑わないよう、今から読み方の攻略法を頭に入れておくと便利かもしれない。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。