20歳以上の8割は歯周病 実は若い人にも多い

日本の成人の約8割がかかっているという歯周病[注1]。「沈黙の病気」と呼ばれる通り、初期の段階では自覚症状が乏しく、受診した時には手遅れで歯を失う人もいるほどだ。だが、歯を失う原因の第1位が歯周病である[注2]ことは、意外と知られていない。歯周病の最新治療や知っておきたい予防法を、日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座教授の沼部幸博氏に聞いた。

歯周病は、全身の病気に関連する「感染症」

――歯周病は高齢者の病気というイメージがあります。実際のところ、原因は何なのでしょうか。

歯周病が高齢者に多いのは確かに事実です。しかし、20歳以下でも軽度の歯周病を持つ人は6~7割近くいますから、加齢だけが原因ではありません。

歯周病の最大の原因は、不十分な歯みがきによるプラークの沈着です。歯の表面や歯と歯肉の間にたまる白いカスのようなものをプラーク(歯垢)といいますが、これは食べカスではありません。たくさんの虫歯菌と歯周病菌が凝集して歯の表面にくっついた状態です。歯周病菌の正体はグラム陰性嫌気性桿菌といって、「空気を嫌う」、つまり空気の少ない場所を好む菌です。プラークを放置し厚みが増してくると、歯周病菌が増えて悪さを始めます。

――原因となる菌があるということは、歯周病は感染症の一種なのでしょうか。菌がどのように働いて進行するのか教えてください。

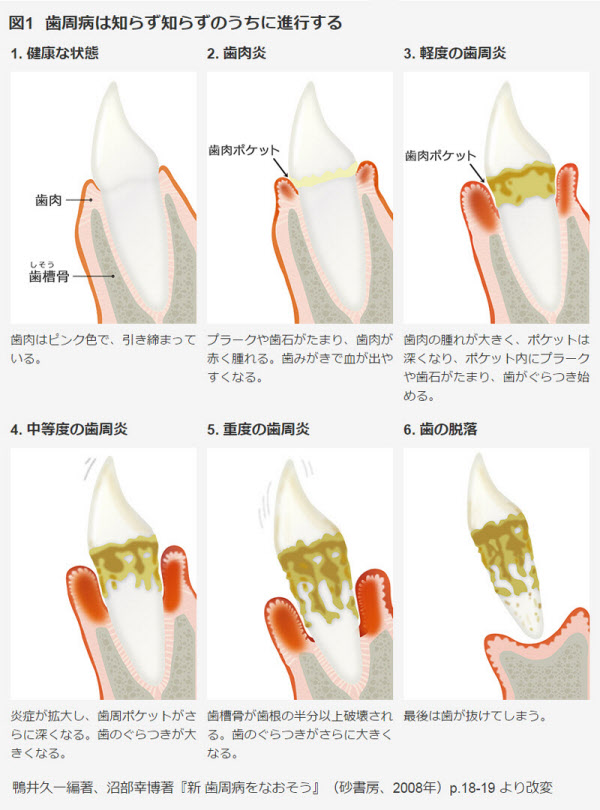

歯周病は感染症といって構いません。健康な歯肉はピンク色ですが、歯と歯肉のすきま(歯肉溝)にたまったプラーク中の歯周病菌が歯肉に入りこもうとすると、歯肉が赤く腫れる歯肉炎を起こします(図1)。このプラークはやがて石灰化して歯石になります。

歯肉炎を放置して病気が進んだ状態が歯周炎です。歯周炎になると、歯と歯茎の間の溝が深くなり、プラークや歯石がさらに根元にもぐりこんで菌の感染が広がり、歯の周囲の骨(歯槽骨:しそうこつ)が溶け始めます。すると、歯肉が後退して歯と歯の間隔が空いて歯が揺れるようになり、最終的には歯が抜け落ちたり、抜歯せざるを得なくなることもあります。

――歯周病は全身の病気と関連すると聞いたことがあります。どうしてなのでしょうか。

歯周病菌は、白血球を攻撃するために毒素やさまざまな物質を出しますが、白血球も菌に対抗してさまざまな物質を出して戦って炎症が生じ、歯周病菌や炎症物質が集積します。この戦いが原因で歯肉が腫れ、歯周病菌や炎症物質は毛細血管を経由して全身に飛び火します。その結果、糖尿病や心疾患、脳卒中などの病気に関連するのです。

最近では腎臓病や関節リウマチ、認知症、がん、さらに女性の場合は早産や低出生体重児にも関連するといわれます。口の中の歯周病菌が直接気管に入り込むことによって、誤嚥性肺炎[注3]の原因にもなります。

[注1] 厚生労働省2011年「歯科疾患実態調査」

[注2] 財団法人8020推進財団2005年「永久歯の抜歯原因調査」

[注3] 誤嚥性肺炎:歯周病菌などの微生物を含む唾液が誤って気管に入り、肺で炎症を起こしたもの。飲み込む機能が低下した高齢者に多い。

中でも、歯周病と関係が深いのが糖尿病です。歯周病を放置して炎症物質が血管に入り込んで全身に運ばれると、膵臓から分泌されるインスリンの働きがブロックされます。インスリンは血糖値を下げるホルモンなので、その作用が低下すれば血糖値が下がらず、糖尿病が悪化するのです。反対に、糖尿病がある人の歯周病を治療すれば、血糖値のマーカーであるHbA1c[注4]が下がって改善することがわかっています。口の中の炎症をなくすことが、糖尿病の改善にもつながるのです。

また、心臓の血管を狭めたり動脈硬化を引き起こすメカニズムに歯周病菌や炎症物質が関与し、狭心症や心筋梗塞の原因の1つであることも知られています。同じ状況が脳血管で起これば脳梗塞に至ることもあります。

歯周病の治療は、再生医療の時代へ

――歯周病はどのように治療するのでしょうか。

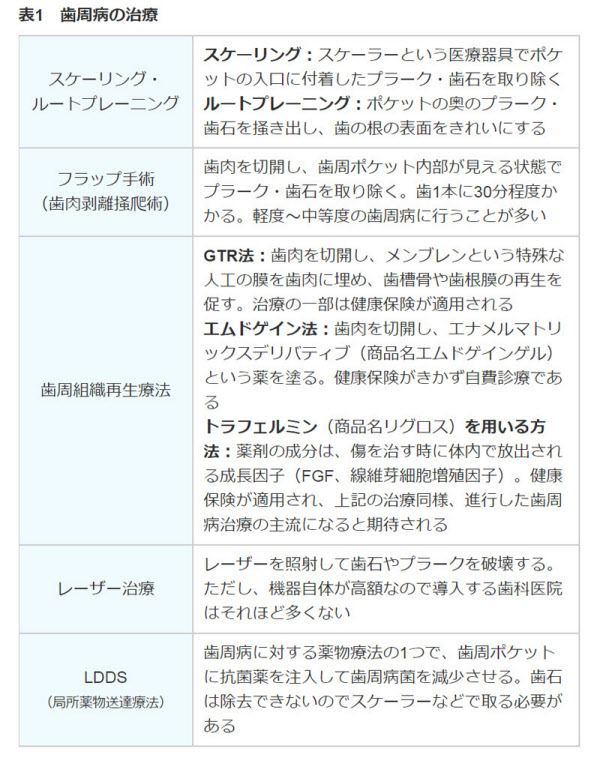

歯周病初期の歯肉炎の段階では、歯に付着したプラークを歯ブラシなどで取り除けば治ります。これをプラークコントロールといいます。しかし、プラークが固まって歯石になると、歯ブラシでは取れません。スケーラーという先端がとがった器具で、歯石などをガリガリと掻き取ります。これをスケーリング・ルートプレーニングといいます(表1)。

プラークや歯石が歯周ポケットの奥まで入り込み、スケーラーなどの器具が届かない場合は、歯周外科手術を行います。メスで歯肉を切り開き、中が見える状態でプラークや歯石を取り去るフラップ手術です。開腹手術と同様に、医師が目で見ながら行うので確実に原因を除去できます。

――進行した歯周病で骨が溶けてしまったら、どう治療するのですか。

歯周炎が進行すると、歯石を除去しても、溶けた骨が完全に戻ることはありません。体の再生能力には限界があります。そこで、できるだけ元に近い状態に戻すために考え出されたのが歯周組織再生療法です。体を治そうとする細胞を元気にさせ、骨などの歯を支える構造を元の状態に近づける治療です。歯肉を切開して人工の膜を入れるGTR法、ジェル状の薬剤を塗るエムドゲイン法などにより、歯の周りの構造は3~6カ月かけて再生します。

さらに、 2016年12月、新しい歯周組織再生剤のトラフェルミン(商品名リグロス)が発売されました。メイド・イン・ジャパン、日本発の歯周組織再生医薬品で、今後は治療の主流になるのではないかと思います。使い方はエムドゲイン法とほぼ同じですが、自由診療のエムドゲイン法と違って健康保険(公的医療保険)が適用されます。

トラフェルミンは、元は褥瘡(じょくそう)、いわゆる床ずれに対する薬を応用した薬剤です。主成分はFGF(fibroblast growth factor;線維芽細胞成長因子)というヒト由来のタンパク質で、皮膚の線維をつくる細胞を活性化し、歯の周囲の骨や歯根膜を元に戻そうとします。ただし、ある程度は復元できるものの、完全に元通りにするのは無理で、進行しすぎた歯周病には効果がありません。

――重度の歯周病になれば、いっそ抜歯してインプラントにするという選択もあるのでしょうか。

顎の骨に人工の根を植えるインプラントは、ほぼ確立したすぐれた治療法です。その一方で、「インプラントが優れているとはいえ、安易に歯を抜きすぎるのではないか」という指摘もあります。

[注4] HbA1c:血液中のブドウ糖がヘモグロビンと結びついたもの。過去1~2カ月の血糖状態を示し、糖尿病の診断基準の1つとされる。

インプラントは天然の歯に代わるものではないので、自分の歯を残せるなら残すべきだと私は思います。インプラントは、歯を残せない時の最後の手段と考えた方がいいでしょう。

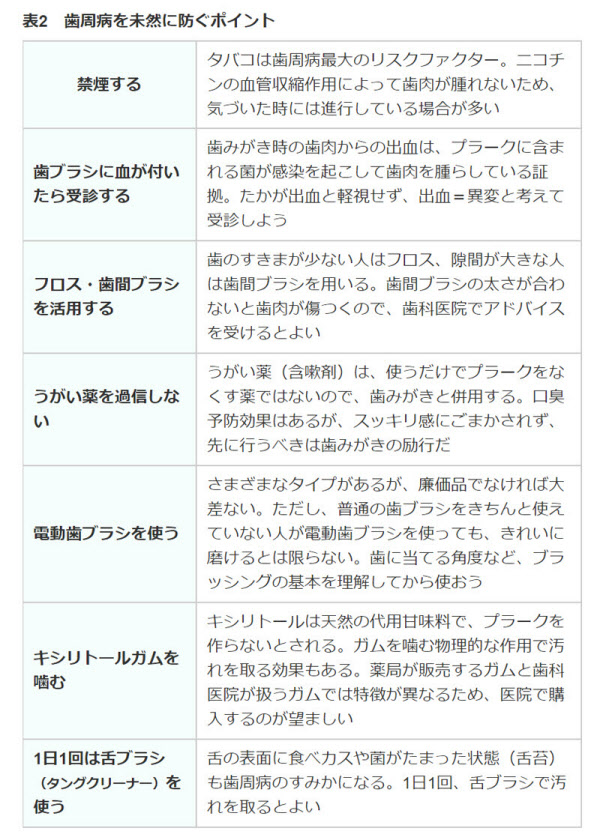

歯周病で歯をなくす人は、口の中のケアを怠って歯をなくすケースが大多数です。その人が、インプラントにした後も引き続きメインテナンスを怠ると、インプラント周囲に再び炎症が発生する恐れがあります。インプラントは骨に植えるため、周りの歯肉に炎症があってもすぐには揺れることがなく、かなり悪化しなければ気づかないこともあります。そうなれば、インプラントを取るか、その周囲を手術するか、この2つの選択になります。インプラントも天然の歯も、日頃のケアが第一です(表2)。

手遅れになる前に、年1~2回歯石の除去を

――早期に治療するためには、どの段階で受診すればいいのでしょうか。

明らかな症状が出る虫歯と違って、歯周病は自分では気づきにくいものです。そのため、多くの人は歯周病が進行してからやっと受診します。本当は歯肉が赤くなる、歯みがきの際に歯ブラシに血がつくなど、初期の歯肉炎の段階で受診してほしいのですが、その程度で歯科医院に来られる方はごくわずかです。

歯科健診が法定健診ではないことも、受診が遅れる理由の1つです。内科の健康診断を受ける機会はあっても、任意の歯科健診を受ける人は少数です。そのため、歯周病で受診したらすでに手遅れだった、ということも少なくありません。

プラークを放置して歯石になると、いくら歯みがきをしても自力では取れなくなります。口の中のチェックと歯石を取りがてら、半年または1年に1回は歯科健診を受けてください。歯石がなくても、定期的に歯みがき方法などのチェックを受けることに意味があります。

――歯周病かも?と思ったら、どのように歯科医院を選べばいいのでしょうか。

重症度によりますが、まずはかかりつけの歯科医院に相談してみてください。その後、専門医を紹介するなど、状態を診て対応してくれます。明らかに重度の歯周病であれば、日本歯周病学会のウェブサイトで近隣の認定医・専門医を探してもいいでしょう[注5]。

[注5] 認定医・歯周病専門医名簿一覧

(ライター 田中美香)

[日経Gooday 2017年2月23日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。