「夏の汗」より臭い「冬の汗」 しっかりにおい対策を

においが印象に残りやすいのはなぜ?

「ある企業が約1000人のビジネスパーソンを対象に実施したアンケートによると、88.9%が『体臭』はその人の第一印象に影響すると答えたそうです。つまり、体臭はビジネスにも大きく影響するということ。最近は自分の体臭を気にする男性が増えています」と五味院長は話し始めた。

同じ五感でも、視覚や聴覚の情報はいったん脳の視床を通ってから大脳新皮質に送られるのに対して、嗅覚は感情や記憶を司る大脳辺縁系にダイレクトに入っていく。そのため、においは記憶に残りやすく、印象が強くなるのだという。

体臭が気になって仕事に集中できなかった経験を持つビジネスパーソンも少なくない。制汗剤を販売するシービックの調査によると、「他人のにおいが気になって仕事に集中できないと思ったことがある」人は49%、「自分のにおいが気になって仕事に集中できないと思ったことがある」人は19%に上った。

「自分の体臭に悩むと、自己否定の心理が強くなり、自信がなくなる。これはビジネスにもマイナスになることでしょう」(五味院長)

わきの下から出る汗はにおいが強い

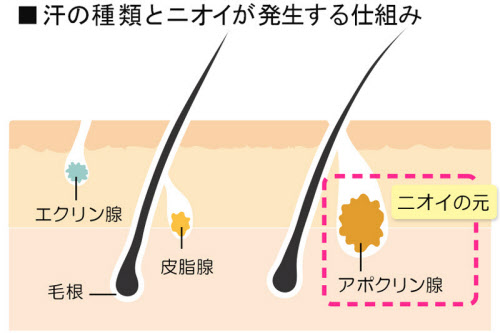

汗腺には全身にある「エクリン腺」と、わきの下や陰部などに集中している「アポクリン腺」の2種類がある。エクリン腺の汗はほとんど水分でにおわないのに対し、アポクリン腺の汗はたんぱく質やミネラルなどのにおい成分を含んでいる。

アポクリン腺は毛穴にあり(下図)、わき毛が濃い人はアポクリン腺も多い。アポクリン腺から出たにおい成分はわき毛に付着し、再び汗をかくとそのにおいが空中に拡散される。そのためワキガ(腋臭)ではなくても、わき毛が濃い男性は処理している女性に比べて体臭が強くなりやすいという。

しかも、「特に冬は、においが強くなりがちなんです」と五味院長は指摘する。

冬にかく汗は濃度が高い

冬の方がにおいが強くなる要因の一つは、汗の成分にある。

汗腺は血管から血液をくみ取って汗を作っている。このとき機能の高い汗腺は血液に含まれるミネラルやアンモニアを血管に再吸収させ、水に近い汗を出す。一方、機能が衰えた汗腺はこの再吸収をうまくできず、血液中の成分が多い濃度の高い汗を出す。つまりミネラルやアンモニアなど、におい成分が多い汗だ。

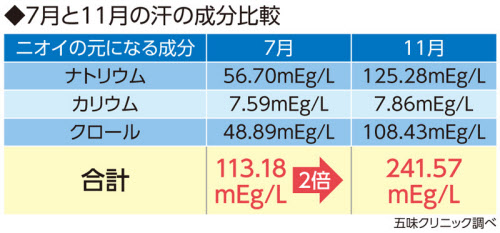

汗腺は使わないと機能が低下する。汗をかく機会が減る冬は、汗腺の機能が衰え、においの強い汗をかきやすくなるわけだ。実際、五味院長が夏(7月)と冬(11月)の汗を調査すると、冬の汗はナトリウムの量が2倍以上になっていた(下図)。ミネラルが多くなると皮膚の表面がアルカリ性になり、常在菌が繁殖するため、いっそうにおいが強くなるという。

夏と冬では、汗のかき方も違う。夏は体温が高くなったときに出る「温熱性発汗」が多い。全身からゆっくりと出る自然な汗だ。一方、気温の低い冬は全身性の「温熱性発汗」は少なくなるが、相対的にわきなどにストレス性の部分汗が多くなる。これは緊張すると手のひらにじっとりと汗をかく「精神性発汗」と同じ。短時間で大量の汗が出るのが特徴だ。

精神性発汗の場合、アポクリン腺の多いわきの下から出ることに加え、急激に出るため、血液成分を再吸収させる余裕がない。そのため濃度が高く、においの強い汗になる。「いったん自分の汗のにおいが気になると、そのストレスでさらに汗をかき、いっそうにおいが強くなる。これを私は『ニオイ・ストレス・スパイラル』と呼んでいます」と五味院長は話す。

冬の方がにおいが強いワケ

(1)ミネラルやアンモニアなどが含まれる濃度の高い汗をかく

(2)夏は全身から汗をかくが、冬はにおいやすいわきの下から出る汗が多い

(3)コートやセーターなど、汗が蒸発しにくい服を着る

発汗を抑え、消臭作用も強いミョウバン

大切なのは、どこかで負のスパイラルを断ち切ること。そこで五味院長が勧めるのはミョウバンを含んだ制汗剤だ。

20~40代の男女11人を対象に五味院長とシービックが行った共同実験で、ミョウバンを使った制汗剤が実際に発汗量を抑えることが確認された。さらにミョウバンには消臭作用もある。アルカリ性を中和して肌を弱酸性に保ち、常在菌の繁殖を抑える機能を有しているからだ。

「ミョウバンは古代ローマ帝国の時代から使われていた最古の制汗剤で、安全性も高い。使うことで汗を抑えられる、という安心感から自信を取り戻し、ニオイ・ストレス・スパイラルを断ち切ることができるのです」(五味院長)

積極的に汗をかくことも大切

ほかに冬の汗対策として、五味院長は「野菜の多い食生活」「汗腺を鍛えること」「早めの汗のケア」を挙げた。

肉食をすると、腸内でアンモニアなどのニオイ成分が産生され、それが汗となって出るため体臭を強くするという。

また、前述したように、汗をかかないと汗腺の機能が衰え、臭い汗をかきやすくなる。日常生活の中で汗をかくことが少ない寒い季節だからこそ、入浴や有酸素運動で積極的に汗をかき、汗腺を働かせることが大切だ。

もともとにおいのしないエクリン腺から出た汗も、長時間放っておくと皮膚の常在菌が繁殖して汗臭さを感じるようになってくる。汗をかいたときは早めに拭き取ろう。「においの分子は水溶性。雑菌を拭き取る効果もあるので、濡れたタオルやハンカチで拭いたほうがいいでしょう」と五味院長はアドバイスする。

汗をかく機会が減る冬は、においの強い汗をかきやすくなる――。汗のにおいが気になる人は、冬こそしっかり対策をしてほしい。

五味常明(ごみ・つねあき)さん

五味クリニック院長。1949年生まれ。昭和大学医学部卒業。昭和大学病院形成外科、多摩病院精神科勤務などを経て、84年より現職。体臭・多汗研究所所長。流通経済大学スポーツ健康学部客員教授。著書に「気になる口臭・体臭・加齢臭」(旬報社)、「なぜ一流の男は匂いまでマネジメントするのか?」(かんき出版)など。

(ライター 伊藤和弘)

[日経Gooday 2017年2月10日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。