疲れ目、眼精疲労に 赤い食材「アスタキサンチン」

ビジネスパーソンはなにかと目を酷使しがち

ビジネスパーソンはパソコンやスマートフォン(スマホ)、ゲーム機など、なにかと目を酷使する環境の中にいる。「疲れ目」「眼精疲労」といった不調が現れやすく、積み重なると肩や首のコリにつながり、仕事の効率を下げる原因になってしまう。

2015年4月に始まった機能性表示食品制度でも、眼精疲労に効く成分として、アントシアニン、ルテインなどが脚光を浴びている。中でも、アスタキサンチンに注目する眼科医が多いようだ。

アスタキサンチンの抗酸化力はビタミンCの6000倍!

アスタキサンチンは、海藻やサケ、エビ、カニ、イクラなどの魚介類に含まれる赤い色素。自然界に広く見られる色素であるカロテノイドの一種だ。カロテノイドにはほかにもリコピン、ルテイン、βカロテンなど600種類以上が知られており、総じて抗酸化作用を持つが、数あるカロテノイドの中でもアスタキサンチンの抗酸化力は非常に強いことが知られている。その抗酸化力はβカロテンの5倍、ビタミンEの1000倍、ビタミンCの6000倍に相当するといわれ、以前から化粧品や美容食品の成分として活用されていた。

果たして、眼精疲労の軽減にはどのように作用しているのだろうか。

「毛様体筋の震え」に着目し、眼精疲労の改善を証明

「アスタキサンチンは、強い抗酸化作用で目の新陳代謝を良好にし、血流を促す働きがあります。それにより目の疲労が軽減され、ピント調節機能もスムーズに。VDT作業(パソコンなどの画面を見て行う仕事のこと)をする人だけでなく、老眼で目が疲れやすい人にも向いています」(梶田医師)。

梶田医師は、アスタキサンチンの抗酸化力に注目した企業からの依頼で、眼精疲労に対する効果を調べる臨床実験に携わった。眼精疲労は、通常の休息では回復しない目の疲れ。目のみならず、肩こりや頭痛といった体の症状も引き起こしてしまう。

□ 目の疲れが激しい

□ 目が乾きやすい

□ 目が充血する

□ 目や目の奥が痛い

□ 視力の低下

□ 肩こり・頭痛

□ 重症になるとめまいや吐き気も

特に働き盛りのビジネスパーソン世代には、長時間手元を見る作業やパソコン業務などで毛様体筋が縮みっぱなしの人が多い。すると目の血流が悪くなり、ピント調節機能が低下、疲労物質も溜まり、眼精疲労へとつながりやすい。

「眼精疲労が回復したかどうかを評価するポイントが、『毛様体筋の震え』です。腕の筋肉を例に挙げると、重いモノを持つとプルプル震え、限界に近づくと何も持たなくても震えていることがあります。毛様体筋も同様で、疲れがたまると震え、疲れがピークに達するとピント調整していないときでも震え続ける。この毛様体筋の震えを計測できる機器を開発して実験を行いました」と梶田医師。

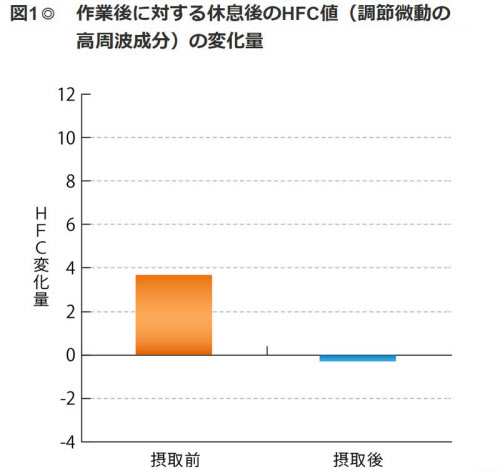

実験の一つは、1日6mgのアスタキサンチンを2週間摂取したグループとしないグループに、30分間ゲーム機を操作してもらうというもの。操作直後と、その後30分の休憩後の調節微動(毛様体筋の震え)を測定した。結果、アスタキサンチンを摂取したグループでは、調節微動の指標が低下したという(図1)。

梶田医師の試験データは、アスタキサンチンを含む食品が「眼精疲労を軽くする」という機能性表示を行う根拠の一つとなった。「目のピント調節機能をサポートする」「目の疲労を軽減する」などの機能を具体的に表示できることで市場が広がりを見せている。

サプリメントは朝にとっておく

アスタキサンチンは体内で作ることができないので、食べ物で摂取する必要がある。アスタキサンチンを多く含んでいるのは、サケ、キンメダイ、エビ、カニ、イクラなどの赤色の魚介類。1日の摂取量の目安は約6mgといわれ、サケの切り身なら2~3切れ、エビでは10匹くらいが相当する。食品だけでとるのが難しい場合はサプリメントに頼ってもいいそうだ。

アスタキサンチンは「目を疲れにくくさせる」のではなく、「疲れから早く回復する」ことが主な効能。「朝に飲んでおくと、会社へ出勤して仕事にとりかかるころから効き始め、眼精疲労の回復を早めます。『目が疲れた』と感じてからとるのでは遅いのです」とアドバイスする。

(医療ジャーナリスト 内藤綾子)

梶田雅義(かじた まさよし)医師

梶田眼科院長。1976年国立山形大学工学部電子工学科卒業。83年福島県立医科大学医学部卒業後、2003年に梶田眼科医院を開業。「目の調節機能(ピント合わせ)の適切な補助は自律神経を安定させる」という独自の考えから、遠近両用レンズを使った調節機能の補助を軸とした治療を行う。長年の研究成果に基づいた調節機能の診断装置をニコンと共同開発。わかりやすい解説で"目の博士"としてメディアへ多数出演。近書に『人生が変わるメガネ選び』(幻冬舎)がある。

[日経Gooday 2016年9月20日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界