「貯蓄あるのにお金が不安」 働く女性の理由と対策

収入があっても、そこそこ貯蓄があっても「将来、貧乏になってしまうかも」と不安に思うのはなぜでしょうか。気鋭の経済学者・井手英策さんに、お金の不安が和らぐ世の中をつくるヒントを聞きました。

日経ウーマン編集部(以下、編集部) 「日経ウーマン」の読者調査によれば、しっかり節約して、貯蓄もそこそこあるのに、"貧困老後が怖い"という働く女性が多いです。

井手 実は日本人は戦後、暮らしにかかるお金を自分の貯蓄で賄ってきた国民なんですね。経済成長している間は、働いてお金をためて、そのお金で子供を学校に行かせ、家を買い、病気や老後の備えができました。ところがこの先は、経済成長がほとんど見込めません。

編集部 少子高齢化で、これから日本はどんどん貧乏になっていく。年金も今より減額される見込み。不安なのも当然?

井手 でも、本当の目的は貯蓄することではなく、一生安心して暮らせることですよね。だとしたら、貯蓄以外にも方法はあります。例えば、みんなでもう少し税金を多く払って、幼稚園や保育園を無料にする、学費を安くする、医療や介護負担もゼロにする。税金を暮らし周りのサービス充実に使って、私たちの生活にかかる"経費"を減らせれば、貧困に陥る不安を和らげることができます。

編集部 でも、それらのサービス、シングル女性にはあまりメリットがない気がします。

井手 そう思うのも無理はないです。これまでの税金の使い方では、特定の地域や人にお金を配ることで「あの人はずるい」「私は損をしている」といった感情を生み出してしまった。いわば国民の間に"分断線"を引いてしまったのです。例えば、保育士や介護士の給与をアップすれば、「どうしてあの人たちだけ」と感じる人もいる。彼らを「得をした」人に見せ、自分たちを「税負担をさせられる人」にしてしまうのです。

編集部 正直、よく分かります。「子供がいる人ばっかりずるい」などと思うことがありました。

井手 でも、病気になったら病院で治療を受けるでしょう? この先、親も自分も介護が必要になる可能性もあるでしょう? そういうとき、無料でサービスを受けられたら安心ですよね?

編集部 なるほど…。

井手 まずは「自己責任」という考え方をやめてみませんか。国に頼らず、自分たちで稼いで貯蓄をし、必要なサービスを買う。それができなかった人を「自己責任」と切り捨ててしまうと、世の中から格差や貧困、生きづらさはなくなりません。

編集部 確かに、もしこの先病気になって、仕事を続けられなくなり、貯蓄も底をついたとき、周りから「自己責任でしょ」って言われたらつらいです。

井手 「自分も含めて、みんなが暮らしやすくなるためには、どう国のお金を使うべきか」を考えることに頭を使いませんか。医療や教育など、みんなに必要なサービスは、所得にかかわらずみんなに配ることにする。そうすれば自分も恩恵を受けられるし、経済的に困っている人も不安から解放されます。

編集部 みんなのことを考える。それが巡り巡って、自分のためにもなる…。

井手 国全体で貯蓄し、上手に使うことが生きやすい世の中につながるのです。

井手さんの提言 1

税金を生かし、暮らしにかかる"経費"を減らそう

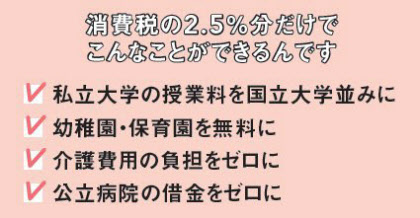

税金を払う=社会に貯蓄するということ。税金が適切に使われれば、医療や教育、介護などにかかる支出を減らすことができる。消費税が1%上がると税収は2.8兆円増えるといわれるが、例えば消費税を2.5%上げ、増収分の7兆円を暮らし周りのサービス拡充に回すだけで、私たちの暮らしにかかるお金の額は劇的に減る(下の図参照)。

井手さんの提言 2

みんなが「得した」と思える仕組みをつくろう

「所得額によって提供されるサービスに違いがあると、税金を負担しているのにサービスを受けられない人の不満が高まり、ギスギスとした世の中になってしまいます」(井手さん)。病気になる可能性は誰にでもある。誰もが年を取り、寝たきりになるリスクを抱えている。「だからこそ、所得の一定割合を税として皆で負担し、皆に必要なサービスは所得額にかかわらず給付をすることで、暮らしの格差を是正しつつ、誰もが恩恵を受けられる社会に近づきます」。

この人に聞きました

経済学部教授

井手英策さん

1972年福岡県生まれ。東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。日本銀行金融研究所、東北学院大学、横浜国立大学を経て現職。専門は財政社会学。朝日新聞論壇委員。『経済の時代の終焉』(岩波書店)で第15回大佛次郎論壇賞受賞。近著は『18歳からの格差論』(東洋経済新報社)。

(ライター 中城邦子、日経ウーマン編集部)

[日経ウーマン 2016年11月号の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。