クックパッドの遊び版 保育士の「欲しかった」を実現

待機児童問題をきっかけとして「保育士」という職業に、かつてないほど世間の注目が集まっています。「保育士はなぜ辞めてしまうのか」。保育士として6年間現場で働いた雨宮みなみさんは、保育士が欲しかった「あること」に注目、起業して保育士支援サイト「ほいくる」を立ち上げました。雨宮さんにその背景を伺います。

"クックパッドの遊び版" 遊びのレシピを検索

「もうすぐハロウィンだから、何か遊びのヒントを探さなくては」。なんとかその日の業務を終わらせて、大型書店へ。お目当ては保育士向けの専門誌。疲弊した頭と体を抱えながら、必死にページをめくり、時節に合った遊びのアイデアを探す。カリキュラムを作る義務感に追い詰められ、頭の中からは遊びを楽しむ「主役」であるはずの子どもの存在が薄れがちで――。

「いったいなんのために保育士という仕事をしているんだろう」。当時保育士だった雨宮さんは日々疑問を感じていたという。

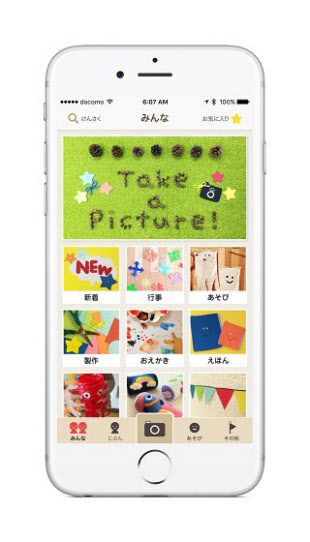

そんな光景を一変させるべく雨宮さんが誕生させたのが、保育士支援サイト「ほいくる」。このサイトを使えば、例えば今の時期なら「ハロウィン」でキーワード検索。すると、子どもと一緒に作れるおばけの飾り物や、魔女に変身できるマントの作り方など、思わず子どもの笑顔が浮かんでくるような遊びのタネがずらり。ハロウィン関連だけでも約90もの遊びのタネが出てくる。

「保育士の一日は多忙です。おむつ交換や食事の世話、散歩の引率、昼寝の管理、制作物の準備、行事の企画準備、事務作業など仕事は多岐にわたります。疲れたなあ、と思ったときでも気軽にスマホを開いて『あ、これはあの子たちが楽しめそう』と子どもの喜ぶ顔を想像しながらヒントを得られるツールがあったらいいな。そうすれば忙しい中でも子どもの姿に寄り添った保育をより楽しめるはず。そう考えて開発しました」

「ほいくる」に現在掲載されている遊びの数は3500以上。「あそびのタネ」「まなびのタネ」「みんなのタネ」などのカテゴリーに分かれている。「ネタ」ではなく「タネ」という言葉をあえて選んだと雨宮さんは説明する。

「ほいくるの『ほいく』は『保育』、『くる』はきっかけという意味の英単語『clue』です。大人が肩の力を抜いて、『こうしなきゃ』ではなく子どもの姿に合わせて楽しめる"保育のきっかけ=タネ"を掲載する。クックパッドの遊び版を想像してもらうと分かりやすいかもしれません。料理もそうかもしれませんが、遊びにも答えがないので、子どもにかかれば無限大の楽しみ方があると思っています」

しかし、最初は保育業界ならではの不文律が立ちはだかった。

「写真投稿」という新しいカルチャーを育てる

掲載している遊びのうち、500~600個は雨宮さん自身が考えた。

「当時、保育士経験が6年しかなかった私一人でも、これだけの数の遊びの"引き出し"がありました。もっとたくさんの引き出しを持っている保育士や元保育士の方は大勢います。そもそも、それほど長い経験のない私が『支援』というのもおこがましいこと。遊びのアイデアをみんなでシェアできれば、さらに遊びや保育の世界が広がるはずと考えました」

そんな雨宮さんのアイデアが結実したのが、遊びの写真にコメントをつけて投稿できるアプリ「ほいくる」。しかし現在の形になるまでには、時間がかかった。

「プライバシーの問題もあるので、保育業界には写真を撮って共有するという文化はありませんでした。そこでまずは写真を撮って保存・整理するという新しいカルチャーを作り出すところから始める必要がありました」

最初は抵抗感の少ない、自分専用のアルバムを管理できるアプリとして提供。それからキャンペーンと銘打ち、投稿を募集。「アルバムに写真をためる」という行為から「写真投稿」を徐々になじませていく手法を取った。

じっくりと文化を醸成した結果、現役の保育士からの写真投稿が少しずつ増え、今では遊びのアイデア写真2万枚以上が蓄積された。現在では「非公開」「アプリ内で共有OK」「サイト内で公開OK」などから選択できる。懸念された個人情報問題については「写真に名前や園名、顔が写り込むことのないよう、常にチェックできる体制で管理しています」と雨宮さんは語る。

また、資格は持っているけれども現場を離れている「潜在保育士」の能力も活用している。潜在保育士や子育て中のママを「ママくるライター」として認定し、記事の執筆を委託している。ほかにも、季節別の行事の解説や、自由に使用できるイラストカット集、保育用語集など保育士が日常業務を軽減できる情報をそろえた。利用はすべて無料で、今や日本の保育士約42万人の6割以上がこのサイトを利用しているという。

ここは何をしてくれる場所なんですか?

雨宮さんは「『ほいくる』をただの便利なだけのサイトでは終わらせたくない」と話す。「ほいくる」を運営するキッズカラーには、大きなミッションがある。

「『保育』という言葉は『育ち』を『保つ』と読めます。子どもが本来持って生まれた『育つ力』はとてもすごいもの。大人が上から何かを教えるのではなくて、子どもの育つ力を邪魔しないことが大切だと考えています。では、どのようにすれば『育つ力』を『保てる』のか。『うまくやるための大人の助言』ではなく、子どもの『やってみたいがあふれる環境』をたくさん生み出したいのです」

その実現のため、自社オフィスを月に1~2回無料で親子の遊び場として開放するという、手間暇のかかる取り組みにも挑戦している。

東京都品川区大井町にある、キッズカラーのオフィス。近所に住む小学校低学年以下の子どもたちとその親たちが集まってくる。一見ガラクタのような、不要になった日用品で自由に遊ぶ「コドモガラクタラボ」の始まりだ。

例えば牛乳パックひとつ、ダンボール1枚。これだけでも、自由奔放な発想を持つ子どもたちの手にかかれば、色々な遊びが広がる。

「『ここは何をしてくれる場所なんですか?』と、初めて来られるお母さんによく聞かれます。水泳やピアノ、英語などの習い事のように、常に何かを教えてもらって、受け身でいることが多い環境に置かれている子どもが多いのだと分かり興味深いです。むしろここは、大人が子どもに色々と教えてもらう場所。『いつもダメって言われることができる遊び場ですよ』なんて伝えています。折り紙を何枚も使ったり、思い切りビリビリして遊んだり。これまでに100人以上のお子さんが参加してくれました」

雨宮さんの名刺には、正式名称の「株式会社キッズカラー」の文字は無い。代わりに「こども法人キッズカラー」と記されている。「子どもに寄り添う会社で在り続けたい、という意味を込めて、遊び心で『こども法人』とつけました」。雨宮さんは笑顔を見せる。

「子どもの遊びを共有するサイトを運営していても、実際に子どもと関わる機会がなくなったら子どもの視点から離れてしまう。ほいくるが子どもの姿から離れてしまうことがないようにしたいというのが、コドモガラクタラボを運営している大きな目的の1つです」

子どもに失礼のない社会の実現。それがキッズカラーのビジョンだと雨宮さんは言う。起業をきっかけに「保育とは何か」を突き詰めて考え、たどりついた。

「実際に保育士として現場にいたときは、とにかく毎日忙し過ぎて『保育とは何か』などと立ち止まって考える余裕はありませんでした。保育士は親よりも長い時間子どもに接することもあります。子どもの人生を左右する大きな存在なのに、あまりにも余裕がない。その現実をどうにかしたいとずっと悩んでいました」

その差し迫った思いが、雨宮さんを未知の世界である「起業」へと駆り立てた。

後編では、雨宮さんが直面した保育現場での葛藤、キャリアの軌跡を追う。

(ライター 小林浩子)

[日経DUAL 2016年9月21日付記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。