舌で分かる血流不足 目指すはサラサラよりタップリ

ヒット書籍『血流がすべて解決する』著者・堀江昭佳さんに聞く(前編)

血流が悪い=血液ドロドロではない

――著書では「血流たっぷり」になるだけで、体の不調も心の悩みもすべて解決すると言い切っていたのに驚きましたが、血流たっぷりとはどういうことでしょうか?

「血流」とは、心臓から出た血液が全身の血管を巡り、また心臓へ戻る流れのことです。全身を流れる血液は、「水分を保つ」「酸素や栄養を運ぶ」「老廃物や二酸化炭素を回収する」「体温を維持する」「体を守る(免疫力)」といった働きをしています。「血流たっぷり」にするとは、これらの働きをしっかりとできるようにするということです。

漢方でいう「血流」は、血液もホルモンも栄養もエネルギーも含んだものです。全身の細胞に栄養や酸素、エネルギーまで含めていろいろなものを運んでいる血流が不足すると、体は機能を果たせなくなります。ですから、漢方で「血流を良くする」というのは、血の質を良くするという意味も含んでいます。

血流は、全身のすべての細胞に酸素や栄養を届けているうえ、脳やホルモンを通じて心の活動をも支えています。だからこそ、血流を改善するだけで、体の不調も心の悩みも解決に向かうのです。

――血流を良くするというと、多くの人が「血液サラサラ」をめざしますが、これは必ずしも正しくないのでしょうか?

「血流が悪い」というと、「血液ドロドロ」と勘違いする人が多いのですが、「血流が悪い=血液ドロドロ」ではありません。確かに糖尿病や心筋梗塞、高脂血症などの生活習慣病を持っている人はドロドロで、そういう人は血液をサラサラにすることが有効ですが、ドロドロうんぬんという以前に、血そのものが不足していて流れないという人も多いのです。

血が足りない人が血液サラサラ健康法をがんばると、足りない血流をスカスカの状態で無理やり全身に巡らせることになり、強制的に立ちくらみを起こし続けているようなもの。ふらふらとめまいがしたり、体調を崩したりします。

――血が足りない人が多いということですが、血流が悪くなる原因は何なのでしょうか?

血流が悪くなる理由は、血が「つくれない」「足りない」「流れない」の3つで、この順番でドミノ式に起こります。つまり、血をつくれないから、血の量が足りなくなり、足りないために流れも悪くなるのです。漢方ではそれぞれを次のような体質と考えます。

=胃腸が弱く、血液の原料となる栄養を十分に吸収できないため血をつくりだせない。疲れやすく、やる気が出ない。

(2)血が足りない(血虚)

=血はつくれたとしても生理、出産、授乳などで失う量も多く、血の量が不足。婦人科系のトラブルが多く、心の状態としては不安感が強い。

(3)血が流れない(気滞・お血)

=血がつくれないか足りない、あるいは足りていてもストレスなどの影響で巡りが悪くなっている。肩こり、腰痛、生理痛、頭痛など。イライラ、ストレス過敏。

通常、一人の人が複数の体質を持っていますが、女性は毎月の月経で年間1kg以上の血を失うこともあり、圧倒的に(2)の「血が足りない(血虚)」が多いです。

男性の場合は、夕食を多く食べて、お酒も飲む人が多いので、血の量が少なくなるというよりは、質が悪くなりやすいといえるでしょう。また、血を流すエネルギー(気)がつくれない人が多く、そのため(3)「血が流れない」が多いようです。

特にお酒を飲んで下痢をする人は胃腸が弱く気をつくるのが苦手ですが、自分では胃腸が弱いことに気づいていない人もいます。漢方では、気をつくるのは血と同じく胃腸のはたらき(脾〔ひ〕の力)によります。脾は高温多湿の環境を嫌うので、日本人はもともと胃腸が弱い人が多く、それは伝統薬に胃腸薬が多いことからもわかります。

このように生まれながらにして日本人の多くは消化をして血や気をつくることができない体質なので、働き盛りの男性で、気力がでない、モチベーションが上がらないという場合は、胃腸から見直されると、よくなりやすいかもしれません。

舌を見ればわかる! 血流の状態

――血流が不足しているかどうか、自分で見極める方法はありますか?

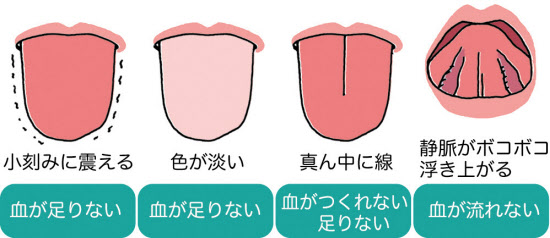

漢方で行われる「舌診」がわかりやすいです。舌をべろっと出したときに小刻みに震えたり、色が淡いのは血が足りない(血虚)人の特徴です。また、真ん中にへこんだ線が入るのは血がつくれない、足りない(気虚・血虚)の両方です。血流が良くなってくると線も浅くなるので、ときどきチェックするとよいと思います。さらに、流れが悪い人(お血)は舌の裏側にぼこぼこと2本の静脈が浮き上がります。

「舌苔(ぜったい)」といって、表面に白いコケのようなものが少しだけあるのが健康な状態ですが、べたっとたくさん付いている場合は、不要なものをため込んでいる証拠です。血が汚れて質が悪くなりやすく、メタボの人に多いです。

血流を良くするには「1週間夕食断食」

――では、血流を良くするために、日常生活でどうすればよいでしょうか?

短期的に胃腸を元気にして血流を良くする方法として、私がおすすめしているのが「1週間夕食断食」です。現代生活は、胃腸に対する負担が過剰な場合が多いので、疲れたときに夕食を抜くと朝が楽になります。

食べたものは消化されて栄養として吸収されると、肝臓に運ばれます。本来、漢方では夜は肝を休めるときなのですが、就寝前に夕食をたくさん食べると、肝が休まらずに栄養の処理をさせられ、機能がおかしくなってきます。西洋医学的にも肝臓は人体で一番血を蓄えている臓器ですし、漢方でも血を蔵するところです。そこが過労状態になると、血の質が悪くなり、血を流す力も低下してきます。ですから夕食断食をすると、胃腸や肝臓が休まることで、消化吸収のはたらきが高まり、血流を良くすることができるのです。

完全断食は専門家の指導のもとで行う方がいいので自己流はすすめませんが、夕食だけ抜くなら無理なく1週間続けられます。朝食・昼食は通常通り食べてよく、仕事の合間のコーヒーや紅茶も飲んでよく、夕食代わりに固形物のないスープや酵素ジュースなら飲んでもよい、という方法です。1週間が無理なら1日でも2~3日でもやらないよりはいいですが、1週間続けると変化を実感しやすいですし、少ない量でも満腹感を得られるようになるのでその後も食べる量が減ります。そうなったら、調子の悪いときだけ抜くのでも構いません。

――血を増やすにはしっかり食べた方がいいと思っていたのですが、必ずしもそうではないのですね?

食べすぎの人は夕食断食などで胃腸を休めることが必要です。しかしこれは夕食のみ、しかも一時的に行うもので、普段は鉄分やたんぱく質を十分にとることが大切です。忘れがちなのはたんぱく質。血は水を除くとそのほとんどはたんぱく質でできていますから、たんぱく質が不足するとすぐに血の質が悪化してしまいます。肉は、血の原料となる鉄分とたんぱく質を両方とることができるので積極的にとりましょう。薬膳では昔から鶏肉は血をつくる効果が高いといわれます。吸収しやすい鉄分が多く、血が不足しやすい女性などにおすすめです。

男性の場合は食べる量が多いので、血の原料が不足することは女性ほど多くはないと思いますが、夕食をたっぷり食べてお酒も飲む人は、先ほど述べたように、夜に肝臓が休まらずに過労状態になって血の質が悪くなりがちです。過剰に食べている人ほど、夕食断食が効果的です。

◇ ◇ ◇

体や心の不調が「血流不足」にあるかもしれないこと、そして、血流不足を改善するには「1週間夕食断食」が有効なことはわかった。では、食事以外で気をつけるべきことはあるのだろうか。続きは後編(2016年11月22日公開予定)で紹介する。

(ライター 塚越小枝子)

この人に聞きました

漢方薬剤師・不妊カウンセラー。島根県出雲市、出雲大社参道で90年続く老舗漢方薬局の4代目。薬学部を卒業後、東洋医学・漢方の根本療法に魅力を感じ、中国の漢方医に学ぶ。血流を中心に、西洋医学・東洋医学・心理学の3つの視点からの総合的アプローチが評判を呼び、不妊症、うつ、ダイエット、自律神経失調症などの多くの女性の相談にのる。日本漢方薬膳協会の理事にも就任し、漢方薬膳の知識を広める活動も行う。

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。