フジロック、ジャンル超え枠を壊す魔法の空間

20回の節目を迎えたフジロックフェスティバル'16は、ロックの枠を壊してきたフジロックらしさ全開の3日間だった。ロックンロールバンドの伴奏で八代亜紀が「舟唄」を歌ったのをはじめ、ジャンルも国境も世代も超えた熱いステージが繰り広げられた。

ルースターズのドラマー、池畑潤二率いる特別編成のバンド「ルート17・ロックンロール・オーケストラ」はサックスの梅津和時、パーカッションのスティーヴ エトウをはじめ百戦錬磨のすご腕ぞろい。ルースターズの井上富雄や花田裕之もいる。初日の午後、夕方に近い時間に始まったステージは、今回のフジロックを象徴する名演となった。

ゲストボーカルのトップバッター、トータス松本がジェームズ・ブラウンとサム・クックの曲をカバーすれば、続くゲストの奥田民生はグランド・ファンク・レイルロードとフランキー・ヴァリをカバーする。日本を代表する男臭いボーカルの競演である。

やがて真打ちともいえるゲスト、八代亜紀が登場した。まず歌ったのはB・B・キングの「ザ・スリル・イズ・ゴーン」。昨年のブルースアルバム「哀歌―aiuta―」でもカバーしたお得意のナンバーだ。八代はジャズアルバムも発表しているから、もはや洋楽を歌っても全く驚かない。

お酒はぬるめの燗(かん)がいい……。続いて持ち歌の「舟唄」を歌い始めた。グリーンステージは4万人余りを収容するフジロックのメーン会場である。つい1時間半ほど前には英国の気鋭、ジェイク・バグが歌っていた。そこで八代亜紀が1979年の大ヒット曲をうなっている。バックは79年結成のルースターズの面々。これまで想像すらできなかった光景だが、それが実現してしまうのがフジロックの魔法なのである。

しみじみ飲めば、しみじみと……。八代の歌声が苗場の山々にこだまする。会場を埋めた老若男女がじっと聴き入る。「舟唄」は阿久悠作詞、浜圭介作曲。海外勢のどんな曲にも負けない、しみじみと良い曲だ。

2日目の夜、グリーンステージのヘッドライナーは米オルタナティブロックの雄、ベックだった。様々な音楽をミックスしていく彼のスタイルそのものが、フジロックの在り方とも呼応し、3日間を通じてもベストアクトといえるステージを見せてくれた。

夜9時過ぎにベックが去った後も、グリーンステージにはもう1つ演目が残っていた。この時間から急激に冷え込み、寒さに耐えられずに会場を後にする姿も少なくなかったが、最後まで残った観客は素晴らしい演奏に出合うことができたと思う。20回を記念して特別に編成された「G&Gミラー・オーケストラ」の名演である。

2つの「G」はグリーンステージとグレン・ミラーの頭文字から取られている。米国のジャンプ・ウィズ・ジョーイを中心に、三木俊雄率いる日本のフロントページ・オーケストラのホーンセクションを交えて構成するスペシャルバンドである。

グレン・ミラーの「ペンシルバニア6-5000」で幕を開けた。幾つかの曲が演奏された後、エゴ・ラッピンの中納良恵が抜群のパフォーマンスを見せてくれた。

彼女が歌ったのは「わてほんまによう言わんわ」の歌詞でおなじみの「買物ブギー」。作詞、作曲は服部良一(作詞は村雨まさを名義だが、服部良一その人である)、1950年に笠置シヅ子が歌って大ヒットした曲である。中納は今年のNHKドラマ「トットてれび」にも笠置シヅ子役で出演し、この曲を歌っているし、大阪出身とあって、昭和の「ブギの女王」をほうふつさせる緩急自在、芝居っ気たっぷりのステージだった。

この夜のハイライトはG&Gミラー・オーケストラの演奏による「ムーンライト・セレナーデ」であった。独特のムードの和音が、夜の苗場の山々に響きわたる。室内ではなく、高原のリゾートで聴く「ムーンライト・セレナーデ」は格別なものがあった。本物のジャズ楽団の音に初めて触れた若いロックファンも少なくなかったはずで、今回の試みは大成功といえるだろう。

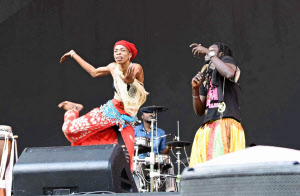

3日目は優れたステージが目白押しだった。2日目に小さめのステージ「フィールド・オブ・ヘヴン」で見てすっかり気に入ったグループに再会するため、3日目の午前11時にグリーンステージへと足を運んだ。彼らの名は「マーク・エルネストゥス・ンダッガ・リズム・フォース」である。

このンダッガは西アフリカにあるセネガルのパーカッション奏者を中心としたグループで、強烈な土着のビート、複雑なリズムを前面に出し、熱狂的な音楽を聴かせる。女性ボーカルが日本の民謡にも通じる素朴なフレーズを即興的に歌い、手足の長いやせた女性ダンサーはちょっとユーモラスにも見える激しい踊りを披露する。

つまり原始的なリズムと旋律でぐいぐいと迫ってくるのだが、彼らを束ねているのはドイツを拠点に活躍するテクノ界の重鎮、マーク・エルネストゥスだ。ンダッガがステージで披露する演奏や歌、踊りは、必ずしも原始的なものそのままではない。日本人や欧米人などが受け入れやすいように、巧みなプロデュースが施されていることは想像できる。ンダッガの面々にしても中南米のラテン音楽などの影響を受けているフシもある。

しかし、この日、ンダッガから伝わってきたのは圧倒的な原始のパワーである。その魅力にはまってしまった身には、3日目の夕方から夜にかけて「フィールド・オブ・ヘヴン」で見たカマシ・ワシントンやアーネスト・ラングリン・アンド・フレンズといったジャズやレゲエ界の超大物たちのステージでさえ、どこか洗練されすぎた、あるいは定型化された音楽のように感じてしまった。結局、ジャズやレゲエの根っこはアフリカにあるのだ。そんな当たり前のことを改めて痛いほどに体で感じてしまったと言うべきだろうか。アフリカの音楽はこれまで何度も聴いてきたはずなのに、これもフジロックという場の魔力だろうか。

もちろんカマシやラングリンの演奏はさすがに感動的で、スリリングでもあった。特に最後の来日かとも思われる年配のラングリンの姿を間近に見られて良かったのだが、その感激を超えてしまうほど、ンダッガのインパクトが強かったということである。

3日目、ンダッガの後を受けてグリーンステージに登場したクロアチア出身のチェロ奏者の2人組、2CELLOS(トゥー・チェロズ)の演奏はンダッガの迫力に負けていなかった。

弓を弦に激しく打ちつけ、マイケル・ジャクソンの「スムーズ・クリミナル」やローリング・ストーンズの「サティスファクション」など、有名なポップスやロックナンバーを演奏する。リズムに合わせて首を縦に振りながら弾き、チェロを抱えたまま寝転んで演奏する。ヘビーメタルのギタリスト顔負けの派手なパフォーマンスは、照りつける太陽とあいまって、すさまじい熱気を放っていた。

最終日のホワイトステージで、従来のジャズの枠を軽々と飛び越え、胸のすくほど自由な演奏を聴かせてくれたのは、ピアニストのロバート・クラスパー率いる「ロバート・グラスパー・エクスペリメント」だった。ンダッガの肉感的なパワーとは違った種類の、知的な奔放さとでも呼ぶべき魅力を感じた。

グラスパーは米ニューヨークを拠点に現代ジャズをリードする存在として有名だが、奏でる音楽はいわゆるジャズらしいジャズではなく、ヒップホップやR&B、あるいはロックなど、様々な音楽のミクスチャーだ。自由に音楽の大海を漂うような音楽なのだが、決して散漫ではなく、結局はすべてグラスパーの色に染まった音を聴いているような不思議な感じを覚えた。

筆者のMVPはンダッガ、次点がグラスパー、殊勲賞は八代、技能賞は中納、敢闘賞はベックとしておこう。7月22~24日、新潟・苗場スキー場。

(編集委員 吉田俊宏)

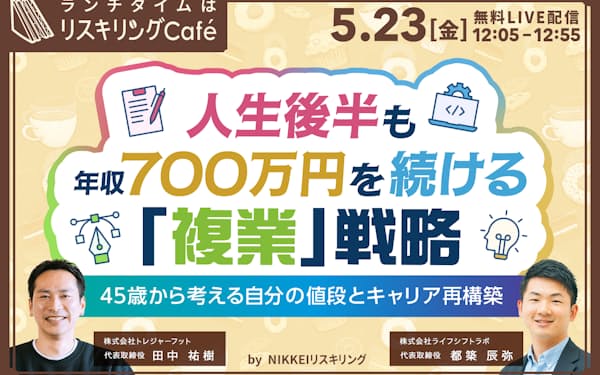

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。