国内のゴキブリの起源か 縄文土器から「第2の発掘」

歴史新発見 宮崎市田野町・本野原遺跡

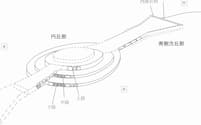

土器は土をこねたり固めたりする制作の過程でたまたま粘土に付いた虫や穀物が、焼き固まる際にミリ単位の穴として残ることがある。この微細な痕跡にシリコンを流し込んでかたを取り、電子顕微鏡で詳細に観察して穴が何に由来するかを解き明かす手法が成果をあげている。

■圧痕法で次々に成果

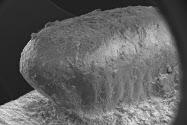

土器圧痕のレプリカ法といい、一般的には簡略に「圧痕法」と呼ばれる手法だ。第一人者の熊本大の小畑弘己教授(東北アジア古民族植物学)が今年2月に発表したのは約4300年前と、約4000年前の土器片それぞれ一つからゴキブリの卵が複数入った「卵鞘(しょう)」の跡だ。

それぞれ約12ミリと約11ミリの長さで一つの鞘の表面に12と11の突起があり、卵が入っていたとみられる。野生を含め国内に約50種類のゴキブリが生息する中、主として家屋内にすむヤマト、クロ、チャバネ、トビイロなど約10種類の卵鞘や卵の大きさや形態などを比較、検討した。

その結果、ヤマトゴキブリは平安時代の文献に記載があるものの、クロゴキブリが酷似していることを突き止めた。クロゴキブリは中国原産とされ、船で運ばれてきたことになる。国内のゴキブリの起源にかかわる初の物証といえる。

圧痕法を用いた小畑教授らの研究に注目が集まるきっかけになったのはダイズだった。2007年、長崎県島原市の大野原遺跡から出土した縄文後期の土器にダイズの圧痕をみつけ発表した。

当時は、そもそもダイズが流入したのは弥生時代と考えられていたため論議を呼ぶことになった。ところが、その後に関東や中部地方などでもダイズのほかアズキの圧痕の報告例が相次いだ。

「豆粒のような痕があることは土器を見ればすぐに気がつく。だがダイズは弥生時代に入ってきたとの固定観念からだれも詳しく調べようとしなかった」。常識を覆す発見となった事情を小畑教授は簡潔に説明する。

もう一つがコクゾウムシだ。コメを食べる害虫として知られ、イネと一緒に国内に入ったと考えられていた。圧痕法による調査が広まるにつれ、縄文時代後期から中期にまで遡ってコクゾウムシの痕が報告され「縄文農耕論」に火が付いた。弥生時代にもたらされたと考えられたイネの栽培が実は縄文時代の古い時期にまで遡るのではなどとする農耕開始時期を巡る論争だ。

■3年がかりの研究

この議論を根底から粉砕したのも小畑教授らの発見だった。鹿児島県種子島の三本松遺跡で約1万年前の土器で最古のコクゾウムシの圧痕を確認した。本格的農耕が始まる数千年前も前に離島で農耕が行われていたと考えるのは余りにも不自然だ。

何よりも決定的だったのは、コクゾウムシがイネだけではなくドングリやクリに寄生することが判明したことだった。しかもイネで育ったものより約3割体長が大きく、縄文期のコクゾウムシの大きさはドングリやクリで育ったものとほぼ同じであることが分かったのだ。

小畑教授は、遺物や遺構をみつける発掘に続き、出土した遺物を圧痕法を駆使して詳細に研究することを「第2の発掘」と位置づけ、重要性を指摘する。「土器は型式や文様など外形からの重要な情報は多いが、圧痕法では数量的なデータも加わり具体的な議論ができる」と強調する。

小畑教授の地道な研究がそれを裏付ける。ゴキブリの卵鞘など貴重な発見のきっかけとなったのは3年間にわたって宮崎市田野町の本野原遺跡で継続した大がかりな調査だった。

調べたのは出土した計17万9237点、重量2.8トンもの土器だ。コクゾウムシの圧痕173点が見つかった。全国の51遺跡で325点がみつかっているが、過半数を占める圧倒的な検出数になった。

コクゾウムシ以外の昆虫・小動物の検出数はすべて合計しても51点にすぎない。圧痕調査でのコクゾウムシの占有率は約9割を占め、北海道から沖縄県まで全国の遺跡で検出されている。

「もし土器が屋外で作られていたとすれば、全国の多様な種類の昆虫類などが見つかるはず」といい、土器づくりが屋内で行われたと考える根拠となっている。

■東日本の影響を受けた?

では、全国最多のコクゾウムシの圧痕が出た本野原遺跡はどんな集落だったのだろうか。2000年度から発掘にあたった宮崎市文化財課の金丸武司主査は「突拍子もない遺跡」と表現する。

本野原遺跡は宮崎市の中心部から南西に約20キロの田野町南部にある。標高約180メートルの台地上に展開する縄文時代後期を中心とした拠点的大規模集落だ。周囲2~3キロには宮崎県を代表する縄文後期の遺跡が集積する。

何がどう突拍子もないのか。まず、発掘された竪穴住居跡は113軒にも上る。愛知県以西の西日本では最大級だ。これら住居跡は、すり鉢状に直径80~100メートルの楕円を掘削した広場の周辺に広がる。掘削は1~1.5メートルにも及ぶ大規模な工事が行われていた。

こうした大土木工事は関東地方でみられるもので九州でみつかったのは初めてだった。また、掘立柱建物跡も列状に11棟、環状に10棟みつかったが、列状に並んだ3軒の柱穴が直径80センチと極めて大きいことも東日本の大型掘立建物に類似している。

さらに、祭祀(さいし)を行ったとみられる広場の中央には磨かれたような石などが複数配置されている。広場中央に配石があるのは九州で唯一であるほか、「そもそも環状集落自体が発掘当時は東日本にしかみられなかった」と金丸主査は驚きの内容を説明する。

「住居のつくりは石組みの炉を持たないなど九州的な面がある。なのに遺跡全体の構造がなぜ東日本風なのか、うまく説明がつかない」と金丸主査。西日本にありながら東日本の遺跡にみられる特徴を多く備えている理由の解明が今後の大きな課題となっている。

小畑教授は昨年12月に出版した『タネをまく縄文人』で、縄文中期末ごろからダイズやアズキの栽培が中部地方や関東地方から次第に西日本に移動、遺跡数も激減して規模も小さくなり、後期から西日本に拡散すると指摘。同様に、農具として使用されたと考えられる打製石鍬(ぐわ)も前期から中期にかけての分布の中心は中部や東日本だが、後期から晩期では西日本や九州に移ると述べ、「あたかもマメ栽培技術をもった縄文人たちが九州へ移住してきたかのようである」と記した。

ただ、小畑教授はその後の研究の蓄積で、「それほど簡単な話ではないようだ」と考えをいったん留保、「他の条件も視野に入れつつ再検討する」と話す。

本野原遺跡では、ゴキブリの卵のほかハエのサナギなどの圧痕も検出されている。小畑教授は、今後積極的にX線やX線CTを使って土器内部の調査を進めていく考えだ。単に土器を観察するだけではなく、「土器を掘る」ことが「第2の発掘」となる。それが縄文時代の人々の生活の実相を明らかにし、実態を解き明かすカギになると確信しているからだ。

(本田寛成)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。