岡山に謎の巨大古墳 墳長350メートル、出入り自由

岡山県南部の吉備路にはのどかな田園風景が広がる。サイクリングロード脇の平野の一角にその巨大古墳はあった。推定墳長350メートル。日本で4番目に大きいが、上位3つはすべて天皇陵で、自由に立ち入りできる古墳としては最大だ。いったい誰が古代吉備にこのような巨大古墳を作ったのか。謎を追った。

5世紀初頭の築造か

岡山市西部の新庄下にあるこの古墳は造山(つくりやま)古墳と呼ばれる。多くの大王墓(天皇陵)と同じ前方後円墳で、出土した埴輪(はにわ)などから5世紀初頭の築造とされる。東南の裾は江戸時代以降宅地開発され、どこまでが古墳なのかはっきりしないが、遠くから眺めると小山のように盛り上がった前方部と後円部が確認できる。

住宅地を抜けると前方部につながる石段が現れる。ビルにすると5、6階分の高さはあろうか。息を切らしながら登りきると小さな神社が目に飛び込んでくる。この神社は江戸時代に建てられたといわれ、古墳の成り立ちとは関係ない。

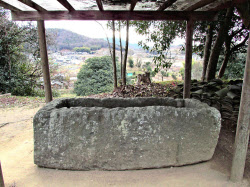

神社の脇に長持ち型の石棺が置いてある。古墳前方部から出土したという説と、近くの古墳で発掘され現在の位置に運ばれたという説がある。問題はこの石棺の素材が九州で取れる「阿蘇凝灰岩」であることだ。古墳の主が遠く九州までを影響下に置いていたのか。あるいは九州の勢力と婚姻関係があったのか。

造山古墳には前方部の先に6つの中小規模の古墳がある。近臣たちの墓(陪塚=ばいちょう)とされている。陪塚のひとつ、千足古墳の石室は九州特有の構造で、九州産や四国産の石を使っている。やはり陪塚の榊山古墳では朝鮮半島のものとみられる馬形帯鈎(たいこう、ベルトのバックル)が出土している。半島とも交易があったことをうかがわせる。

尾根伝いに後円部に向かう。右前方、住宅群越しに豊かな平野が広がる。後円部はこんもりと盛り上がり、登るのを助けるためのロープがある。頂上は平らな円形の草地になっている。

これは戦国時代、豊臣秀吉に対峙した毛利軍がここに陣地を築いたためだ。墳形は崩れ、現在のような形になった。ちなみに黒田官兵衛の水攻めで有名な備中高松城跡は、造山古墳からは目と鼻の先だ。

発掘調査は1回もなし

造山古墳は国の史跡に指定されているが、発掘調査は1回も実施されていない。岡山市教育委員会は「史跡を守ることが大事なので」と理由を語る。この2月、同市は史跡指定地の外側で初の発掘調査に乗り出したが、目的は保全の資料集めだという。こうした経緯から古墳の主については様々な議論がなされてきた。

巨大古墳の築造年代を比べると、最大の仁徳天皇陵(墳長486メートル、堺市)と2番目の応神天皇陵(同425メートル、大阪府羽曳野市)は5世紀前半から中ごろの築造とされ、造山古墳より新しい。3番目の履中天皇陵(同360メートル、堺市)と造山古墳はほぼ同時期の築造だ。

どちらが先かは研究者で意見が分かれる。もし造山が先なら、その時点では国内最大の古墳ということになる。いずれにせよ両古墳は数年の範囲内で同時期につくられている。畿内の大王に匹敵する勢力が当時の吉備にあったことになる。

形も大きさも似ている履中天皇陵と造山古墳の違いは、周濠(しゅうごう)の有無だ。履中陵は周囲に水をたたえているが、造山にはそれがない。だが3次にわたり古墳周辺域の発掘調査を実施した岡山大学考古学研究室の新納泉教授は「かつて周濠があった可能性は極めて高い」と語る。2次および3次調査で周囲に掘ったトレンチ(溝)の複数から周濠および周堤の跡とみられる地盤の傾きが確認された。

新納教授は3世紀から5世紀にかけての古墳(墳長135メートル以上の大規模なもの)の出現状況を比べた。3世紀後半では畿内の古墳の方が吉備より大きいが、4世紀後半から様相が変わる。畿内の古墳は小型化し数が増えるとともに、全国的に規模の似通った古墳が築かれた。朝鮮半島からの物資の流入が拡大し、各地に富の蓄積が進んだためではないかとみている。

その後、各地の古墳築造は下火になるが、畿内と吉備の両極化が進み、5世紀初頭の履中陵と造山出現に至る。畿内と吉備の競合がピークを迎えたときだ。

新納教授は「造山古墳の主は当時の吉備の首長で、中国山地から瀬戸内海に流れ込む三大河川(岡山県内を流れる高梁川、旭川、吉井川)を通じた交易のネットワークが富の源泉だったのではないか」と語る。吉備の首長は北部九州の勢力を避けるために中南部九州の勢力と協力関係を結び、同ルートを通じて朝鮮半島と交易していたという。当時の記録はなく、名前は特定できない。

「倭の五王」の見方も

別の見方をする研究者もいる。元岡山市教育委員会文化財課長で、造山古墳を長く研究する就実大学の出宮徳尚非常勤講師だ。履中陵よりも造山の方が古いとの立場をとったうえで、前方後円墳が最大値をどう更新してきたかに着目した。

出宮氏は直前の景行天皇陵(奈良県天理市)が300メートル規模であるのに対し、造山が2割近くも墳長を延ばしたことを挙げ「吉備世界の規模感ではない。倭国(わこく)全体の規模感で動いている」とみる。中国の研究者が岡山市を訪れた際に風水観に基づいて「造山のある場所は王陵の地だ」と指摘したことに目からうろこが落ちる思いだったという。

出宮氏は造山の主を中国の歴史書に出てくる「倭の五王」のひとりではないかとみている。「大和政権が奈良盆地から河内平野に出る間にワンクッションがあり、吉備の首長が倭の大王に就任したと考えるのが自然。その大王とは五王のなかの讃であり、一番可能性があるのは応神天皇だ」と説く。

論争が続く中で、造山古墳を地域の活性化に生かそうという動きも出てきた。2009年に町内会をベースに結成された造山古墳蘇生会(定広好和会長)は英語版を含めたガイドマップやパンフレットを作製するとともに毎年第一線の研究者を呼んで講演会を開催。ボランティアガイドの育成にも努めている。

定広会長は「多くの人がいろいろな説を立ててロマンをかきたてるのがいい。古墳の主が誰かわかったら魅力はなくなる」という。蘇生会に予約すればボランティアガイドが造山古墳を案内してくれる。絶好の行楽日和、古代史に思いをはせながら吉備路を歩くのも一興だ。

(岡山支局長 鈴木慎一)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。