長期避難 頼れる「災害食」は?

熊本地震の後も各地で地震が続き、不安です。我が家には小さな子どもや持病を持つ親がいます。地震などで買い物ができない状況になった時に備え、どんな非常食を確保しておけばよいでしょうか。

持病対応品 味も安心も

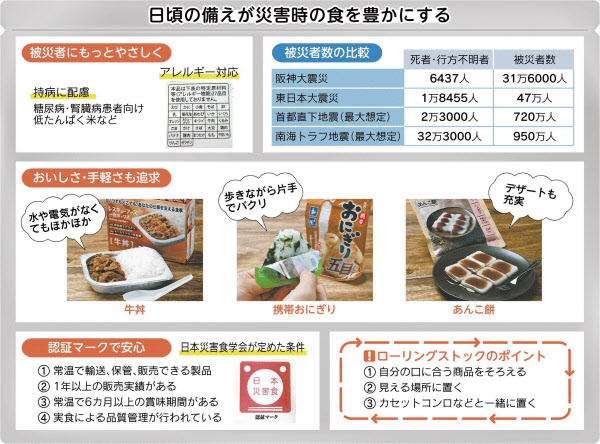

心配される首都直下地震の最大想定被災者数は東日本大震災(47万人)の15倍、南海トラフ地震は20倍にもなる。人口と食品工場が集中する太平洋側で起きるため、必要な食品を確保できなくなるかもしれない。「3日間の備蓄が必要と言われるが、4日目に食糧が届く保証はない」というのが防災関係者の常識だ。

水1リットルと食料2千キロカロリーが大人1人の1日分の目安。これを基に各家庭で備えることが欠かせない。とりわけ特別な食事が必要な持病やアレルギーを持つ人にとって、長期間の避難生活は命にかかわる。

そこで自分で備えることが大事になる。参考になるのが日本災害食学会が提唱する災害食だ。長期保存できればいいというこれまでの「非常食」の考え方を改め、持病やアレルギーがある人でもおいしく食べられる保存食の開発や備蓄を提言している。

では、自分や家族に持病がある場合、どんな災害食を用意すればいいのか。例えば腎臓病の人は食事でたんぱく質の摂取量を抑えることが必要になる。災害食メーカーが出している、腎臓病患者でも安心して食べられる低タンパク米を使った調理ご飯やクッキーなどがあると安心だ。

アレルギーを持っている人も、災害食選びに気を付けたい。最近では小麦や卵はもちろん、バナナやサケなど27品目の原材料を使っていない災害食が増えている。災害食大手の尾西食品(東京・港)は、低タンパクやアレルギーフリーの災害食を商品化した。熊本地震の発生直後に現地で支援活動をした同社の小寺芳朗社長は「強い不安を抱えている状況だからこそ、誰もが安心して食べられる災害食が必要になる」と話す。表示をよく確認し、慎重に選びたい。

食卓を循環 おいしく保管

持病やアレルギーへの対応とともに、重視したいのはおいしさだ。非常食というと乾パンを思い浮かべる人もいると思うが、命の危険がなくなった状況で乾パンや菓子パンだけを食べ続けることは現実には難しい。

阪神大震災や中越地震での被災者への聞き取りでは、温かいご飯と野菜スープへのニーズが強かった。災害食学会の門脇基二会長(新潟大学副学長)は「日常的においしく食べながら、万が一に備えるローリングストックの考え方が重要」と話す。

学会では非常食の賞味期限について「常温で6カ月以上」との条件を示している。1年以上保存できる一般的な非常食よりは短めだ。缶詰やレトルト食品でも6カ月以上のものは多いので、家族の好む食品を災害食として、常に備えておく。期限が近づけば食事に活用して、その分を買い足す考え方だ。災害食の条件を満たした商品には認証マークが付いたものもあり、選ぶ際の参考にしたい。缶詰は重くなるので持ち出す時のことを考えると数は控えめにした方がいいだろう。

おいしさにこだわった災害食は増えている。パッケージを工夫して3年の賞味期限がある名古屋コーチン入りの煮物や水だけで作れる「まつたけご飯」、水や火がなくても発熱材で熱々になる牛丼やカレーライス。さらにはデザート用のあんこ餅などが既に市販されている。東急ハンズなど災害食コーナーを常設した店も目立つ。

おいしさを審査基準にした「日本災害食大賞」や「災害食グランプリ」というコンテストも開かれている。専門メーカーだけでなく、ハウス食品やカゴメなど大手メーカーの商品も選ばれているのでチェックしたい。

尾西食品の小寺社長は「災害時だけでなく日常的に食べてもらうことを重視している」と話す。同社のアレルギーフリーのクッキーはパティシエが開発するなど味にこだわった。顧客からは「日常的に子どものおやつで食べている」という声があるという。

被災者の要望で意外に多いのがコーヒーやお酒が欲しいという声だ。嗜好品は救援物資ではなかなか届かない。ストレスをためないためには、自分で備えておいた方がいい。

(大久保潤)

[日経プラスワン2016年8月20日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。